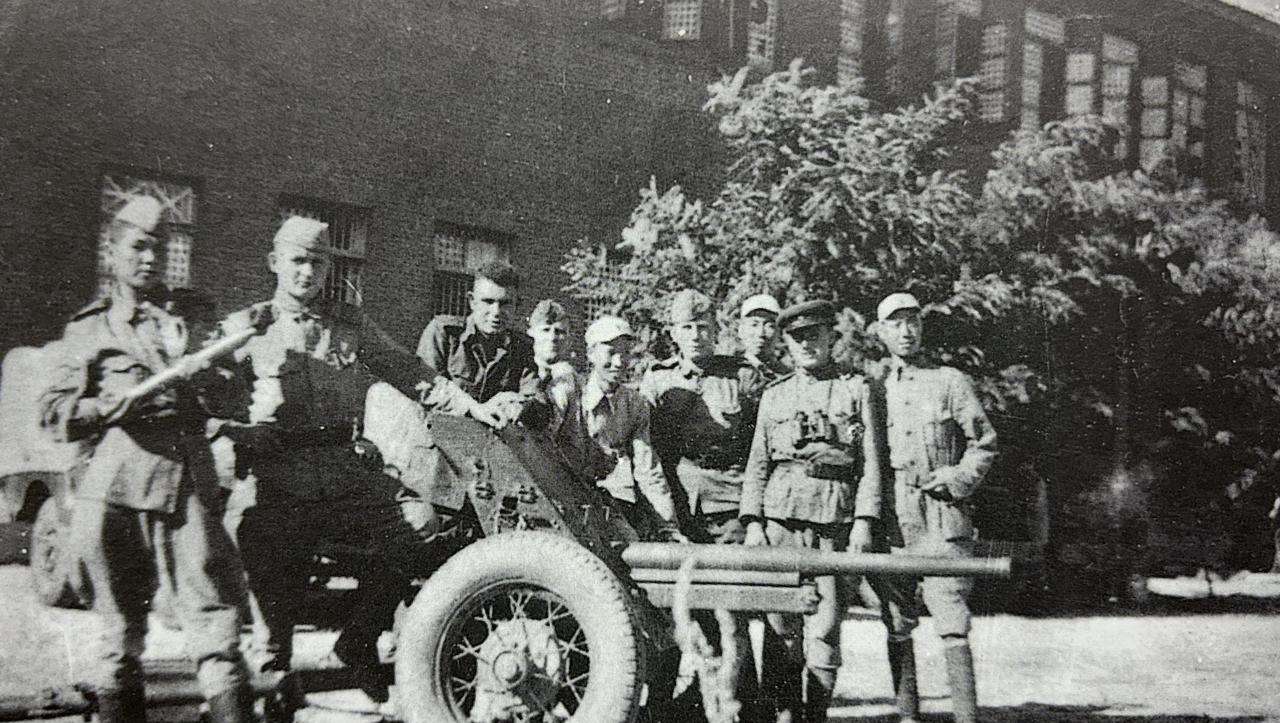

1951年,叶亚华在澳门的街头要饭无果,没办法只能在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀!”最后结果引起了轰动,这到底是怎么回事?她的结局又如何呢? 1951年的澳门街头,一名妇人怀抱幼子跪在路边,身前摆着纸牌:“我是抗日名将王铭章的遗孀。”消息传开后,华人社区一片震动。 这个名字在当时意味着什么,1938年台儿庄大战前夕,川军第122师师长王铭章奉命死守滕县。面对日军猛攻,他率部坚守三天三夜,最终弹尽粮绝,与残部展开白刃战后壮烈殉国。 王铭章的牺牲震撼全国,国民政府为其举行国葬,追授陆军上将。连中共领导人也发表唁电,称其“奋战至最后一滴血,堪为民族楷模”。滕县百姓自发为他立碑,刻下“民族之光”四个大字。 英雄背后的女人叶亚华,出身书香门第,毕业于四川大学。丈夫牺牲后,她没有沉溺于悲痛,而是用国民政府发放的抚恤金创办了“铭章中学”,亲自担任校长。 这所学校后来成为新都地区的名校,培养了大批人才。叶亚华希望通过教育延续丈夫的精神,让更多年轻人受到良好教育,她在校长任上兢兢业业,受到当地人敬重。 然而时代巨变很快将她推入深渊,1950年,因王铭章的国民党将领身份,叶亚华被划为“反动家属”,学校被接管,家产遭没收,为保全儿子安全,她连夜逃离四川。 辗转到达澳门后,叶亚华发现自己陷入绝境。没有合法身份,无法找到正当工作,她尝试做零工、替人洗衣,但仍难以维持母子生计,最终被迫走上街头乞讨。 起初无人理会这对母子,直到她挂出“王铭章遗孀”的牌子,才引起路人关注。香港《大公报》率先报道了这件事,标题为《抗日名将夫人流落澳门街头》,在华人社会引发轰动。 消息很快传到台湾,蒋介石得知后,立即下令接其赴台安置。1951年7月,叶亚华母子抵达台湾,获聘为英语教师,生活逐渐稳定下来。 在台湾的岁月里,叶亚华将儿子抚养成人,但对故乡的思念从未消退。她常常在夜深人静时翻看丈夫的照片,回忆起那些美好而短暂的时光。 2003年,两岸关系缓和,90岁的叶亚华终于踏上回乡路。当她站在新都一中门前,看到丈夫的铜像依然矗立时,这位老人当场泪流满面。 校方为她举行了简朴而隆重的欢迎仪式,学生们献花致敬。半个多世纪过去了,人们依然记得那位为国捐躯的英雄,也记得他背后默默承受一切的妻子。 2005年,叶亚华在台北逝世,享年92岁,她的骨灰未能归葬故乡,但新都一中至今保留着王铭章纪念馆,供后人缅怀这位抗日英雄。 叶亚华的一生是近代中国动荡的真实写照,她的丈夫为国捐躯成为民族英雄,她自己却因政治变迁饱受颠沛流离之苦。从万人敬仰的将军夫人到街头乞讨的难民,再到晚年的荣归故里,命运的起伏如此巨大。 这个故事告诉我们,英雄的家属往往承受着不为人知的痛苦。他们在历史的洪流中挣扎求存,用自己的方式守护着英雄的名誉和精神,叶亚华用一生诠释了什么叫坚韧不屈。 今天的人们或许已经淡忘了那场战争的硝烟,但王铭章和叶亚华的故事依然值得铭记。它提醒我们珍惜和平,也让我们明白,真正的英雄不仅存在于战场上,也存在于那些默默承受、坚强生活的普通人身上。 【信源】1951年,叶亚华在澳门街头要饭无果,无奈在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀”!