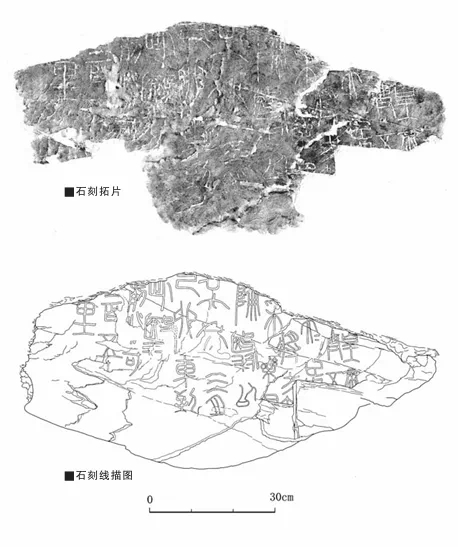

#秦始皇遣使采药昆仑石刻引真假讨论#【#秦始皇采药昆仑石刻发现者回应质疑#:希望通过多学科合作,进一步完善证据链】6月8日,《光明日报》发表了中国社会科学院考古研究所研究员仝涛的署名文章《实证古代“昆仑”的地理位置——青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻》,其中记录了他们在青海省扎陵湖北岸发现一处37字的秦代摩崖石刻题记,记录秦始皇遣使“采药昆仑”之事。文章中首次提出:这块位于黄河源的石刻,是秦始皇统一中国后留下的唯一一处还现存于原址的石刻,同时也是保存最为完整的一处。这块石刻的发现,同时也为中国古代神话中著名的神山——昆仑山的位置,提供了重要参考。然而,令人始料未及的是,文章一经发表后,如潮的质疑声纷至沓来。其中声音最响亮的,莫过于北京大学历史学系教授辛德勇,他在其个人微信公众号上旗帜鲜明地表态,认为石刻“百分之二百五十”系伪造。

北京语言大学文学院教授刘宗迪也在其个人微博上坚定认为石刻为假,称“辛神(辛德勇)说河源刻石他不看也知道是假的,他有资格这么说,因为他研究过黄河的历史;我也不看(石刻)就知道那是假的,因为我研究过昆仑的历史。”

另一方面,6月中下旬,青海省社会科学院邀请了一批专家参与“追寻河源昆仑——青海昆仑文化多学科综合科考活动”,其中本来也包括对这块石刻的实地考察,但最终这一安排临时被取消。

近一个月来的纷纷扰扰中,也有多家媒体试图联系最初发表文章的仝涛了解其回应,均未果。终于,今(2)日,中国社会科学报刊登了对仝涛的专访,仝涛在专访中详细回应了争议问题,并表示:“这一石刻引发如此大的关注,是我始料未及的。”

据仝涛介绍,他和同事们对这块石刻的发现,最早始于2022年,他们受当地政府之邀,去调查一处被盗严重的吐蕃时期遗址,并为其制定保护和发掘方案。

2023年7月,在调查结束之后,仝涛等人在当地工作人员的带领下,探访了三江源自然保护区内的牛头碑、岩画、佛塔、墓葬等其他遗迹,并第一次见到了这处石刻。“由于当时这处石刻不是我们的工作重点,且被告知它属于清代石刻,因此没有引起我们足够的重视。”

直到2024年初,在整理和制订莫格德哇发掘方案时,他们才注意到石刻上的“己卯”二字。仝涛立刻意识到这可能是一个有明确年代的碑刻,再加上小篆字体,由此大胆推测,这可能是更早期的石刻。随后,通过查阅大量资料,一一对比秦代文字和文献,他们逐渐确定了这处石刻的年代和价值,并实现了对整个石刻文本的完整通读。

对于刘宗迪等人提出的季节问题——也就是使者们在天寒地冻的冬季去高原上跋涉不合常理这一点,仝涛的解释是:一方面可能是迫于秦始皇的紧急需求;另一方面更可能是受青藏高原气候环境及古代交通条件所限。“秦时的黄河上游尚未有足够的桥梁、舟船等渡河条件,黄河源高海拔地区又多湿地、沼泽,夏季极易陷车,只能在寒冬季节水枯结冰之时,车辆人马方可履冰通行。”

这一点,与坚定支持石刻为真的专家、河北师范大学国际岩画断代中心主任汤惠生看法不谋而合。“说这种话的人都是从现代旅游的角度来看,那一带自古就有终年放牧的牧民……而且人家(秦代使者)是背负王命去寻找不死药,气候海拔怎会成为问题?”

至于还有一些人提到的关于岩石在漫长的日晒风蚀之下会发生表层剥落、文字如何能完好留存的疑惑,汤惠生认为,这是历史学家们坐在沙发里的想象:“他们没见过在野外的古代石刻和岩画,不知道两千多年来石刻应该被侵蚀成什么样子。青藏高原上,3200年前的岩画都至今完好无损地保存在那里,石刻为什么不能?”

仝涛在回应中表示,未来希望在石刻所在区域进行更深入的考古发掘,也希望通过多学科合作,进一步完善证据链。

闻鸡起舞

嬴政称皇帝有确切时间,短时间内走那么远?