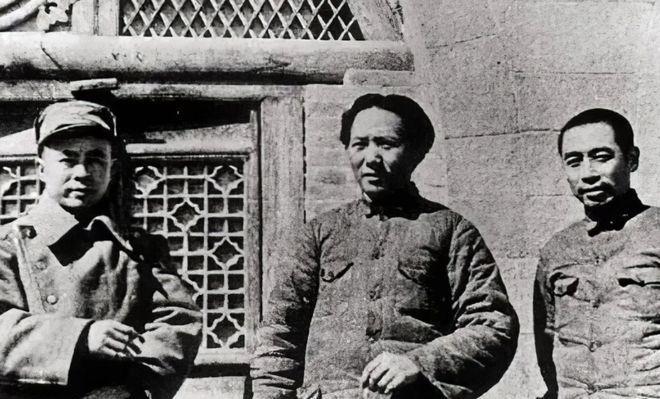

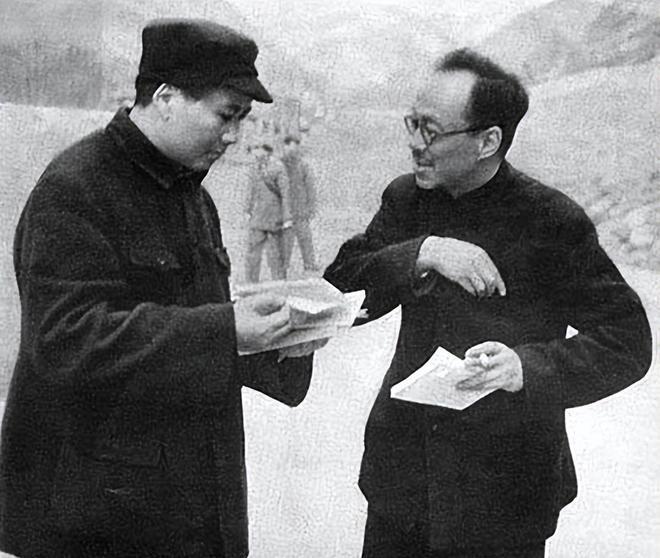

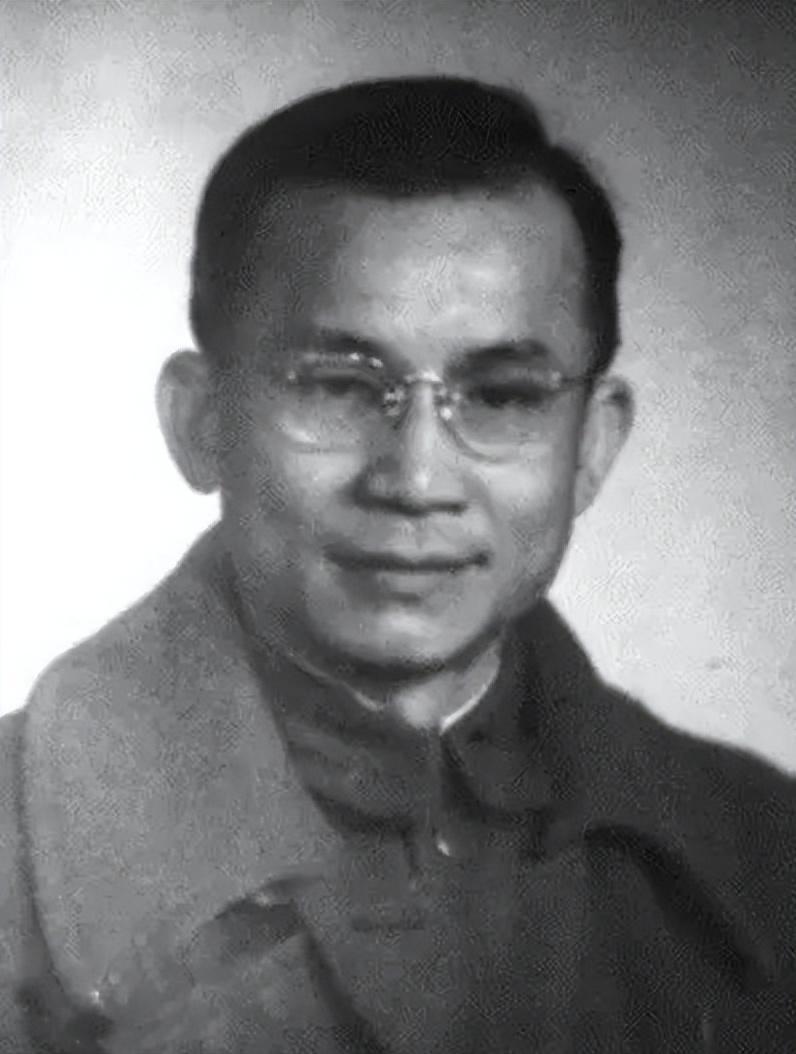

1947年,毛主席与任弼时发生争执,无人敢上前劝阻,站在窑洞外的一名炊事员,慢慢走进去靠近毛主席说了一句话,气氛顿时变得无比宽松,毛主席也笑了。 1947年,延安窑洞里,毛主席和任弼时因撤离方向吵得不可开交,气氛紧张得让人喘不过气。没人敢劝,连大领导都沉默,却有一个身影慢慢走了进来——一个普通炊事员。他靠近毛主席,低声说了一句话,怒火瞬间消散,毛主席还笑了。 说起李开文,就是个普普通通的炊事员。但要说他的经历,那可一点不普通。1898年,他出生在安徽金寨县一个穷得叮当响的农民家里。小时候家里连饭都吃不上,他早早就跟着父母下地干活,苦日子过惯了。1929年,红军来了,大别山搞起了“打土豪、分田地”,李家分了几亩地,日子稍微好过点。他31岁那年,心动了,觉得革命能改变命运,就报名参军,加入了红25军73师219团,当了个担架队班长。别看这活不起眼,扛着伤员在山路上跑,那得有多大劲儿和心啊。 后来长征开始了,1932年他跟着队伍上了路。有一回打仗,他冒着炮火救人,结果被炸伤了,双耳失聪。伤好后,前线回不去了,组织让他去炊事班。他没啥怨言,笑着说:“革命让我干啥我就干啥。”从那会儿起,他就跟锅碗瓢盆打上了交道。1935年过草地,吃的用的都缺,他把湿草塞衣服里焐干,生火做饭,腿脚都肿了也没吭声。战友们感动得不行,管他叫“行走的火种”。1936年,他调到中央红军,1937年到了延安,当上了中共中央组织部炊事班班长,后来还升了特灶班班长,专门给毛主席他们做饭。红烧肉是他的拿手菜,毛主席挺喜欢,叫他“老班长”,这份信任可不是随便谁都有的。 1947年3月,国民党胡宗南带了25万大军打到延安,中央决定撤离。3月29日,在清涧县枣林则沟的窑洞里,毛主席和任弼时因为撤离方向吵了起来。毛主席想留在陕北,打游击,鼓舞士气;任弼时觉得太危险,建议去甘肃,保住领导安全。俩人谁也不让谁,声音越来越大,气氛紧张得像要炸了。旁边的人,都没敢吱声,毕竟这时候插嘴容易惹麻烦。 就在这时候,李开文出现了。他刚送完饭,路过窑洞,听见里头吵得厉害。虽然耳朵不好使,但那股紧张劲儿他感觉得到。警卫员劝他走,他没理,整理了一下衣服就进去了。他走到毛主席跟前,慢悠悠地说:“主席,您这样发脾气可不好,吵架解决不了问题,还是心平气和地商量吧。”这话简单得不能再简单,可效果愣是立竿见影。毛主席一听,看是他,火气一下子就下去了,还笑了,说:“老班长说得对,我得收收火。”然后坐下,跟任弼时继续聊,最后拍板留在陕北。这决定后来证明是对的,陕北的几场仗打得漂亮,胡宗南没讨着好。 李开文为啥一句话就能让毛主席消气?这得从他跟毛主席的关系说起。他在延安干了11年炊事员,天天给领导做饭,毛主席对他挺熟。这不是啥官场上的交情,就是那种实打实的信任。他平时不爱说话,做事踏实,毛主席知道他没啥花花肠子。加上他那句劝话说得接地气,没啥大道理,就是大实话,毛主席听着舒坦。再说了,那会儿大家都绷着弦,李开文站出来,气氛自然就松了。 新中国成立了,李开文跟着中央去了北平。组织看他功劳不小,安排他去干部学校学了点文化,还想调他去天津当糖厂厂长。他一听,摆摆手说:“我没啥文化,干不了这活,还是让我回家吧。”领导让他跟毛主席聊聊,毛主席见了他,还提起那天的事,笑着说:“老班长,那天你可帮了大忙!”可李开文还是想回老家,毛主席也没勉强他。 回到金寨,他干起了粮站的活,先在古碑区,后来去了响山寺粮站当站长。每天骑着自行车跑村里,管粮食分发,日子过得朴实。1956年,他被评上全国劳动模范,去北京领奖时,毛主席亲自给他颁了奖,还夸他奉献精神强。他拿着奖状,笑得挺腼腆。晚年他也没闲着,家里种点菜,跟村里年轻人聊聊革命那会儿的事,常说:“现在的好日子不容易,得珍惜。”1992年2月29日,他走了,94岁,葬在响山寺后山。直到现在,大别山那边还流传着他的故事。