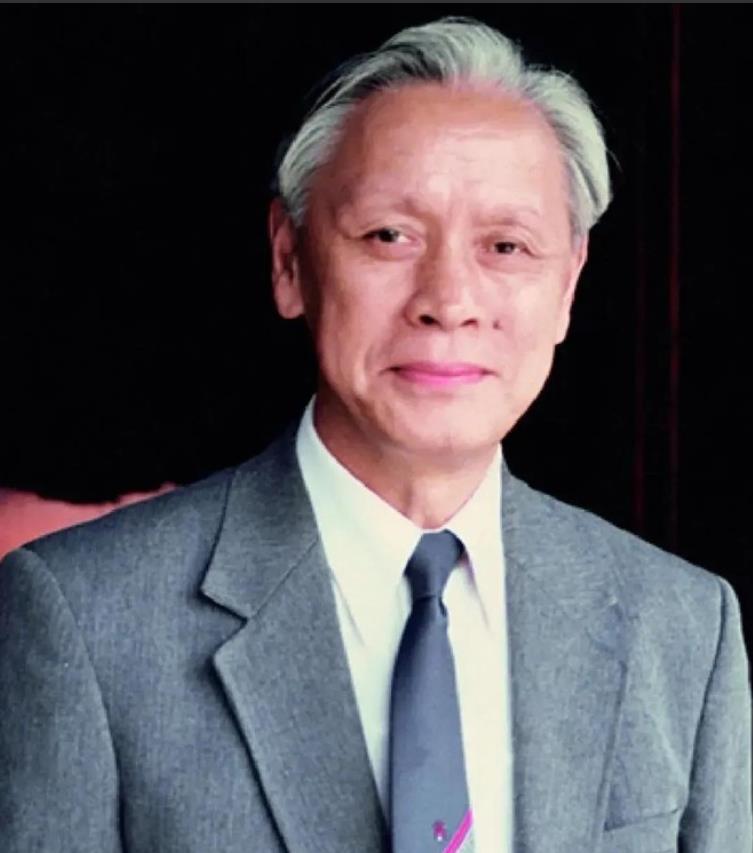

1959年,他瞒着妻子,偷偷把一管不明液体,灌进不满一岁的儿子嘴里,看着儿子对他笑。他却流着泪抱着儿子,心里默默的想,为了亿万婴儿的生命,爸只好对不起你了! 顾方舟1926年出生在浙江宁波,家境原本不错,但四岁时父亲因黑热病去世,母亲周瑶琴带着几个孩子艰难谋生。她学了助产技术,带着顾方舟迁到天津英租界当助产士,靠微薄收入养家。母亲常说,医生这行当是别人求你,不是你求别人,这话在顾方舟心里扎了根。小时候,他看着母亲深夜接生,风里来雨里去,觉得当医生是最踏实的事儿。1944年,他考进北京大学医学院医学系,那年头战乱,学医的学生少,学成回乡的更少。他在课堂上听老师讲,农村婴儿死亡率高得吓人,平均寿命才33岁,公共卫生几乎是空白。这让他萌生了个念头:光治病救人不行,得从根儿上防病。 大学毕业后,顾方舟本可以做外科医生,收入高又体面,但他选了公共卫生这条冷门路。1950年,他去了大连卫生研究所研究痢疾,次年被国家送去苏联医学科学院病毒研究所深造。苏联的病毒学研究那时领先全球,他在导师丘马科夫指导下学了四年,1955年拿下副博士学位回国。正赶上小儿麻痹症在中国多地肆虐,孩子得病后多半瘫痪,甚至没几天就没了。他被派去研究这病,算是临危受命。1955年,江苏南通疫情暴发,1680人感染,466人死亡,多是小孩儿,顾方舟和妻子李以莞赶到现场,面对家长们的绝望,他只能硬着头皮说实话:这病没得治。回去路上,他下定决心,要搞出能防这病的疫苗。 小儿麻痹症,学名叫脊髓灰质炎,病毒专挑七岁以下的孩子下手,传染快,后果狠。1957年,顾方舟团队跑了12个城市,分离出病毒株,确认中国流行的是I型病毒,这为疫苗研发定了方向。1959年,他去苏联考察疫苗生产,当时国际上有两种路子:灭活疫苗安全但贵,穷国用不起;减毒活疫苗便宜,效果好,但风险高,病毒可能变异。他琢磨着中国的情况,果断选了活疫苗路线,卫生部也同意了。他从苏联带回毒种,组建研究组,自己当组长,带着一帮年轻人没日没夜地干。 1959年底,第一批活疫苗在北京试制出来,动物实验没问题,猴子打完活蹦乱跳。但疫苗要上人体,尤其得在小孩儿身上试,这是个大坎儿。活疫苗减毒后仍有微小风险,哪个家长敢让自家孩子当试验品?顾方舟先拿自己开刀,喝下一瓶100人份的疫苗,观察十几天没事。团队其他人也跟着试,喝完都好好的。可成人有免疫力,孩子没这道防线,试验还得在小孩儿身上做。他想了又想,脑子里冒出个念头:自己刚满月的儿子顾烈东。1960年初,他瞒着妻子,把疫苗带回家,趁夜深人静喂给儿子。接下来的30天,他每天盯着孩子的体温、反应,记录每一点变化,晚上睡不着就翻数据。妻子出差回来知道了这事,没吵没闹,只是默默支持。团队里其他几个人也让自家孩子试了,总共五六个小孩儿,都平安过了观察期,抗体检测也合格。这才算过了第一关。 试验成功让顾方舟松了口气,但这只是开始。二期、三期试验得扩大规模,1960年,从2000人试到450万人,覆盖北京、天津、上海等地,结果显示疫苗保护率93%,发病率直线下降。1960年底,500万人份疫苗推到全国11个城市,疫情很快被压下去。可液体疫苗有个麻烦,冷链运输成本高,农村用不上,孩子还嫌味儿苦,不爱喝。顾方舟琢磨着,得让疫苗好保存、好吃。他想到小孩儿爱吃糖,带着团队试了上百次,用奶粉、葡萄糖包住疫苗,1962年搞出甜甜的糖丸疫苗。这东西不光好吃,还能常温保存,农村也能用上。1965年,糖丸疫苗在全国铺开,小儿麻痹症病例一年比一年少。 糖丸疫苗推广后,顾方舟没闲着。1975年,他开始研究三价糖丸疫苗,针对三种病毒型别,1985年配比定下来,1986年全国用上,效果更好。1990年,中国启动消灭脊髓灰质炎计划,病例数一路降。2000年,世界卫生组织确认中国无脊髓灰质炎,顾方舟作为代表在报告上签了字。那一刻,他74岁,觉得自己这辈子值了。糖丸疫苗前后护住了几亿孩子,彻底改了中国公共卫生的面貌。 顾方舟后半生干了不少大事,当过中国医学科学院院长、北京协和医学院校长,拿了“人民科学家”称号。他低调得很,从不提自己拿儿子试药的事儿。2019年1月2日,他在北京去世,92岁。走之前,他拉着后辈的手说,自己这辈子就干了一件事,值了。嘱咐年轻人让孩子们快长大,报效国家。他的糖丸不光救了孩子,也让无数家庭免于失去孩子的痛。