“美国不需要你,有本事你去中国啊!” 2016年,一位美国专家被军方排挤,一气之下来到中国。出乎意料的是,一年后,他带领团队研发出震惊世界的科技成果,令美国追悔莫及。

夜色深沉,华盛顿五角大楼外,戴维·布拉迪站在冰冷的台阶上,手中紧握着一叠厚厚的实验报告。寒风吹过,他蓝色的眼睛里闪过一丝迷茫。就在几小时前,军方高官冷漠地对他说:“戴维,你的十亿像素项目?没人会在乎。

别浪费我们的时间,有本事,你去中国试试!”这句话像一把利刃,刺穿了他对祖国的最后幻想。他攥紧拳头,指甲几乎嵌入掌心,低声喃喃:“科学无国界,可我的国家却抛弃了我。”这一刻,他做出了一个大胆的决定——远赴中国,寻找新的希望。

戴维·布拉迪,这个出生于美国俄亥俄州小镇的科学家,从小就是个“技术宅”。八岁时,他能把家里的打字机拆开又完美复原,甚至顺手修好了它的老毛病。邻居们笑称他是个“小怪才”,但没人知道,这个怪才日后会掀起一场科技风暴。考入麦卡莱斯特文理学院后,他被一位老教授一眼相中,带他钻研光学领域的“镜头畸变”难题。受苍蝇复眼的启发,戴维设计出曲面镜头组合,解决了广角镜头两边模糊的顽疾。这项成果让他崭露头角,最终进入加州理工大学,拿下博士学位。

在杜克大学任教期间,戴维的野心更大了。他提出一个疯狂的想法:研发一台十亿像素的超级相机,拍出的照片放大百倍依然清晰如初。这项技术若成功,不仅能革新民用摄影,还能在军事侦察、天文观测等领域大放异彩。起初,美国军方对他的项目兴趣盎然,提供了资金支持。然而,2013年,GPS IIF卫星的成功发射让军方改变了主意。卫星能从太空捕捉街道影像,戴维的相机似乎不再是“独一无二”。资金被迅速撤回,实验室大门被无情锁上。

戴维不甘心。他带着厚厚的实验数据四处奔走,试图说服投资人,但迎接他的只有冷嘲热讽:“你的项目?不过是堆昂贵的废纸!”他甚至掏空了积蓄,维持设备运转,可依旧杯水车薪。那段时间,他形容憔悴,甚至一度站在窗前,凝视远方的夜空,思考是否还有继续的意义。

就在他几乎绝望时,一封来自中国的邮件点燃了他的希望。发件人是上海交通大学讲师王惠东,一位曾在北大和美国俄亥俄大学深造的学者。他注意到戴维2012年在《自然》期刊发表的高精度相机论文,主动抛出橄榄枝:“戴维先生,您的研究很有潜力,中国欢迎您!”抱着试一试的心态,戴维带着团队和未完成的项目,踏上了中国的土地。

2016年,戴维初到中国,站在上海浦东机场,陌生却温暖的氛围让他不安的心渐渐平静。他走进中国科研机构的会议室,忐忑地展示自己的“十亿像素”项目。出乎意料的是,迎接他的不是质疑,而是热烈的讨论和支持。

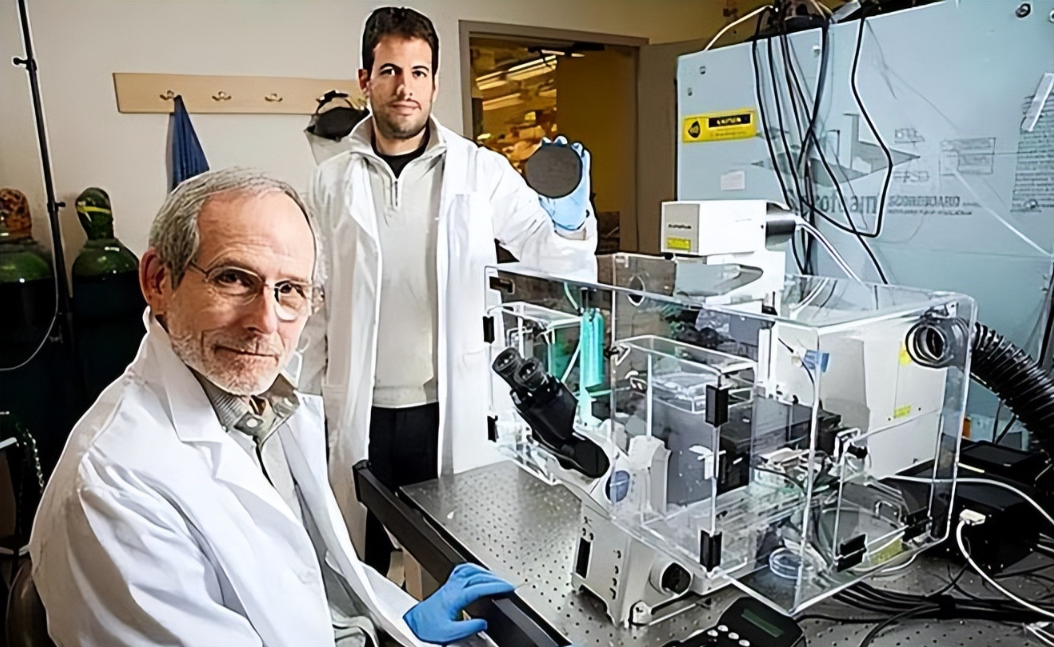

一位中国科学家拍着他的肩膀说:“戴维先生,这项技术太有潜力了!我们全力支持你。”国家拨款2800万美元,配备顶尖设备和团队,实验室里灯火通明,充满了干劲。

与美国的冷漠不同,中国的科研环境让戴维感受到前所未有的尊重。每当实验遇到瓶颈,团队成员围坐一堂,集思广益,没有责骂,只有鼓励。他回忆起一次关键实验失败,数据偏差让所有人沉默。就在他以为又要重蹈美国覆辙时,负责人却说:“失败是成功的垫脚石,我们再试一次。”这份信任让他眼眶微热。

经过无数个日夜,2017年,十亿像素超级相机终于问世。测试那天,实验室里鸦雀无声,所有人盯着屏幕上一张放大百倍的照片——每一根树枝、每一片树叶都清晰可见。欢呼声骤然响起,戴维和团队成员紧紧拥抱,泪水在眼眶打转。这台相机不仅填补了光学领域的空白,还被迅速应用于中国的“天网”系统。

无论是城市街头的监控,还是边境的军事侦察,这台相机让一切细节无处遁形。据估算,这项技术为中国创造了超千亿的经济效益,社会治安和国防能力显著提升。

消息传到美国,五角大楼炸开了锅。他们曾弃之如敝履的项目,如今成了中国的科技王牌。美国政府急忙派人联系戴维,开出高薪和荣誉,试图让他带着技术回国。面对这些“迟来的橄榄枝”,戴维冷笑:“如果没有中国的支持,我的梦想早已夭折。这成果属于中国。”

更让美国措手不及的是,戴维选择加入中国国籍,成为一名“蓝眼睛的中国人”。

戴维的故事不仅是一个科学家的逆袭,更折射出中国对科技人才的开放与包容。近年来,中国通过一系列政策吸引全球顶尖人才。例如,“千人计划”和“万人计划”提供了优厚的科研经费和生活保障,吸引了包括诺贝尔奖得主在内的众多学者。据统计,截至2023年,超过1.2万名海外高层次人才通过这些计划来华工作,涉及人工智能、生物医药等前沿领域。

戴维的十亿像素相机也推动了中国在多个领域的突破。这些成果证明,科学无国界,但需要一颗包容的心来浇灌。