1946年3月17日,军统巨头戴笠乘坐的飞机在南京岱山坠毁,这位中国近代史上最神秘的特务头子就此殒命。多年来,一直有人猜测:如果戴笠没有意外身亡,国民党在解放战争中的命运是否会不同?这位“蒋介石的佩剑”是否能够改变历史走向?

从表面上看,这种假设似乎有一定道理。戴笠执掌的军统确实在情报收集、暗杀、渗透等方面有着非凡能力。然而,深入分析历史事实后我们会发现,即便戴笠活着,也很难扭转国民党最终失败的命运。

军统的实力与局限

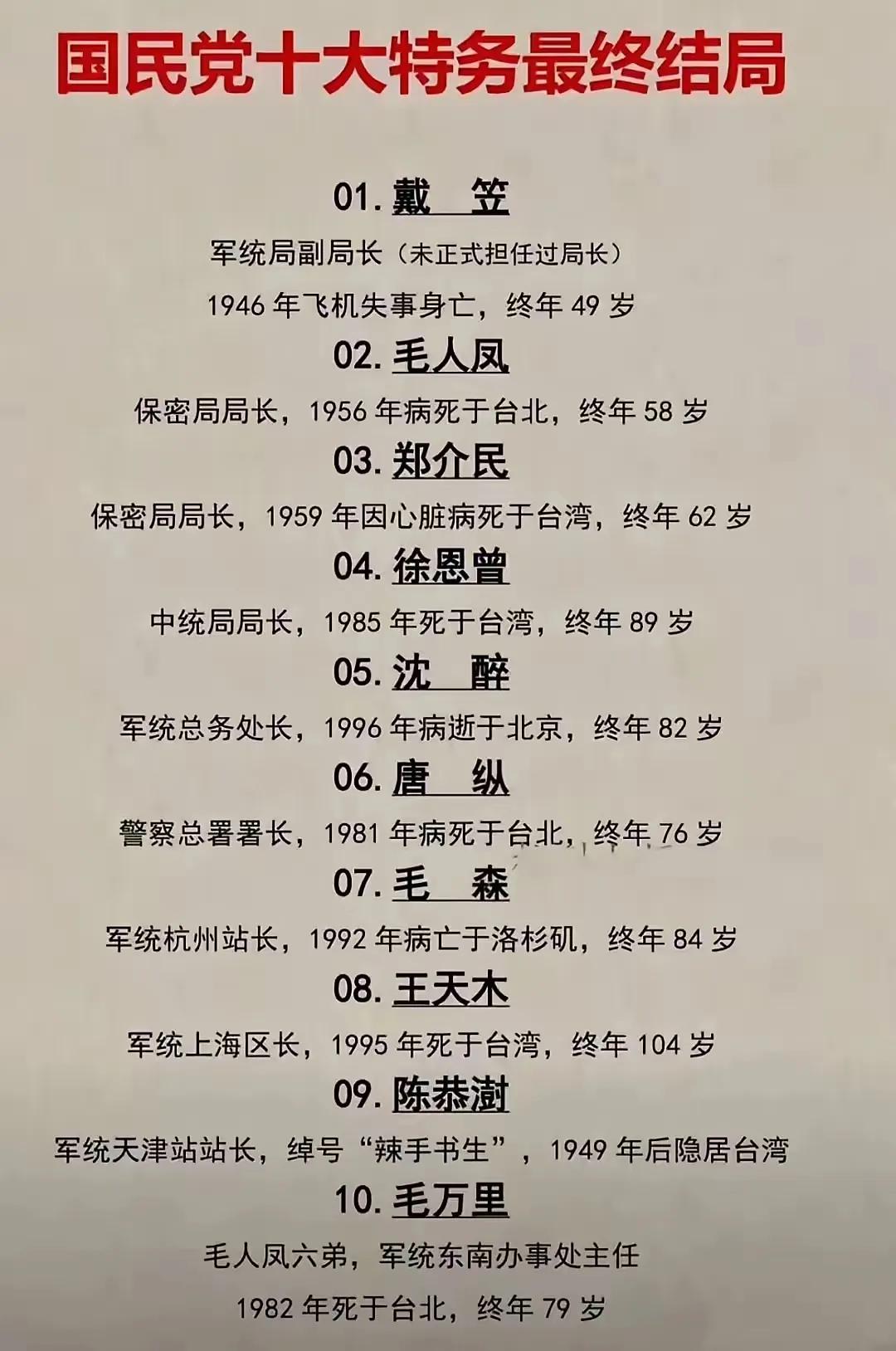

戴笠领导的军统确实堪称当时中国最庞大的特务组织。据史料记载,到抗战末期,军统拥有正式特务约5万人,加上外围人员估计超过20万人,活动范围遍及全国乃至海外。军统在密码破译、潜伏布置、行动执行等方面确实有一套成熟体系。

然而,军统的能力也有明显局限。1946年戴笠去世前,军统已经因为机构臃肿、内部腐败、人员素质参差不齐而效率下降。更重要的是,中共方面也建立了相当高效的情报系统,成功渗透到国民党各级机构,包括军统本身。

举例来说,早在1941年,中共情报人员阎又文就打入了傅作义身边并成为其秘书;国民党国防部作战厅长郭汝瑰等人也是中共地下党员。这些人提供的战略情报价值,远胜于军统收集的战术情报。

解放战争的胜负手不在情报

解放战争的结果并非由情报战单方面决定,而是政治、经济、军事等多方面因素综合作用的结果。

政治上,国民党政权腐败盛行,失去了民心。抗战结束后,国民党官员“劫收”敌产、法币疯狂贬值、苛捐杂税多如牛毛,导致民怨沸腾。1946年,联合国救济总署官员在考察后报告称:“中国政府官员中普遍存在腐败现象,救济物资大多被官员私吞或拿到黑市出售。”这种情况下,无论戴笠如何厉害,也难以挽回民众对国民党政权的失望。

经济上,国民党控制区通货膨胀失控。1948年8月,国民党推行金圆券改革,强制收兑民众的金银外币,结果不到三个月就彻底失败。以上海为例,物价指数从1945年9月的346飙升至1949年5月的1,210,000,000,经济已经完全崩溃。这种局面不是靠特务政治能够解决的。

军事上,国民党军队虽然装备精良,但士气低落,派系林立。许多高级将领各自为政,不听调遣。如淮海战役中,邱清泉、李弥等兵团司令就不愿相互配合,导致被各个击破。即便戴笠能够提供准确情报,也难以协调这些军阀出身的将领协同作战。

中共情报工作的成功

事实上,解放战争期间,中共的情报工作远胜于国民党。中共地下党组织不仅成功渗透到国民党高层,还建立了高效的情报传递网络。

周恩来领导的中共情报系统采取了单线联系、长期潜伏等策略,获得了大量核心机密。如熊向晖打入胡宗南身边担任机要秘书,提前获取国民党进攻延安的作战计划;刘斐担任国民党国防部作战厅长期间,向中共提供了整个长江布防计划。

相比之下,军统对中共根据地的渗透却收效甚微。中共实行严格的保甲制度和群众监督,使得国民党特务难以立足。1947年国民党进攻延安后,军统虽然抓获了一些未能及时转移的中共人员,但并未破坏中共的核心领导机关。

戴笠的个人局限性

戴笠本人也有明显局限性。他擅长特务工作,但对战略大局的把握不足;他深得蒋介石信任,但也因此遭到国民党内其他派系的嫉恨。即使他活着,也可能难以在派系林立的国民党政权中有效整合资源。

更重要的是,戴笠与美国人关系复杂。抗战后期,美国战略服务局(OSS)负责人多诺万曾试图绕过戴笠直接与中共接触,引起戴笠强烈不满。如果戴笠活着,可能会进一步影响国民党与美国的关系。

历史没有如果。从整体实力对比和民心向背来看,解放战争的结果在1946年时已经初现端倪。国民党政权的失败是结构性、系统性的,不是某个特功能人物能够扭转的。戴笠的死或许加速了军统的衰落,但即便他活着,也难以改变历史的大势。

1949年10月1日,毛泽东在天安门城楼上宣告中华人民共和国成立时,或许已经为这个问题给出了最终答案:决定历史走向的,从来不是一两个神秘人物,而是千百万人民的选择和力量。