华为数字能源在三电方面有怎样的规划和思考?在上海车展的时候,我有幸跟华为智能电动动力系统规划总监交流探讨了一些问题,收获不少,这篇文章结合发布会整理几个要点跟大家聊聊:

1、能效一定是技术高地。目前电驱本身的能效已经逼近天花板,但从系统层面来看,能效的提升空间仍然很大。通过优化热管理、降低待机功耗、改进系统调度等方式,依然可以进一步提升整车的能效表现,进而延长续航。

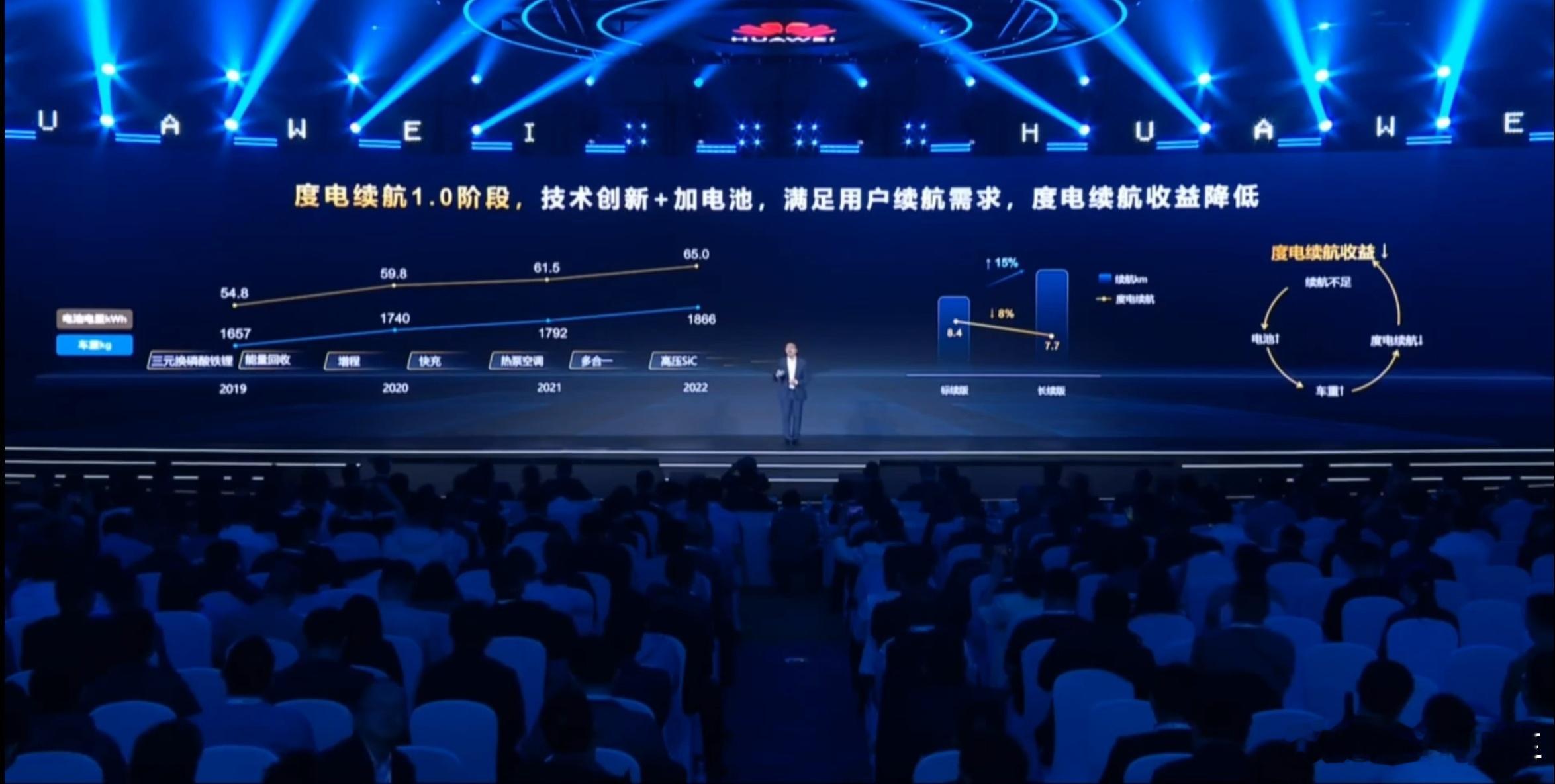

在“度电续航1.0”阶段,续航的提升主要依赖两个因素:一是各个单部件效率的提升,二是电池容量的增加。但每增加一度电,车更重了,“度电续航”(CLTC续航/电池容量)反而是降低的。

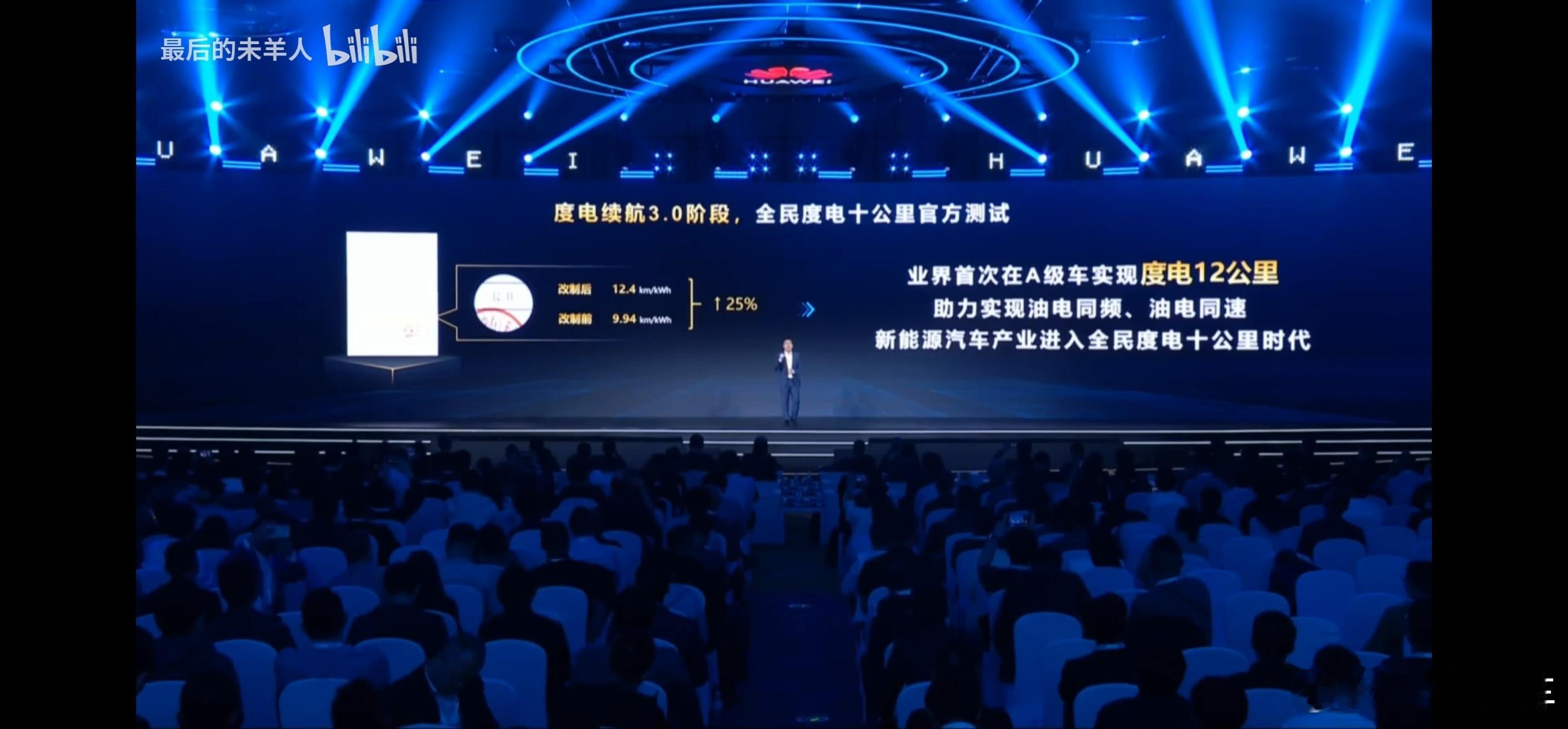

那么如何避免“水多了加面,面多了加水”的问题?4月22号的华为数字能源发布会所讲的“度电续航2.0、3.0”的概念,正是站在整车的高度来考虑。通过系统本身的高能效和合理的电池容量设计,来实现最佳的“单位电量的续航里程”,同时续航也能满足用户需求。

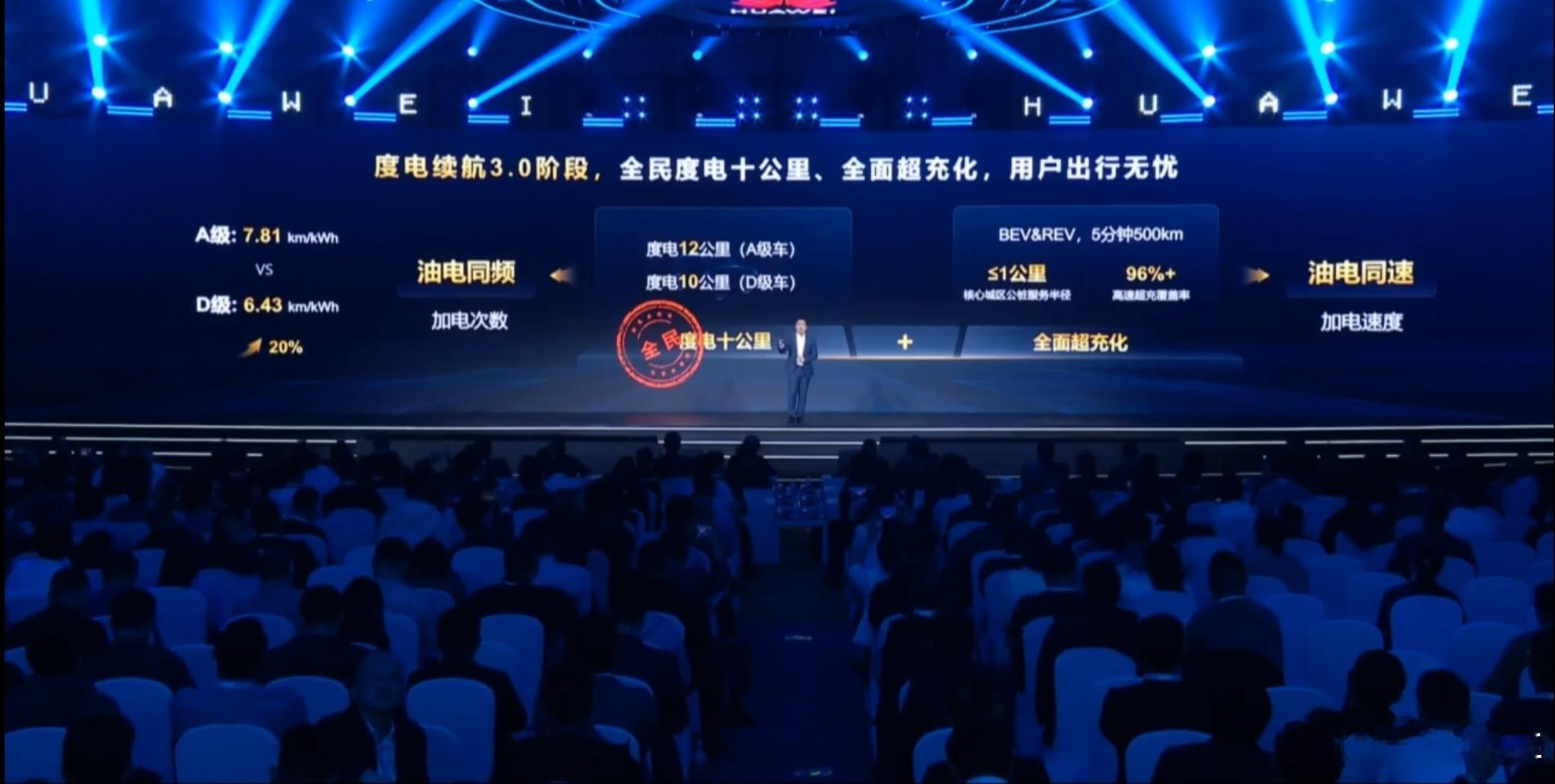

目前是在“2.0”向“3.0”迈进的阶段。度电续航3.0阶段实现“全民度电十公里+全面超充”。超充的重点在“全面”,600kw的超充桩已经完全能满足需求,关键是覆盖率。

车身轻量化和电池容量的合理配置就是提升“度电续航”的关键。像鸿蒙智行旗下的车型,在电池容量和整车重量上都非常克制,这背后显然有着一致的系统性思考。

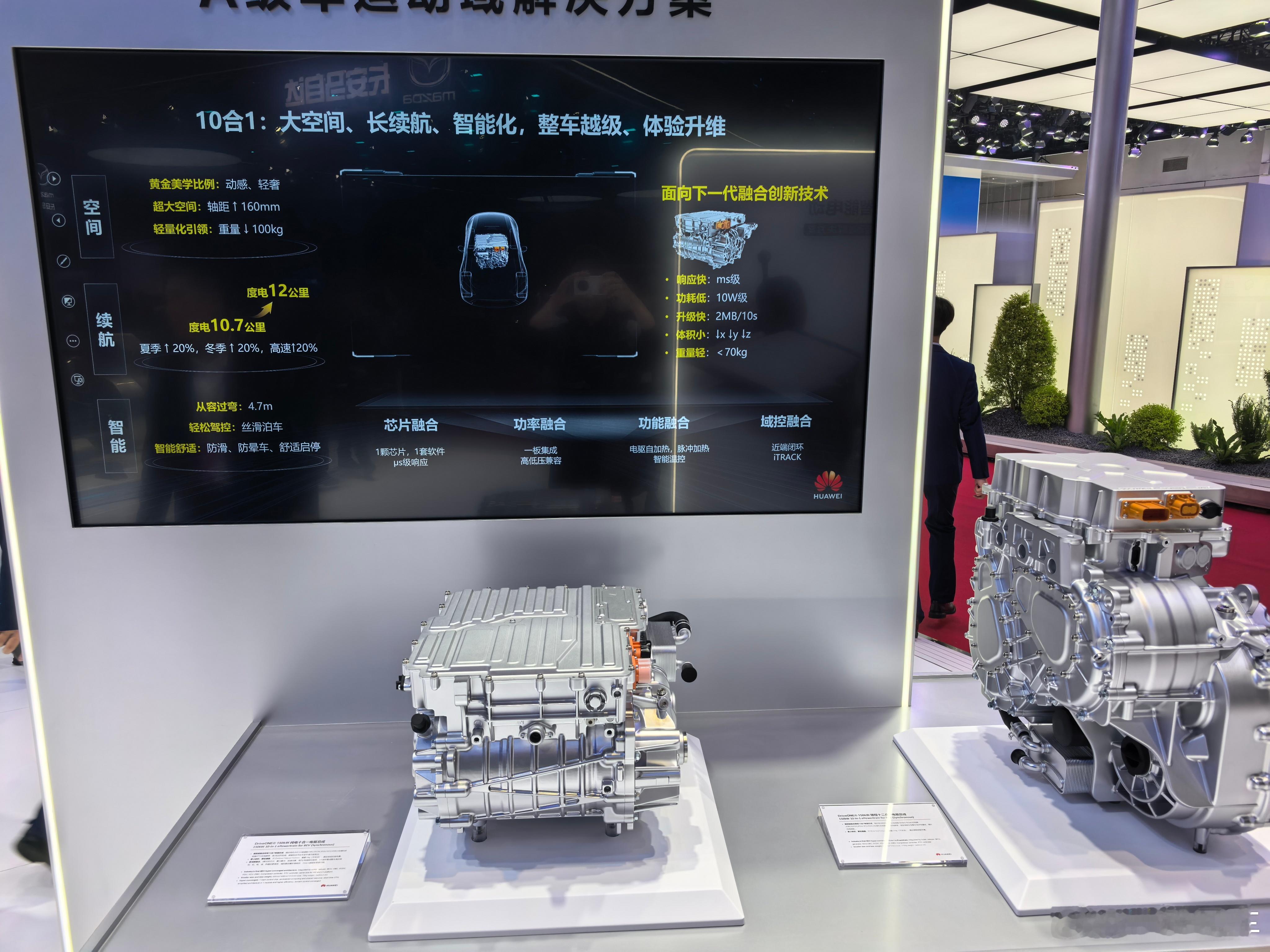

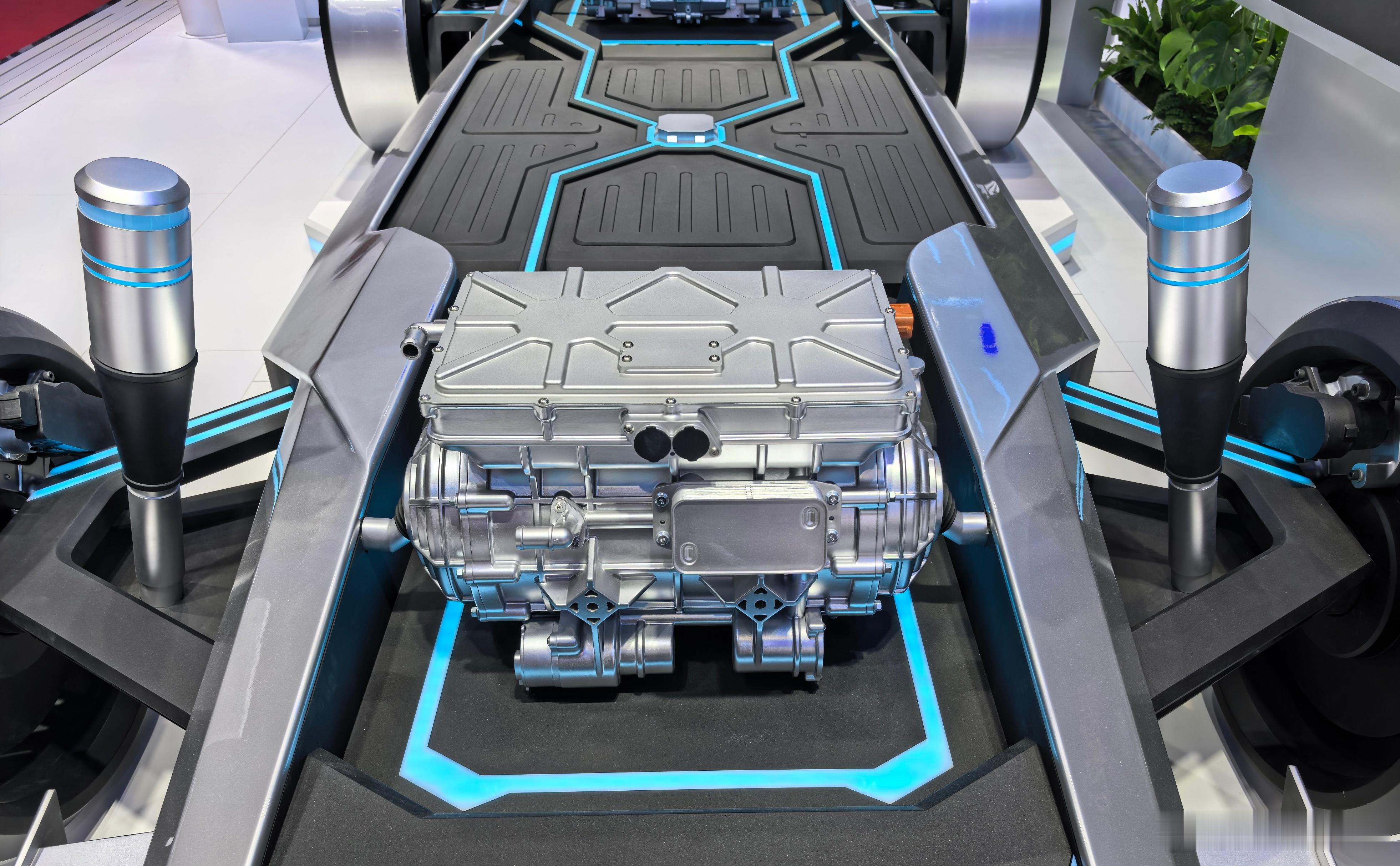

2、针对不同车型的需求,华为提供从三合一到十合一(纯电),甚至到十二合一(增程)的多种集成方案,从集中式到分布式的各种动力总成,任君选择。

高集成度确实有挑战,但从整车角度看,并非“合得越多就越先进”,核心在于“匹配”。尤其是一些小型车,受限于空间,才更需要高集成的十二合一动力总成,以提升布局效率。

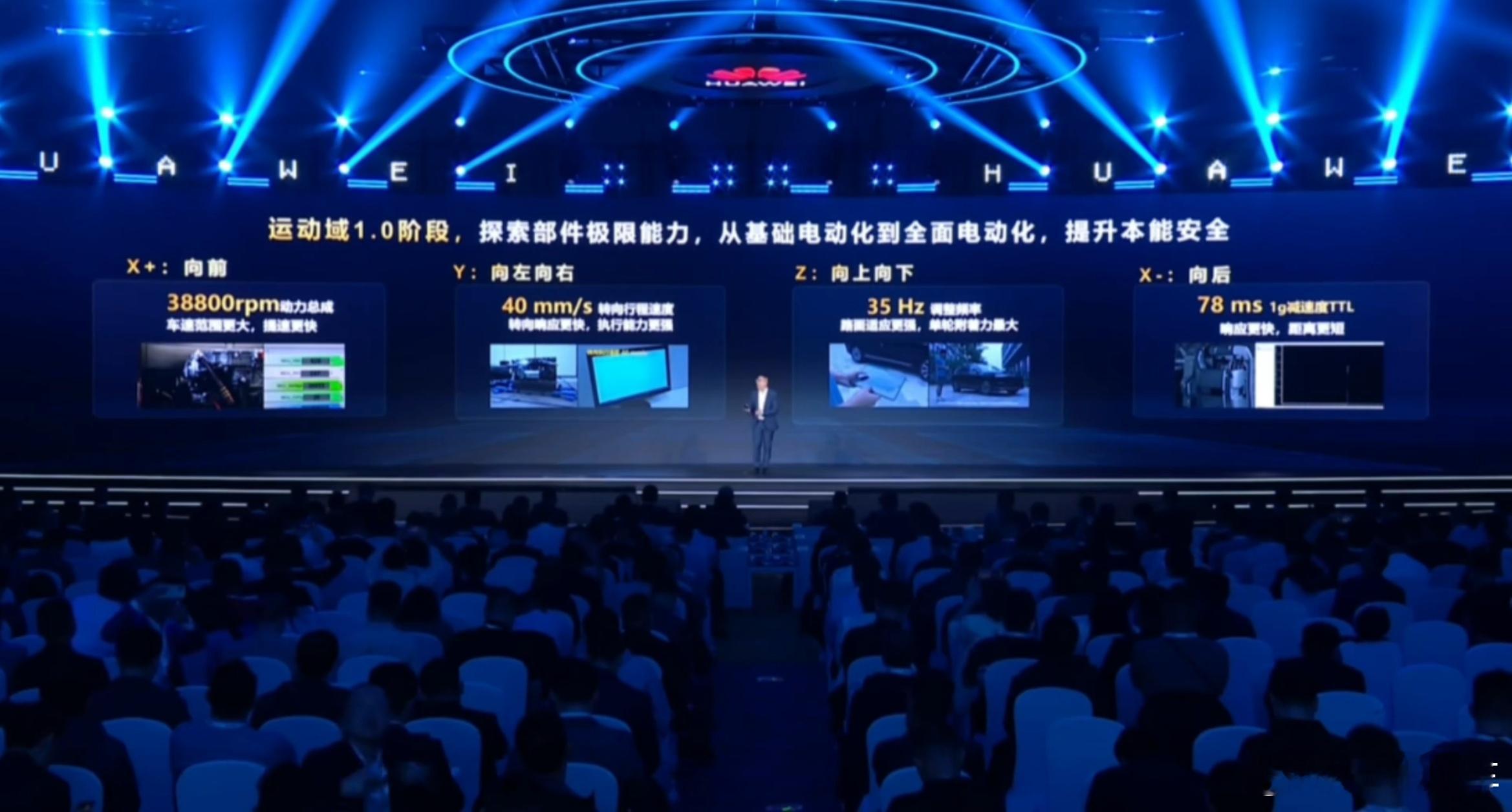

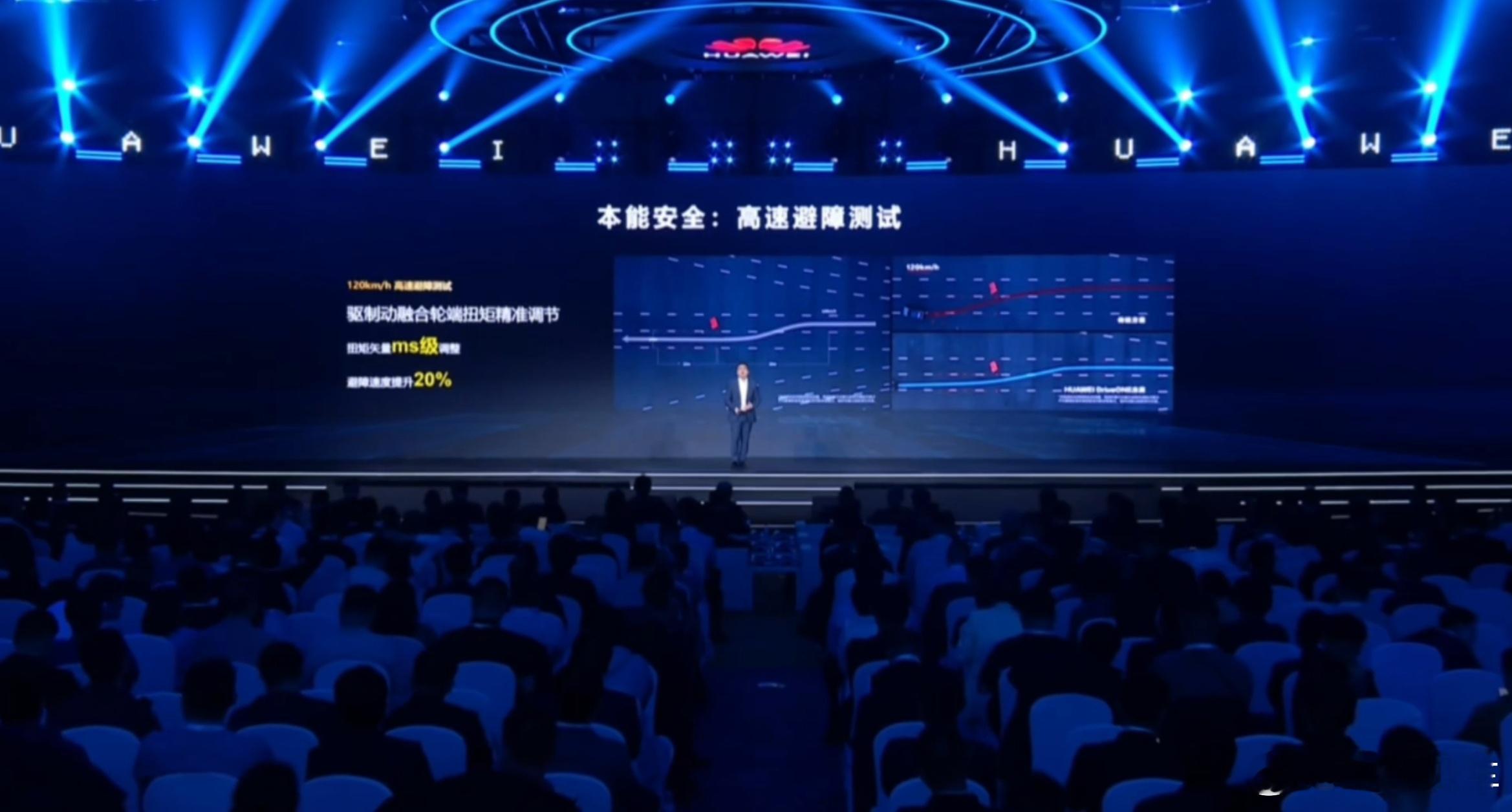

3、“运动域1.0”阶段,重点是单部件的能力提升,突破更高上限。例如,华为在此次发布会上首次对外公布38800转的超高转速电机——这可不是“预研”产品,而是整个动力总成已经完成研发、可以量产交付的方案。规划总监也确切地告诉我是整个总成已经ready,有车企需要就随时可以提供。在比如“后向”方面,更快的制动力建立,可以实现78ms建立1g减速度,缩短制动距离。

无论是高转速电机,还是有些友商很在意的“多电机”,都只是运动域1.0的一个分支,华为不但有平行轴输出的分布式(即所谓“多电机”)电驱总成,还有如图8更新一代的行星轴输出的分布式电驱总成,体积相比于平行轴的进一步缩小,更有利于空间较为有限的车型。整车角度是否需要,本质上还是一个取舍问题。

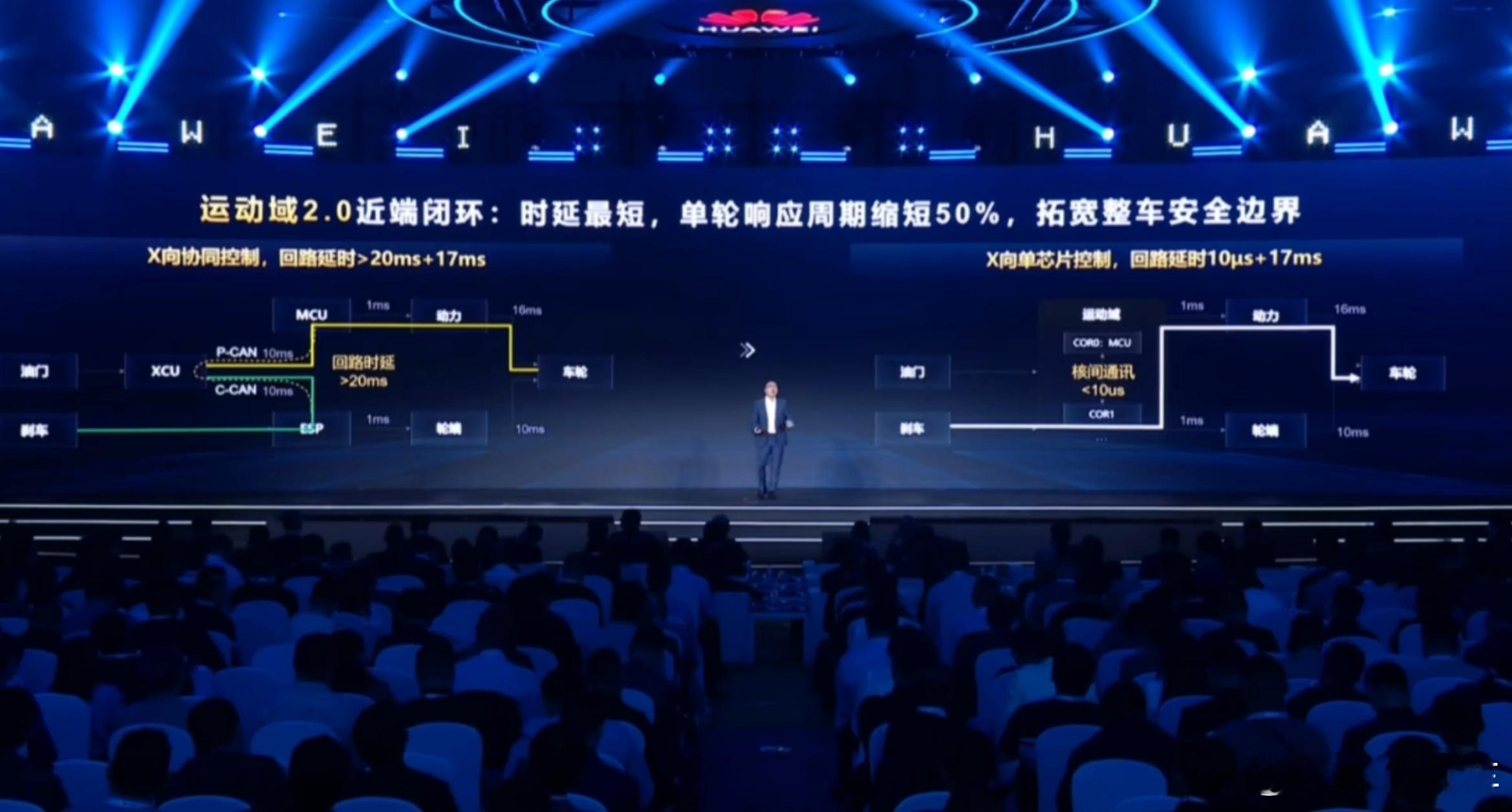

“运动域2.0”阶段会实现更强的“近端闭环”控制,打造类似“小脑”的快速响应机制,革新控制、通信架构,进而提升本能安全和驾驶性能。可以理解为靠近电机等执行器的“小脑”能通过实时反馈,快速响应外界变化。“近端”的核心优势就是“快速响应”,争分夺秒使车辆保持在最佳运动状态。

譬如CAN总线的信号周期是10ms,而CPU核间通讯只要10μs,是前者的千分之一。将原本跨MCU的控制链路集中到单芯片处理,立即减少约20ms的时延。

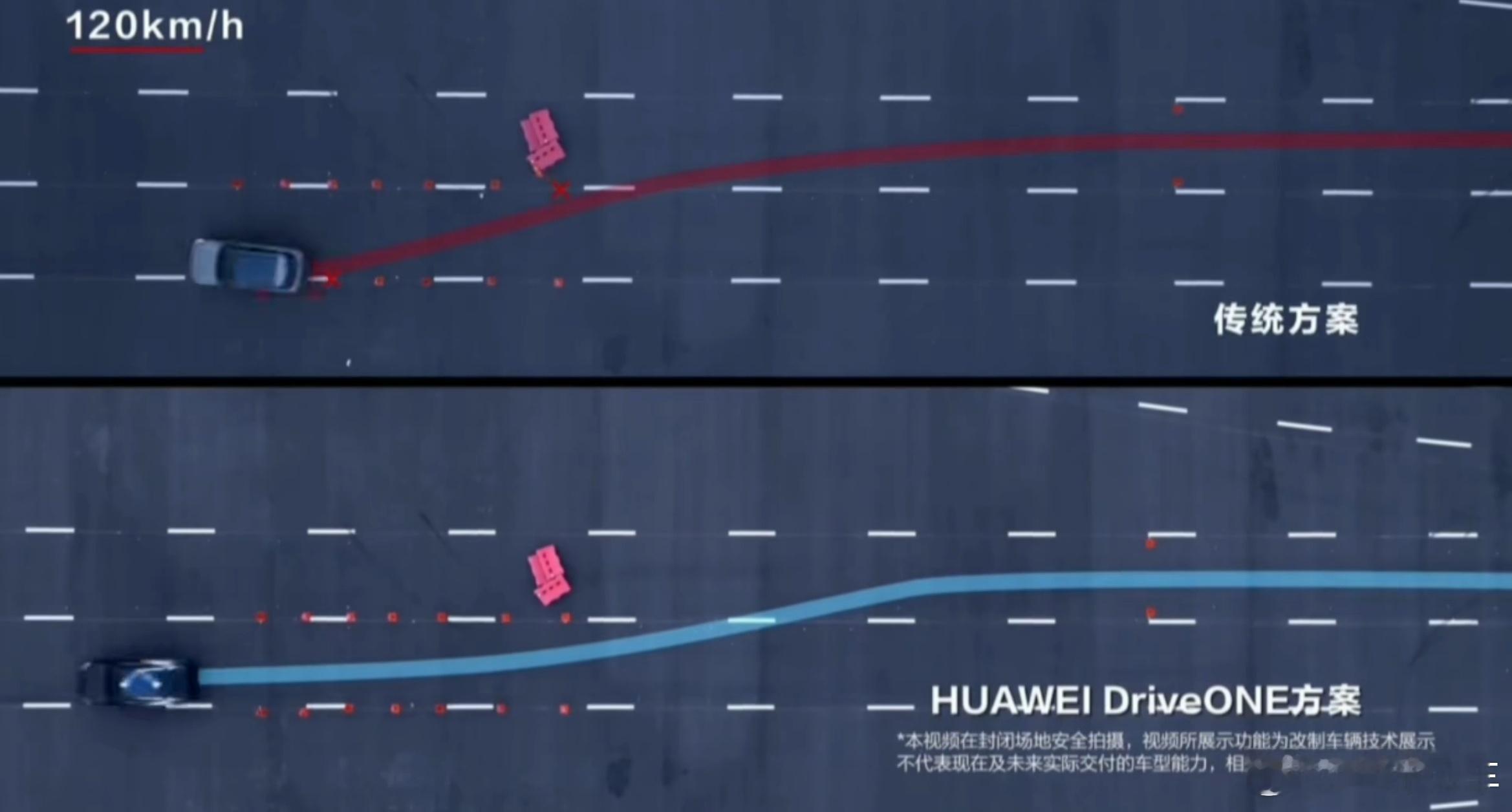

发布会上也通过实测视频展现了“运动域2.0”阶段的提升:例如类似麋鹿测试的高速避障,新方案120km/下稳稳通过,而传统方案已失稳。此外还能实现更短的制动距离、更快的过弯速度等等,

未来,当演进到运动域3.0阶段,可以理解为“小脑”有四个部分可以独立控制每个轮端,既可以协同工作,也可以每个车轮独立控制,各个轮段的能力深度融合,“谁优谁控”,实现全域近端闭环,构建全域安全。这一目标的实现需要在硬件架构上进行革新,并在软件上进行重构和大量的标定与训练工作。

从发布会和交流的内容来看,很显然,华为数字能源对于电动化发展的思路非常清晰:

续航方面,不是一味地“堆电池”,而是通过系统效率的提升,实现“每度电跑得更远”,既节能又节本。

动力系统方面,也绝非简单地“多电机=性能强”,而是从“运动域”的系统视角出发,不断演进运动和控制架构,实现更高的安全性能与驾驶体验。这种前瞻性、系统性的思维方式,显然得到了市场的认可,也让我们对未来电动车的发展路径有了更深的认识。

(资源有限,部分图片清晰度不高,请见谅。上次文章被限了,发微博试试)