从受尽白眼到大翻盘,如今的中国航天事业发展得咋样了?1966年10月19日的秘密会议上,科学家与将领们以特有的凝重语气指出:"核试验成功后,西方揶揄我们'有弹无枪'。现在我们要让导弹与原子弹结合,用行动打破这种嘲讽!"

八天后,戈壁滩的晨光中,东风二号甲导弹携核弹头直刺苍穹,在罗布泊靶场上空划出震惊世界的蘑菇云。

这枚射程1300公里的"枪弹结合",不仅让西方舆论陷入集体失语,更标志着中国正式跨入核大国门槛。1980年5月18日的南太平洋见证历史时刻。

刘道生中将指挥的18艘舰艇编队,在美澳新三国军舰的围堵中,成功回收东风五号洲际导弹数据舱。这枚飞行9000公里的"东风快递",让华盛顿五角大楼的作战沙盘连夜重制。

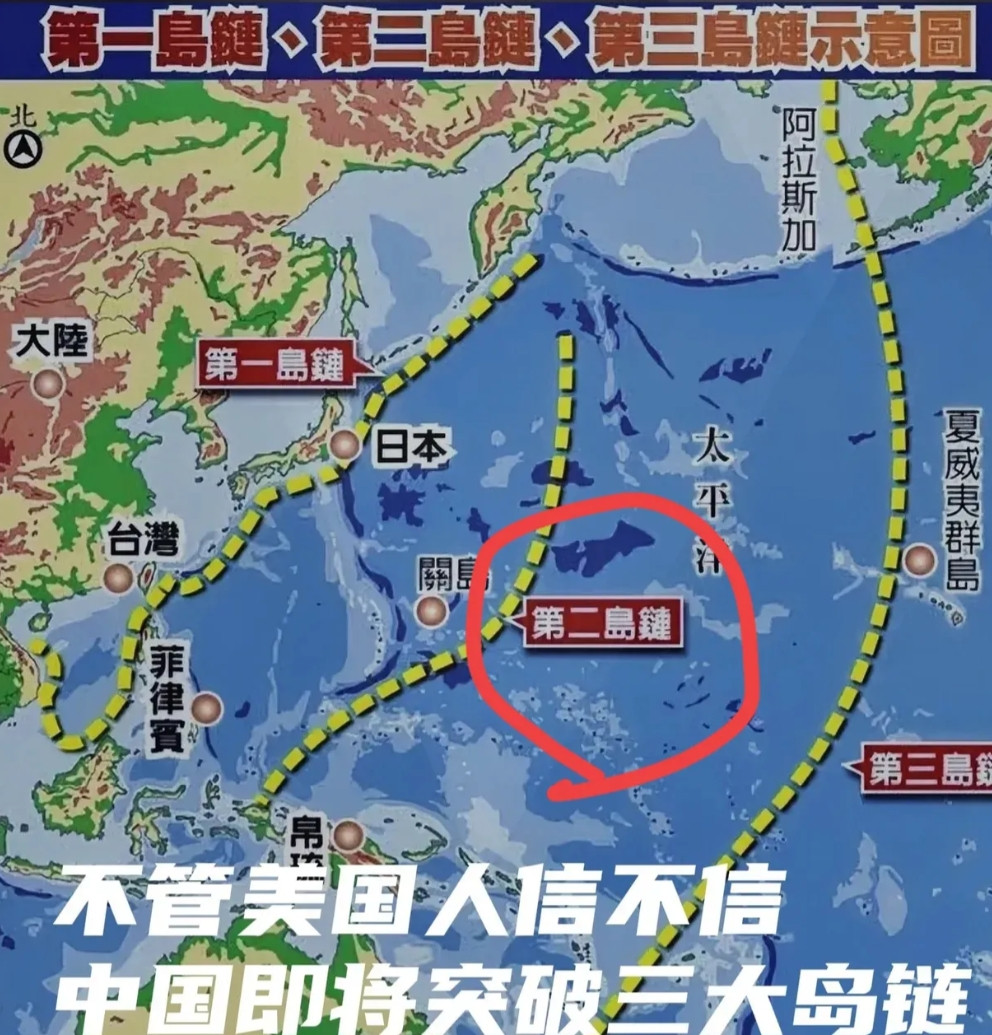

国际空间站将中国拒之门外,瓦森纳协定筑起技术高墙。东京某智库讥讽:"等非洲国家进驻后,或许能考虑中国。"面对封锁,中国航天人展现出令西方困惑的"扑克脸效应"。

载人航天工程按"三步走"战略稳步推进,如同围棋国手在十九道棋盘上落子无声。

当西方还在争论"民主化才能发展科技"时,天宫核心舱已在轨组装,北斗系统完成全球组网。这种不受舆论裹挟、专注长远布局的定力,被外媒称为"工业克苏鲁式的恐怖"。