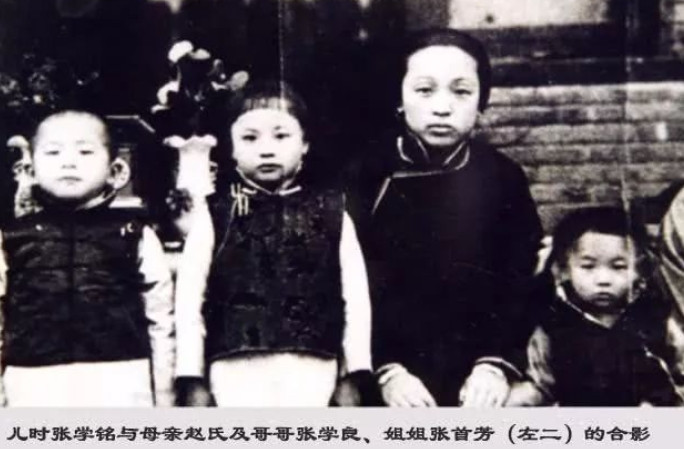

1924年,8岁的张学思在学校被老师打了十下手板,张学思哇哇大哭:“我爸是张作霖,我回去就让他毙了你。”这时,大帅府电话拨了进来,老师战战兢兢接起电话,话筒里一个女人说道:“打得好,必当重谢。”

在这年的东北奉天城里,大帅府的四姨太许澍阳正在屋里翻着账本,这女人三十出头的年纪,穿着素色旗袍,头发用木簪子盘得一丝不苟。

外头传来汽车喇叭声,她知道是八岁的六少爷张学思放学回来了,可今天这孩子的脚步声比往常都急。

事情要从半个月前说起。许澍阳特意把儿子送进奉天城里的新式学堂,还跟校长打了招呼别让孩子身份露馅。

这天体育课上,张学思跟同学抢篮球摔成一团,被老师各打了十下手板,这小子当场就嚷着要叫当大帅的爹来收拾人,把老师吓得腿肚子转筋。

办公室电话铃响的时候,体育老师脑门上的汗珠子直往下掉,他战战兢兢拿起话筒,那头传来的不是张大帅的怒吼,倒是个温温柔柔的女声:"先生您教训得对,孩子不懂事就该管教。"末了还让副官给学校送了两百块现大洋当谢礼。

这事儿在奉天城里传成了笑话,有人说四姨太这是给大帅府长脸,也有人说她傻,放着现成的威风不摆。

只有许澍阳自己清楚,她是从穷沟沟里爬出来的,最知道什么是"惯子如杀子"。

许澍阳老家在河北宛平乡下,爹是个走街串巷的货郎,1906年闹饥荒时,十六岁的姑娘跟着逃荒队伍到了新民县。

有天在河边洗衣服,正巧碰上张作霖带着马队打猎,要说这姑娘长得不算顶漂亮,可那股子利索劲儿让张大帅多看了两眼,就这么着进帅府当了四姨太。

可进了大帅府的许澍阳没像其他姨太太那样成天抹胭脂打麻将,她缠着账房先生学打算盘,逮着机会就跟教书先生认字。

有回张作霖看见她在抄《三字经》,鼻子不是鼻子脸不是脸地骂:"女儿家的读什么书?"许澍阳也不顶嘴,第二天照旧捧着书本子看。

等到怀上张学思的时候,许澍阳跟张作霖磨了三个月,非要进奉天女子师范学堂。

张作霖被闹得没法子,拍着桌子说:"去去去,别让人说我老张家的姨太太是文盲!"其实心里倒有几分佩服这女人的倔劲儿。

师范学堂三年,许澍阳愣是没让人知道她是大帅府的人,每天天不亮就起床,坐着拉煤的马车去上学,晚上回来还要查孩子们的功课。

她跟孩子们说:"咱们家的富贵是枪杆子打出来的,可学问是自个儿长在身上的。"

张学思十岁那年,许澍阳做了件惊动整个奉天城的事,她把四个孩子房间里的地毯全撤了,换上了青砖地。

张作霖听说后跑来质问,许澍阳不紧不慢地回话:"玉不琢不成器,孩儿们脚底没沾过地气,将来怎么顶天立地?"

这话后来还真应验了,1931年九一八事变,大帅府的人跑得七零八落,十七岁的张学思跟着流亡学生到北平,在街头看见日本人耀武扬威,攥着拳头跟同学说:"东北军打不回来的仗,咱们读书人接着打!"

1933年春天,许澍阳在天津租界的洋房里收到封信,信纸上就八个字:"儿已南渡,投身救国"。

老太太攥着信在窗前坐了一宿,第二天把攒了半辈子的金镯子当了,换成盘缠托人捎去南方。

要说这张学思还真随了他娘的脾气,放着大少爷的舒坦日子不过,硬是跑到延安吃小米饭。

在抗日军政大学当教官那会儿,有次转移根据地,他把自己骑的骡子让给伤员,跟着队伍走了三天三夜,脚底板磨得血泡摞血泡,愣是没吭一声。

1945年日本投降,许澍阳在北平胡同里听着外头放鞭炮,转头跟老管家说:"该给老六准备两身新衣裳了。"没想到等来的是四平街上的炮声。

有从前帅府的旧人劝她给儿子捎信回来,老太太摆摆手:"各人有各人的命,我教出来的孩子,走的路不会歪。"

新中国成立那年,许澍阳已经六十三了,政府派人来接她住干部大院,老太太说啥也不肯,非要搬到东四胡同的小院。

屋里就摆着张作霖当年送的梨花木梳妆台,还有张学思从东北寄来的搪瓷缸子。

1955年授衔,张学思当上了海军参谋长,有天他带着海军帽回家,老太太摸着帽徽说了句:"比当年你爹那顶大帅帽精神。"说完娘俩都笑了。

街坊邻居都说,这老太太教子有方,六个子女里就数老六最有出息。

许澍阳活到八十七岁,临走前把儿女叫到床前交代:"我那个楠木箱子底下,压着你们小时候的作业本。老六那本《正气歌》描红,记得替我捐给师范学校。"

后来人们整理遗物时发现,箱子里除了孩子们的作业,还有张泛黄的奉天女子师范毕业证书。