用中国技术瞄准中国:印度声称自己开发出全新机载相控阵雷达,装备后能猎杀歼-20和歼-35。结果从技术到稀土原件全都是从中国进口的。

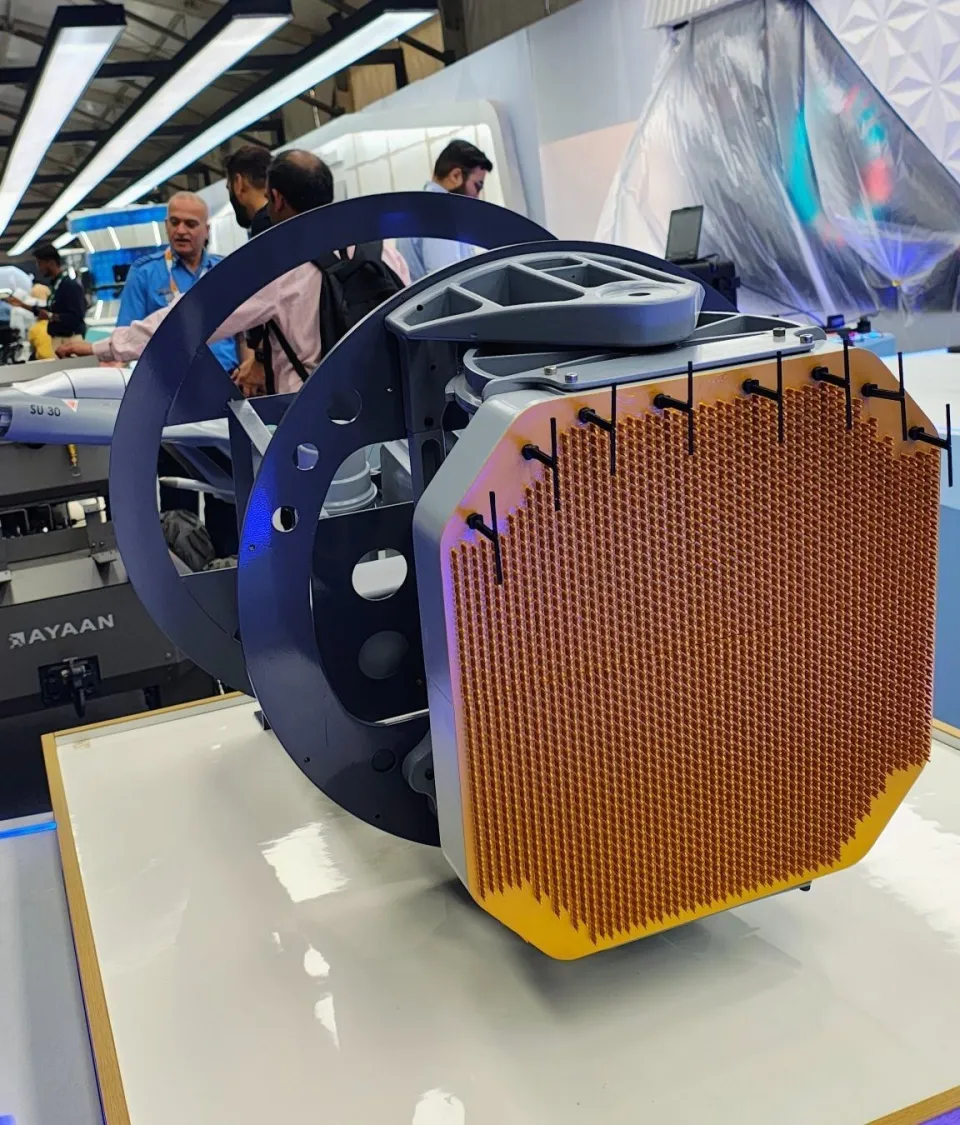

最近,印度在班加罗尔航展上亮出的Virupaksha和UTTAM雷达,成了媒体的焦点。

官方宣传里,这两款氮化镓雷达性能强悍,探测距离远到400公里,足以让苏-30MKI战斗机升级后直面中国的第五代战机歼-20和歼-35。

从表面上看,印度似乎在军工科技上迈出了一大步,试图在国际上证明自己的实力。但雷达的“国产”标签下,是中国的科技。

氮化镓雷达的核心在于高性能的T/R组件和功率放大器,这些都需要精密的制造工艺和深厚的技术积累。印度的雷达工业起步晚,基础薄弱,很多关键技术都得向外看。

而中国恰恰是印度雷达项目的“大后台”,中国的铝工业技术为印度提供了重要支持。比如,印度铝工业的许多设备和工艺流程,都来自中国研究机构的技术输出。

公开数据显示,中国在全球铝工业领域的技术专利占比超过60%,其中不少技术被印度直接引入,用于支持雷达相关材料的研发和生产。可以说,印度雷达的“骨架”里,有着浓重的中国印记。

更关键的是稀土材料,尤其是高纯度镓。氮化镓雷达的性能很大程度上取决于镓的纯度,而中国在这一领域几乎是无可替代的存在。

中国掌握了从镓提取到晶体生产的全产业链技术,全球超过90%的高纯度镓供应都来自中国。印度的雷达项目,从T/R组件到功率放大器,核心材料几乎全靠中国进口。

如果中国收紧出口政策,印度雷达的生产线可能会直接停摆。

2023年,中国曾对镓实施出口管制,导致美国F-35战机的雷达升级计划推迟了整整两年。印度的情况只会更糟,因为它的替代来源几乎为零。

技术依赖和材料瓶颈还不是全部问题。即便有了中国的技术和零件,印度雷达的性能也让人捏把汗。

相比中美主流的电子扫描相控阵雷达,印度的设计还停留在机械转动结构上,这种老旧的设计在反应速度和抗干扰能力上明显落后。

而且雷达的天线阵面设计,暴露出的“针状天线”容易引发电磁干扰,探测精度也可能打折扣。

信号处理算法的短板更是雪上加霜,硬件再好,软件跟不上,整体性能也上不去。跟中国歼-20装备的第三代氮化镓雷达比,印度的产品在技术代差上差了至少一代。

印度现在面临的不仅仅是技术差距,还有地缘政治的夹缝生存。印度想在军事上站稳脚跟,必须在西方和中国之间找平衡。

如果完全倒向西方,可能会失去中国的材料和技术支持,雷达项目和AMCA第五代战机计划都得停摆。

AMCA项目本来就因技术瓶颈一拖再拖,如果镓供应链再出问题,印度可能连原型机都造不出来。可如果继续依赖中国,西方国家又可能对印度失去信任,减少军事合作。

印度想靠展示雷达来提振信心,扭转之前在印巴空战中的负面影响,但这场“技术秀”的底气,终究还是建立在别人的地基上。

相比之下,中国早在2019年就给歼-20装上了第三代氮化镓雷达,美国的F-22和F-35也在加速升级。

印度的雷达项目更像是一个拼装货,核心部件和技术的“中国血统”决定了它的命脉。

说到底,没有自己的全产业链,所谓的“技术突破”不过是空中楼阁。