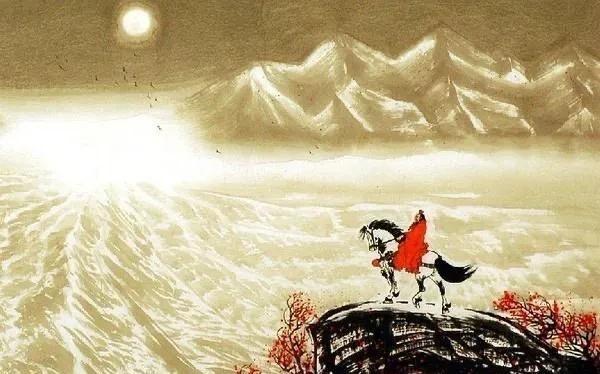

1954年,毛主席在北戴河时经常凝望大海,且口中念念有词,细问之下才知道他在咏颂曹操的《观沧海》。主席的贴身卫士长李银桥却说曹操是白脸奸臣,哪料这一句让主席愤慨不已,竟不客气地回了两个字:“屁话!” 1954年夏天,毛主席在北戴河疗养时,常凝望大海,嘴里念叨着什么。细问才知,他念的是曹操的《观沧海》。谁想,卫士长李银桥随口一句“曹操是白脸奸臣”,竟让主席火冒三丈,脱口而出“屁话!” 毛主席对曹操的评价,绝不是一时兴起,而是基于他对历史的深刻理解。1954年那次北戴河的事件,只是他观点的一个缩影。曹操是谁?在很多人眼里,他是三国时期那个狡诈多端的“奸雄”,戏台上白脸的形象深入人心。可毛主席不这么看,他觉得这种评价太片面,太受封建观念影响,忽略了曹操的真实贡献。 首先,毛主席认为曹操是个了不起的军事家和政治家。东汉末年,天下大乱,群雄割据,北方一片混乱。曹操站出来,以武力统一中原,结束了长期的战乱分裂局面。这一点,毛主席特别看重。他多次提到,曹操打下北方,为后来三国鼎立的格局奠定了基础,这不是一般人能做到的。统一北方,不光是军事上的胜利,更是为社会稳定创造了条件。毛主席觉得,这种功绩不该被抹杀。 再说经济方面,曹操在北方推行的屯田制,也让毛主席点头称赞。当时战乱频发,粮食短缺,百姓流离失所。曹操搞屯田,把军队和农民结合起来,既解决了军粮问题,又恢复了农业生产。毛主席常说,生产力是社会发展的根本,曹操这套办法,实打实推动了经济复苏。这可不是戏文里那个阴险小人能干的事儿。 除了军事和经济,毛主席还很欣赏曹操的文化成就。《观沧海》这首诗,就是个例子。毛主席自己也爱写诗,对曹操的文才自然有共鸣。他觉得,这首诗气魄宏大,展现了曹操的胸怀和抱负,不是普通人能写出来的。曹操不光会打仗,还能写出这样的诗篇,说明他是个多面手,不是脸谱化的“奸臣”那么简单。 那为什么历史上曹操被黑得那么惨?毛主席分析,这跟封建正统观念有关。三国时期,刘备被捧为正统,曹操自然就成了反面教材。加上《三国演义》这种通俗文学的渲染,曹操的形象被彻底定型为“白脸奸臣”。毛主席对这种看法嗤之以鼻,他觉得这是历史观的偏见,把一个复杂的人物简单化了。他常说,评价历史人物,不能光看道德标签,得看他们对社会发展的实际作用。 毛主席的这种观点,不是孤立的。他对历史人物的评价,一向有自己的逻辑。比如他对秦始皇,也是推崇多于批评,认为秦始皇统一六国、建立中央集权,是历史进步的表现。同样,曹操统一北方、推动生产,在毛主席眼里,也是顺应历史潮流的功绩。他反对那种把历史人物分成“好人”“坏人”的简单做法,强调要辩证地看问题。 1954年北戴河这件事,其实还有个背景。建国初期,中国刚经历战乱,国家百废待兴。毛主席常拿历史来激励大家,曹操的故事就成了他眼里的正面案例。他觉得,曹操那种在乱世中敢干大事的精神,跟当时新中国建设的气势很像。这种类比,也让他对曹操的评价更有感情色彩。 当然,毛主席也不是完全否定曹操的缺点。曹操确实有冷酷的一面,比如屠城、杀降,这些事儿历史上都有记载。毛主席没回避这些,但他认为,这些行为得放在当时的环境里看。乱世之中,军事统帅为了胜利,难免手段狠辣。关键是,曹操的总体贡献超过了这些负面影响。毛主席的思路很务实,他不纠结于个人品德,而是看历史作用。 这件事传开后,影响还不小。后来一些学者也开始重新审视曹操,不再一味把他当反派。比如,20世纪50年代后,国内学术界对曹操的研究多了起来,不少人认可他统一北方和屯田制的功劳。这跟毛主席的观点不无关系。他的看法,某种程度上推动了历史研究的风向转变。 毛主席对曹操的评价,还反映了他对历史观的思考。他常说,历史是人民写的,但也是胜利者写的。曹操没当上皇帝,没能一统天下,他的形象就被后来的正统史家扭曲了。毛主席觉得,这种现象很普遍,不光是曹操,很多历史人物都逃不过这种命运。所以,他提醒大家,看历史不能只信教科书,得自己动脑子分析。 从更广的角度看,毛主席对曹操的肯定,也是在挑战传统文化里的一些老观念。封建社会重忠义、轻实干,曹操这种实用主义者自然不讨喜。可毛主席恰恰欣赏这种务实精神。他觉得,干大事就得有魄力、有手段,不能光讲仁义道德。这点上,他和曹操的思路倒挺像。 还有个有意思的点,毛主席对曹操的喜欢,可能也跟他自己的经历有关。他早年参加革命,经历过无数艰难险阻,深知乱世中建功立业的难处。曹操那种在逆境中崛起的气势,很容易让他产生共鸣。所以,北戴河那次,他才会对李银桥的“白脸奸臣”说法那么生气——在他看来,这不仅是误解曹操,也是误解历史。