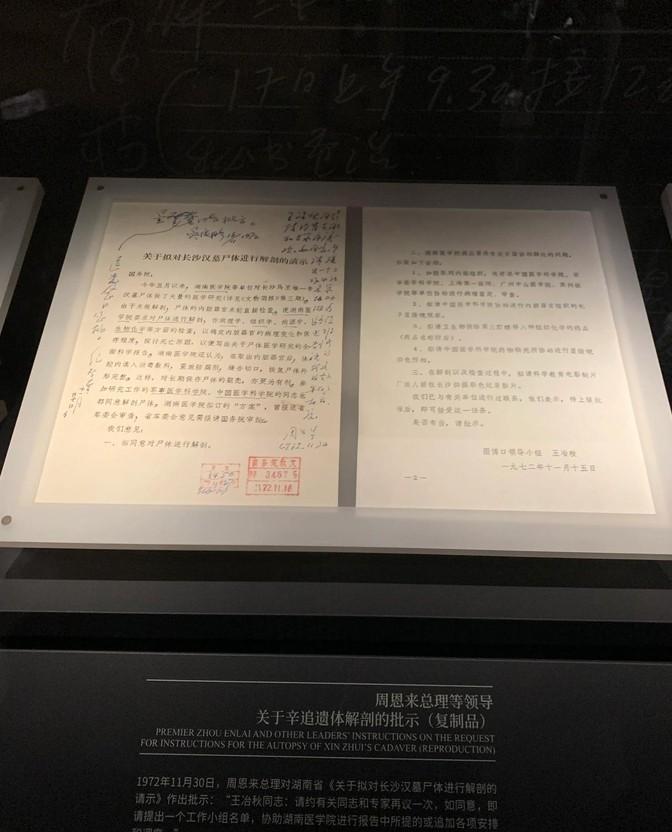

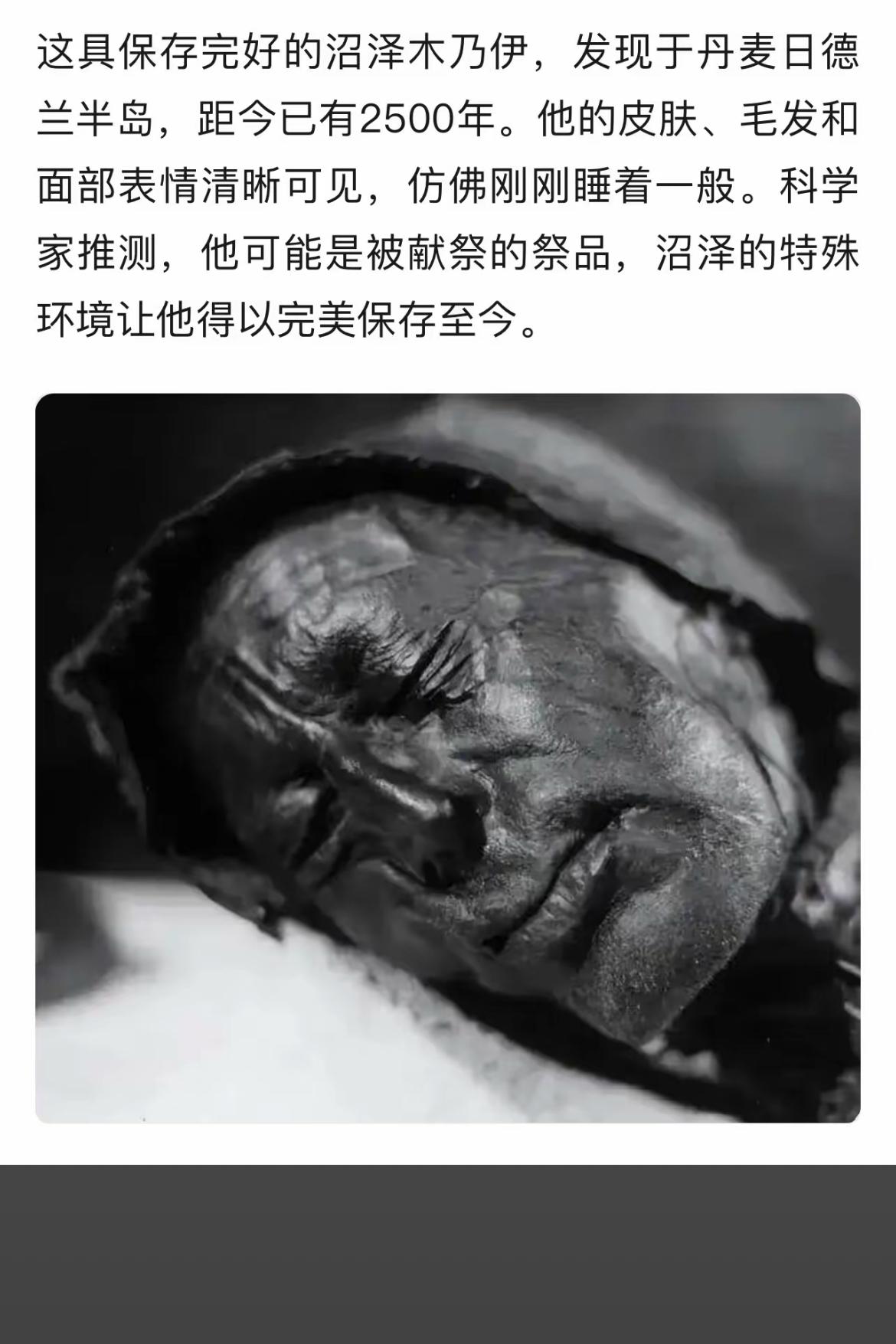

1972年,我国考古学家曾在古墓中发现一个重要的“宝物”,世间极为稀罕,当时的美国总统知晓后也是兴趣盎然,试图用月球上的岩石泥土来交换。然而,我国义正言辞地拒绝了美国的交换条件。既然是珍贵之物,也只有中国人自己可以用来研究,岂有交由外人插手的道理。 1972年,我国考古学家在一座古墓里挖出了个稀世珍宝,震惊了全世界。这宝贝保存得太好,连美国总统都坐不住了,提出用月球上的岩石泥土来换。可中国一口回绝:这么珍贵的东西,只能咱们自己研究,外人别想插手。这到底是个啥宝贝,能让大国都眼红? 1972年是个不太平静的年份,特殊时期还在持续,可这没挡住考古学家们的热情。那年1月,在湖南长沙郊区的马王堆汉墓,考古队发现了一号墓的主人——辛追夫人,也就是后来的“Lady Dai”。这可不是一般的发现,她的遗体保存得太夸张了,皮肤还软乎乎的,关节能动,连内脏都没烂掉。2000多年过去了,她像是刚睡了一觉似的。这种状态,别说中国,连全世界都没见过。 辛追夫人是西汉长沙国丞相利苍的妻子,死的时候50多岁。她的墓在马王堆一带,这地方本来是给利苍一家准备的家族墓地。1972年发掘时,考古队本来是冲着研究汉代墓葬去的,没想到挖出个“活化石”。她的遗体被层层丝绸裹着,泡在一种带点红色的液体里,这液体到现在也没完全搞清楚成分,但就是它让辛追夫人成了“防腐奇迹”。专家后来解剖发现,她生前有不少毛病,比如胆结石、冠心病,还有血吸虫病,这在当时可是常见病,也说明她生活条件虽好,但健康不咋地。 除了遗体,墓里还有1400多件陪葬品,个个都是宝贝。100多件丝绸衣服,182件漆器,还有50多件竹简和帛书,这些东西直接把汉代的生活摊开了给人看。帛书里有《易经》和《道德经》的早期版本,比之前发现的还老好几百年,研究价值爆棚。还有一张丝绸地图,画了湖南、广东、广西的地形,是中国最早的地图之一。墓里那幅T形帛画更绝,画的是辛追夫人升天的样子,龙凤飞舞,仙气飘飘,透着汉代人对死后世界的想象。这些东西不光好看,还能让人明白那时候的人咋生活、咋思考。 消息传出去后,全世界都炸了锅。那会儿中美刚开始缓和,尼克松年初刚访了华,对中国的东西特别感兴趣。他听说辛追夫人这事儿后,直接提出用阿波罗计划带回的月球岩石来换,想把遗体弄到美国研究。可中国没同意,态度很硬:这是咱们的文化遗产,只能中国人自己来搞。1972年12月,日本首相田中角荣来访时也眼馋,想拿根辛追夫人的头发回去研究,又被拒绝了。这两次回绝,摆明了中国的底线——文化的东西,不外流。 为啥中国这么坚决?不光是面子问题。辛追夫人和她的墓藏着汉代文化的密码,外人拿去研究,可能会断章取义,理解不了背后的深意。而且那时候,国际上对文物保护的意识刚起来,很多国家还在为殖民时期被抢走的东西生气。中国这举动,也是给全世界做个表率:自己的历史,自己说了算。月球岩石虽然稀奇,但跟辛追夫人比,研究价值差得不是一星半点。一个是宇宙里的石头,一个是活生生的历史,谁轻谁重一目了然。 再说说这发现有多牛。辛追夫人的遗体让科学家能直接研究汉代人的身体状况,比如她血液是A型,胃里还有138颗甜瓜籽,说明她死前吃的是甜瓜。这细节细到让人头皮发麻。帛书和文物又补上了汉代文化的缺口,医学、哲学、地理、工艺,全都有了实打实的证据。比起干巴巴的文献,这些东西就像是汉代人留下的“活教材”,随便翻翻都能学到新东西。 现在,辛追夫人和她的宝贝都躺在湖南省博物馆里,成了镇馆之宝。每年好几万人跑去看,展厅里灯光打得柔和,丝绸衣服和漆器看着跟新的一样。2024年,博物馆还用3D技术把辛追夫人的脸复原了,网上传得沸沸扬扬。这技术不仅让人看到她生前啥样,还证明了现代科技能把历史“盘活”。从1972年被挖出来,到现在50多年过去了,她的意义一点没减,反而越来越重要。 这事儿放到今天看,还是挺让人感慨的。辛追夫人不只是个考古发现,她还代表了咱们对历史的态度。拒绝交换,不是小气,而是知道这些东西的价值不是用别的啥能衡量的。它留在国内,让中国学者能慢慢琢磨,也让普通人有机会近距离看看自己的根。这不比送出去给别人显摆强多了?当时要是真换了月球岩石,咱现在可能就只能在外国博物馆的图片里看辛追夫人了。那感觉,肯定不如现在站在湖南省博物馆里来得痛快。文化这东西,说白了就是民族的命根子,守住了,才能传下去。