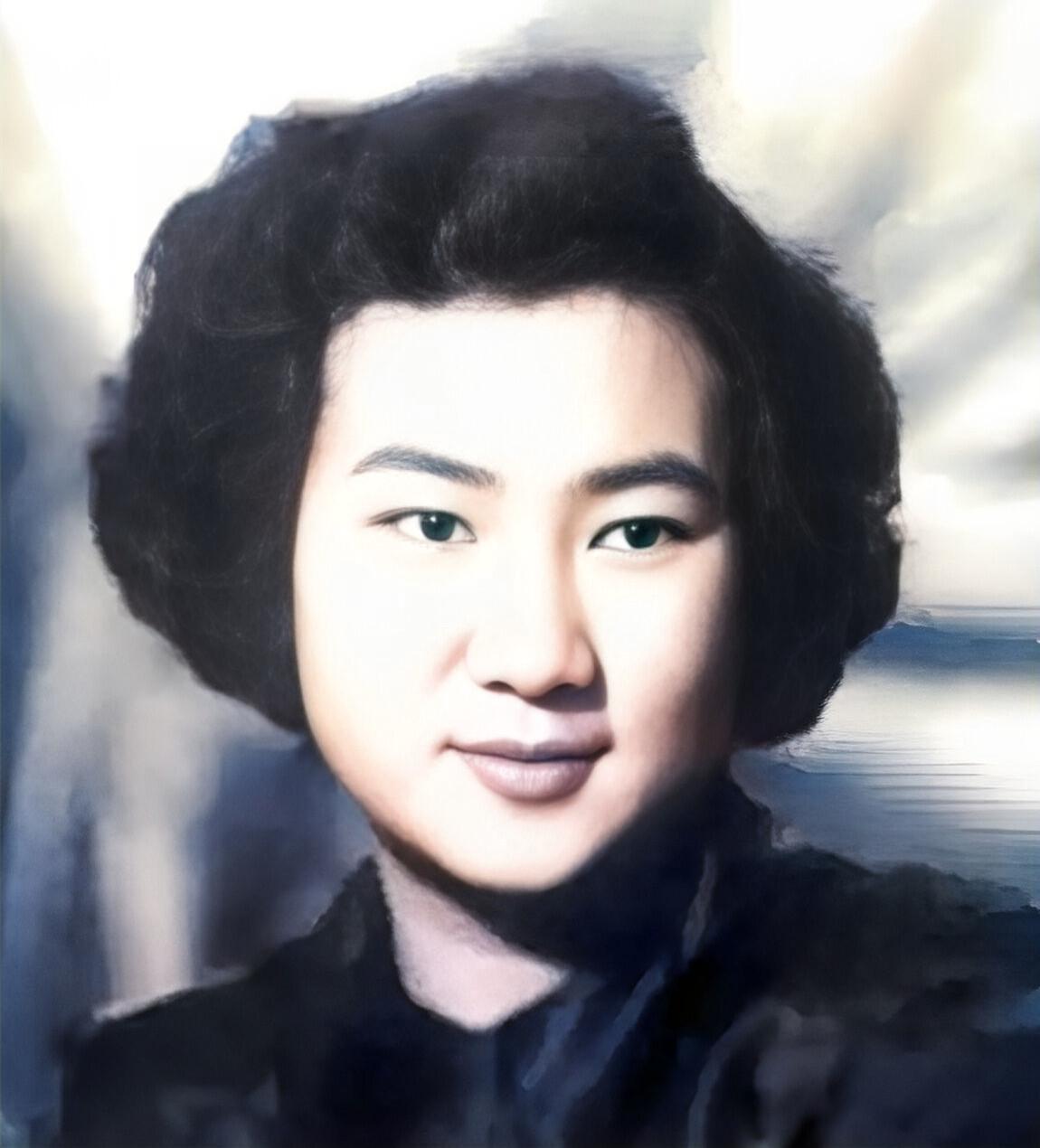

1943年,一辆满载战俘的闷罐车开进了纳粹集中营,刚一下车便开始搜身。突然,纳粹军人在一17岁中国少女身上搜出一支钢笔,上面还刻有“朱德”字样...... 她叫朱敏,是八路军总司令朱德的女儿,两年前,她随中共派出的留学生团前往苏联求学。 原计划在战时后方接受培养,却因患哮喘被转往白俄罗斯疗养院。 命运无情,1941年德军突袭苏联,她连夜逃亡,但是因为寡不敌众,终究还是落入德军之手。 为了生存,她以俄语化名“赤英”,混入平民战俘群体中,始终不敢暴露真实身份。 她不是普通战俘,她是中共高层将领的亲生女儿,身负秘密,生死一线,容不得丝毫差池。 她随身携带一支钢笔,是父亲在分别前亲手送她的礼物,笔杆上刻着两个汉字——“朱德”。 可就是这支笔,差点将她推入深渊。 那天,刚到营地,所有战俘被命令排队搜身,一名德军士兵冷眼扫过她的衣袋,从她贴身缝制的布袋中摸出一支钢笔。 那是一支黑漆金边的金属笔,略显陈旧,但保养得很好。 士兵举起笔打量,眼神忽然一凝。 他走向一名军官,递上钢笔:“上面有刻字。” 军官戴着手套,冷冷接过,用放大镜细看后,他皱起眉头,低声道:这是什么字?但周围没有一个人认识汉字。 他挥手叫来翻译,冷声问朱敏:“这笔哪来的?你叫什么?你是干什么的?” 营地一下安静下来,周围的俘虏也屏住呼吸。 朱敏怔了一瞬,随即低头,用极平静的语气答道:“这笔是我在废墟中捡到的。我叫赤英,是白俄罗斯的学生。” 她说得平淡,甚至略显疲倦。 军官盯着她良久,忽然将笔举起示意另一名士兵:“这是谁的名字?谁能读?” 周围没人能回答,纳粹军官怒道:“这是什么字母?” 翻译摇头:“不是西里尔字母,也不是拉丁文,可能是中文。” 军官沉默,脸色不善,他最终冷哼一声,把笔甩回她胸前,讽刺地说:“猴子画的符号,也想当间谍?” 朱敏弯腰拾笔,手指冰冷却暗自发抖,她知道,正是因为纳粹不识汉字,她才躲过了这场危机。 那支笔,她再也不敢放在外衣口袋里,而是缝进棉衣内侧,贴在胸口。 每个寒夜,当身体因饥饿而战栗,她便用双手紧紧护着那支笔,仿佛拥抱父亲,也拥抱着祖国的方向。 集中营生活如同炼狱,她和苏联战俘、犹太人被关在最寒冷的区域,日日被迫搬运尸体、铲雪、运煤。 有时连树皮都吃不上,冻疮烂穿脚底,伤口流脓化血。 看守把她当“黄皮杂种”,时常辱骂甚至随意踢打,她只能低头忍耐,一语不发。 她从不提自己的身份,因为她明白,一旦泄露,不仅是她一人死。 她每天默念只要自己足够坚持,这群纳粹必将受到制裁。 她想象着自己若能活下去,就有一天可以告诉世界:中国的孩子也可以从地狱里走出来。 1945年春,苏联红军攻破东线,集中营大门终于被炸开,一名苏军军官在解救时问她:“你叫什么名字?” 她久久沉默,终于开口:“我叫朱敏,是中国人,是朱德的女儿。” 那一刻,所有人都愣住了。 军官瞪大双眼:“你说……你是朱德的女儿?”他转头向参谋低声说:“这是个奇迹。” 几经核实,苏方确认了她的身份,她的顽强、她的沉默、她的智慧,最终救了她。 朱敏幸存,不仅是个人的奇迹,也是中苏抗战精神在一个少女身上的凝结。 她瘦弱的身躯从死亡中走出,穿越三年苦难,紧握那支刻有“朱德”名字的钢笔,像一个时代的回声,静静提醒后人:信念,比任何武器都强大。 今天,那支钢笔陈列在博物馆的玻璃柜中,黑漆斑驳,字迹清晰。 它不仅记录了一段父女情,更铭刻着一个民族的顽强与希望。 参考资料 《文史月刊》:从传奇到平凡的元帅爱女