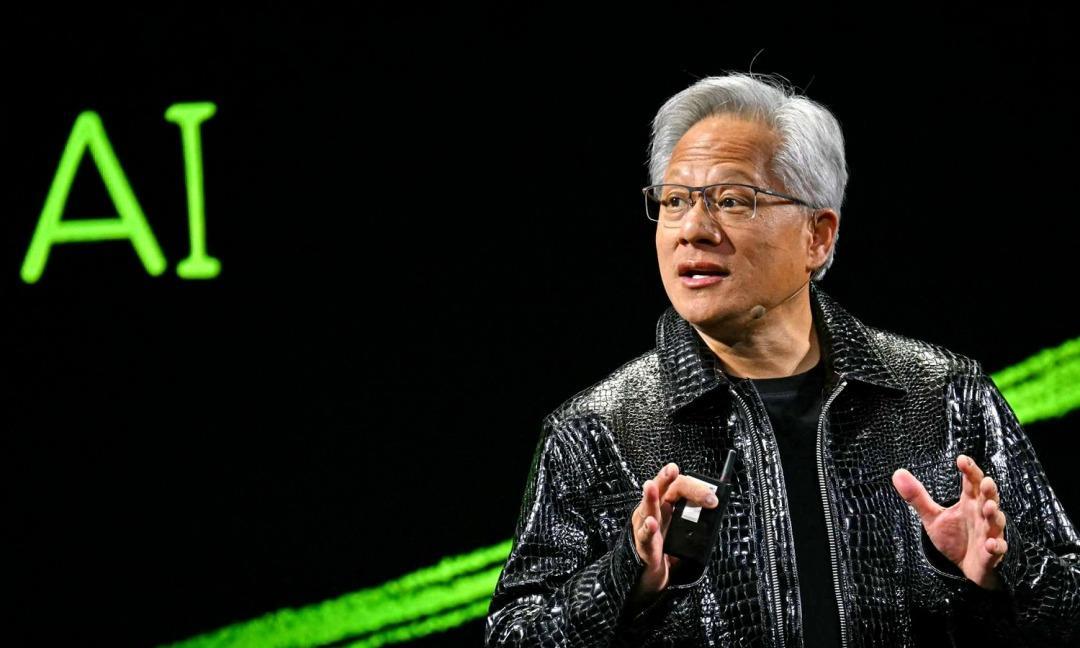

外网再次炸锅!这次不是歼10,但却更加扎心,就连国外CEO也忍不住发声:美国落后整整中国十年!

美国一位科技公司CEO的一句话:“比尔·盖茨说人工智能将在10年内取代医生,但中国在2025年就做到了,这比你想象的还要可怕。”

中国在2025年的实际进展,确实让世界吃了一惊。今年5月,中国成立了全球首家完全由42名人工智能医生运营的医院,这些AI医生通过大型语言模型模拟了从挂号、诊断到康复的全流程,短短几天就处理了1万名虚拟患者,效率相当于人类医生两年的工作量。这种突破让国外网友直呼“中国太先进了”,甚至有美国网友说“考虑以后去中国医院看病”。

中国能做到这一点,和几个因素分不开。首先是庞大的医疗数据资源。中国有14亿人口,积累了海量的病历、影像资料,这些数据就像AI的“燃料”,让机器越学越聪明。其次是政策支持,国家把人工智能列为“新基建”重点,从资金到技术都大力扶持。

比如清华大学的AI医院就是在政策推动下研发的,整合了21个科室的尖端技术。另外,中国医疗系统的集中化管理也方便了AI的推广,不像美国医院各自为政,数据难以互通。

再看看美国的情况。虽然美国在AI技术研发上依然领先,但应用落地却慢了半拍。比如美国的FDA对AI医疗设备的审批非常严格,一个AI诊断系统可能需要几年时间才能通过审核。而且美国医疗体系碎片化严重,大医院用的电子病历系统互不兼容,AI很难整合数据发挥作用。相比之下,中国的AI医院直接打通了从问诊到治疗的全链条,效率自然高得多。

不过,这位CEO的话也有点夸张。目前中国的AI医生主要还是辅助人类,比如医联MedGPT在义诊中与医生合作,AI先给出初步诊断,医生再确认,准确率能达到8.16分(满分10分)。

真正复杂的病情,比如癌症晚期的治疗方案,还是需要医生结合临床经验来判断。而且AI的伦理问题也不容忽视,比如数据隐私、责任认定等,中国正在探索“人机协同”模式,确保技术成熟后再大规模推广。

当然,AI的发展也带来了挑战。比如数据安全,中国某网络安全企业2023年披露,医疗行业泄露数据达9亿条,这提醒我们在发展技术的同时必须筑牢安全防线。另外,就业结构可能发生变化,虽然AI会取代部分岗位,但也会创造AI训练师、数据分析师等新职业,关键是要做好职业培训。

虽然完全取代医生还为时尚早,但这种趋势已经不可逆转。正如中国医学发展大会上专家所说:“AI不是替代医生,而是拓展医学的领域。”未来,如何平衡技术创新与人文关怀,让AI真正造福人类,才是中美两国共同面临的课题。