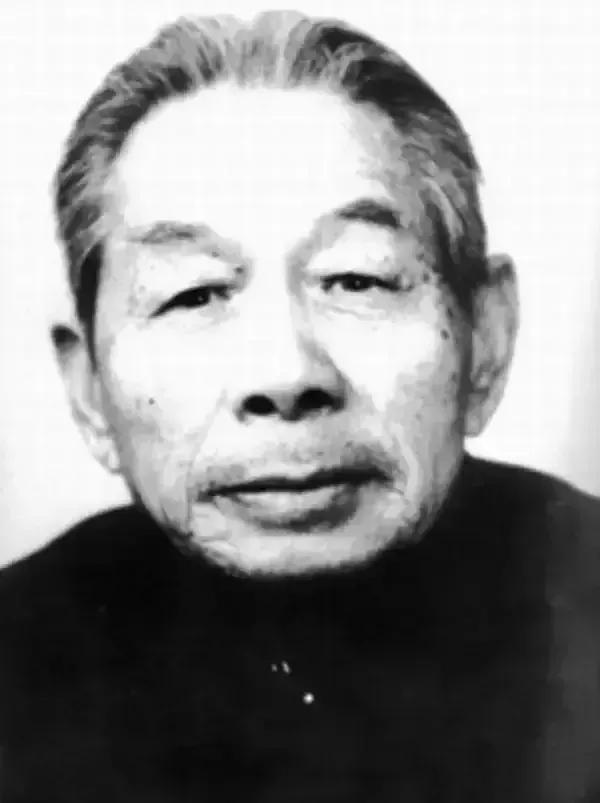

1980年,我国洲际导弹首次发射,但计算弹头的落脚点却难住了众多科学家,一位72岁老人站了出来,仅用了一支笔、一叠纸,十几分钟就准确推算出来弹头落脚点!当得知老人的身份后,众人却坐不住了…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1980年,中国准备发射第一枚洲际导弹,这是国家在战略武器领域的一次重要突破,也是技术和精度上的巨大考验,导弹升空固然重要,但落点的准确性才是真正检验技术水准的标准。 按照计划,弹头会坠入远洋深处,现场的每一个技术细节都必须万无一失,可在这一关键环节,计算工作却迟迟无法达标。 相关的科研单位聚集了许多国内顶尖的专家,动用了各类设备,试图求出弹头入水时的精确坐标,这不仅需要掌握导弹飞行过程中的物理规律,还要结合洋流、风速、地球自转等一系列影响因素。 当时计算机性能有限,不足以完成高精度模拟,反复计算的结果始终存在误差,无法达到任务要求,为了这个落点问题,团队连续工作了几个月,却依旧没有令人满意的成果。 科研人员已经尝试了多种建模方式和计算路径,一次又一次地校正变量,但结果总是不稳定,此时,有人提出是否可以让一位早年从事理论物理的老人参与试算,这位老人名叫束星北,已经72岁。 当时他并不在主力团队中,也不是机构里的关键职务人员,多数人对这个名字已经很陌生,甚至有人不清楚他的具体身份和经历,但在某些学界老人心中,他曾是中国物理界的重要人物。 他进入工作场所时,身上穿着朴素,随身带着一支钢笔和几张白纸,没有高端设备,没有助手,也没有复杂图表。 他坐在角落里静静思考,开始列公式、写变量、推导模型,他没有请人帮忙,所有计算都自己完成,十几分钟后,他交出了一组坐标,并附上简洁的计算逻辑。 研究人员对这个结果进行了分析和验证,发现误差极小,甚至比先前用大型计算设备模拟出的结果还要稳定。 根据这组数据所设定的回收计划,导弹数据舱成功落入指定区域,海军随后迅速打捞到完整的数据装置,这一成果被列入了总结材料,也被视作此次发射试验中极为关键的一环。 随着这个结果的确认,束星北的身份也被重新提起,他1907年出生在江苏扬州,少年时期学习成绩优异,对自然科学兴趣浓厚。 1926年,他自费赴美留学,先后在堪萨斯州的拜克大学和加州大学求学,主攻理论物理,之后又前往英国和德国继续深造,曾在柏林期间以优异的论文成果获得当时世界物理学界的关注。 1931年,他在祖国动荡的局势中选择回国,开始在国内高校任教,传播先进科学知识。 他曾在浙江大学任教,培养出一批杰出的物理学青年,在抗战期间,他参与了早期雷达技术的研究,为战时防空提供了重要技术支持。 到了上世纪五十年代末,他被划为“问题人员”,调离科研岗位,进入基层单位从事清洁工作。 在那段时间里,他没有停止思考,每天完成清扫工作后,仍在阅读资料、演算物理公式,他没有抱怨,也没有放弃,直到七十年代后期,国家对他进行重新评估,才让他重新回到科研领域。 此次导弹落点计算,使更多人认识到他的价值,他被调往国家海洋局第一海洋研究所,负责海洋物理方向的研究工作,他身体状况已经不如从前,患有严重的呼吸系统疾病,经常需要吸氧。 但他依然坚持工作,还指导年轻研究人员进行数据分析和模型建立,在生命最后几年里,他仍致力于内波和海洋动力学研究,为后来的发展打下基础。 1983年,他在青岛因病去世,享年76岁,他在生前表达了希望捐献遗体用于医学研究的愿望,但最终未能实现。 他的墓地简陋,葬于单位附近的一处角落,多年后,研究机构整理资料时重新发现了他的教案和研究笔记,才逐渐复原他的一生贡献。 后来,国家设立了以他名字命名的奖项,鼓励青年科学人才投身基础研究,在青岛的一座公园中,树立了他的雕像,旁边常有人放上一支小小的计算器模型。 他用一支笔和几张纸完成的那次计算,成了中国战略武器史上一段不可磨灭的记忆,这个世界没有忘记那个用纸笔重构精度的人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻——科技人物 | 中国雷达之父——束星北