美印太司令,向全美国公开承认:中方让我“夜不能寐”! 2025年5月2日,美国印太司令部的大老板塞缪尔·帕帕罗上将,在亚利桑那州一个论坛上放了句大实话:中国的军事发展快得让他晚上睡不着觉。这话一出,立马炸了锅,不光美国人听愣了,全世界都开始议论纷纷。

2025年5月2日,帕帕罗在接受采访时,直截了当说了句:“中国的军事发展让我夜不能寐。”他点了几个具体事儿:中国造军舰和潜艇的速度,美国跟不上;解放军训练的水平和规模,太夸张;还有技术上的突破,让他压力山大。

帕帕罗说,“中国造军舰和潜艇的速度快得离谱。数据上,中国一年能造两艘潜艇,美国才1.4艘;军舰一年6艘,美国1.8艘。”这差距不是一点半点。

2025年5月,美国印太司令帕帕罗上将一句"中国的军事发展让我夜不能寐",在全球舆论场掀起巨浪。这看似是中美军力对比的焦虑,实则是两种文明发展模式的碰撞——当西方用"威胁叙事"解构中国进步时,却无意中揭示了一个更深刻的命题:人类文明正迎来工业时代以来最剧烈的范式变革。

帕帕罗口中的"造舰速度差距",本质是工业体系代际差异的缩影。中国造船业2025年已实现全产业链数字化,从钢板轧制到总装焊接的自动化率突破85%,而美国造船厂仍依赖上世纪80年代的半人工生产线。这种差距不是简单的"数量竞赛",而是第四次工业革命对传统制造业的降维打击。正如特斯拉上海超级工厂用10秒下线一辆车颠覆汽车制造史,中国军工复合体正在重构现代国防工业的逻辑。

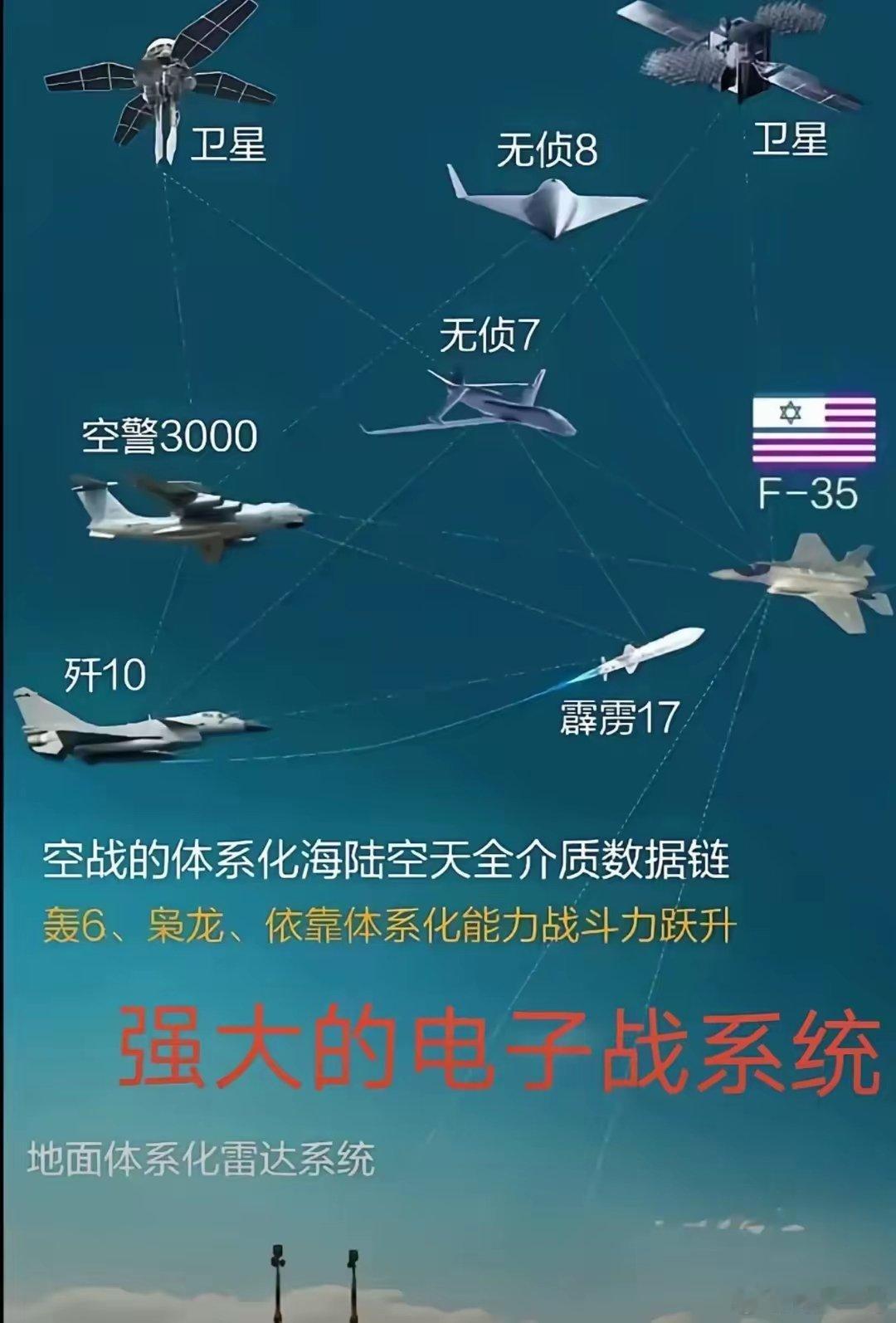

更值得关注的是"军民融合"创造的生态效应。中国航天科技的卫星网络同时服务于"东风快递"和农业遥感,5G基站既是民生基础设施又是战场神经网络。这种打破军民界限的发展模式,恰似北宋《武经总要》记载的"平战结合"智慧,将国防实力深植于社会毛细血管之中。

当帕帕罗惊叹解放军训练强度时,他触摸到的是五千年文明积淀的生存哲学。从孙子"兵无常势"到戚继光"练胆气为本",中国军事传统始终强调"以训代战"。2025年朱日和基地的智能化对抗系统,已能模拟台海、南海、高原等全域战场环境,这种"数字孪生"训练模式,实则是"纸上谈兵"智慧的数字重生。

对比美军的"全球布武"思维,中国军事变革始终遵循"止戈为武"的哲学内核。珠海航展上亮相的防御性武器系统、联合国维和部队的"蓝盔速度",都在诠释着《司马法》"国虽大,好战必亡"的当代价值。这种超越零和博弈的军事伦理,恰是破解"修昔底德陷阱"的东方智慧。

帕帕罗的"失眠"折射出西方对技术霸权流失的恐慌。当6G通信、量子计算、可控核聚变等"未来科技"在中国多点开花时,世界突然发现:曾经的技术单向流动正在逆转。华为"泰山架构"芯片实现7纳米全自主,天工机器人突破人形机甲运动控制,这些突破不是实验室的偶然,而是"两弹一星精神"在数字时代的传承。

更深层的是文明基因的觉醒。敦煌壁画中的"飞天"梦想化作长征九号火箭的尾焰,都江堰的治水智慧孕育出"天河"超级计算机的算力。这种古今贯通的创新生态,让中国在人工智能伦理、太空治理等新领域提出"构建人类命运共同体"的技术哲学,为人类文明开辟新赛道。

面对中国速度,西方的焦虑本质是单一文明视角的认知局限。当马斯克星舰还在试验回收时,中国"巡天"空间站已开展暗物质探测;当Meta沉迷虚拟世界,中国量子计算机"九章"正在破解蛋白质折叠之谜。这些并行不悖的探索证明:人类文明本应如银河般多元璀璨。

站在2025年的历史节点,中国发展给予世界的最大启示,是打破"国强必霸"的线性史观。从"一带一路"的共赢蓝图到全球安全倡议的实践,中国正用行动证明:发展可以不是零和游戏,强大能够成为和平基石。这种文明境界的升华,或许才是让某些人真正"夜不能寐"的深层原因。

当太平洋的潮水拍打关岛军港时,历史的涛声正在诉说:21世纪的文明竞赛,不是舰船数量的加减法,而是发展哲学的辩证法;不是军事基地的包围与反包围,而是人类能否携手走出"安全困境"的智慧大考。中国速度掀起的不是铁幕,而是一面照鉴未来的明镜——在这里,我们看到的不仅是国防实力的变迁,更是一个古老文明为人类前途开辟的新航向。