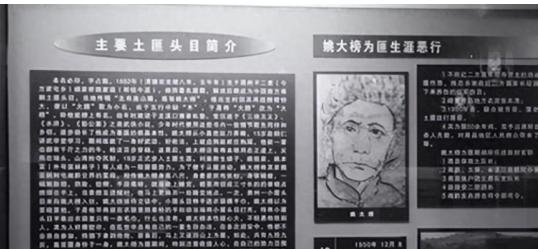

1949年,“湘西巨匪”姚大榜准备下山向解放军投降,临走前,有人送来两条鲤鱼,姚大榜看到鱼后脸色突变,大喊:“去不得!” 湘西山区流传着一个草莽人物的传奇故事。 姚家祖辈都是老实巴交的庄稼人,到了姚大榜这辈却出了个响当当的绿林人物。 这户人家住在晃县方家屯,当家的姚德钦和媳妇杨氏生了四个娃,就数幺儿姚大榜命硬,上头三个兄姐都没能活到成年。 姚大榜打小就不是省油的灯,成天跟着村里游手好闲的混子们耍把式。 爹娘想着送他去私塾收收心,没想到这小子把《水浒传》里的好汉故事记得门儿清,正经学问倒没上心。 杨氏去世后,十六七岁的姚大榜更成了脱缰的野马,气得他爹托人把他送进了贵州讲武堂。 在讲武堂摸爬滚打三年,姚大榜练就了一身硬功夫。可等他学成归来,家乡早就换了天地。 当时湘西地界山头林立,各路人马占山为王。 姚大榜看着那些大碗喝酒大块吃肉的土匪头子,心里就跟猫抓似的痒痒。 没两年工夫,他拉起支队伍在湘黔边境扎下了根。 要说这人也有两下子,带着手下弟兄们劫富济贫,还在自己地盘上盖了学堂让穷人家娃娃免费念书。 方圆百里的老百姓说起姚大榜,倒不全是咬牙切齿,有些穷苦人家还念着他的好。 可说到底终究是刀口舔血的营生,那年头当土匪就像走钢丝,指不定哪天就栽跟头。 1949年秋,解放军的红旗插到了湘西地界。姚大榜手底下几百号人死的死散的散,他带着二十来个心腹躲进深山老林。 有天晚上,山下来人捎信说可以接受改编,劝他下山投诚。姚大榜正收拾包袱准备动身,外头忽然送来两条活蹦乱跳的鲤鱼。 就这两条鱼让事情起了变化。 姚大榜盯着鱼篓子看了半晌,突然把包袱往地上一摔:"去不得!去不得!"原来按他们土匪的黑话,"鲤鱼跳龙门"是"自投罗网"的意思。 这一耽搁,姚大榜又缩回山里当起了山大王。 转过年来春天,剿匪部队把山围得铁桶似的。 有天夜里,姚大榜带着最后几个弟兄想从芷江偷渡潕水河,正巧撞上巡逻的解放军。 枪声在河面上炸响时,这个横行湘西二十多年的土匪头子脚底打滑栽进了急流,再也没能爬起来。 这些年晃县政府在方家屯搞起了红色旅游,把当年剿匪的故事编成了实景剧。 姚大榜老宅的土墙根前立了块解说牌,上头写着"湘西剿匪重要历史见证地"。 逢年过节还有剧组来取景,村里老人蹲在墙根晒太阳,说起那个建过学堂的土匪头子,总要补上一句:"要论做人的道理,那真是学好三年,学坏三天。" 前阵子省电视台《故事湖南》栏目组来拍纪录片,在县档案馆翻出张泛黄的委任状。 原来1943年那会儿,姚大榜还当过国民党政府的"保安团长"。 这事儿在地方论坛上炸了锅,有网友调侃说:"合着人家早就是正规军了。" 不过县文旅局的干部澄清,说这些历史档案正好印证了当年湘西匪患的复杂性。 要说这姚大榜的故事还真没完。去年夏天,他重孙子从广东回来,把祖宅改成了农家乐。 门口挂的招牌挺有意思,写着"讲武堂土菜馆",主打菜是酸汤鱼和蕨根粑。 有食客开玩笑问:"这酸汤鱼是不是跟当年那两条鲤鱼有关系?"老板嘿嘿一笑:"祖上的事说不清,您吃好喝好最要紧。" (信息来源:人民网《湘西剿匪斗争始末》、湖南卫视《故事湖南》栏目、新晃侗族自治县人民政府官网)