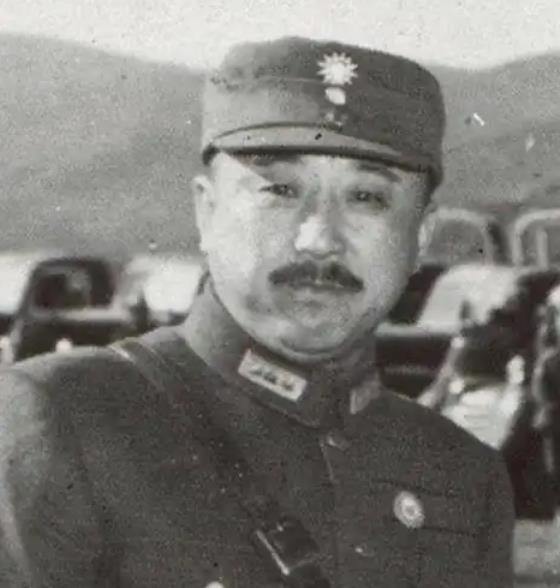

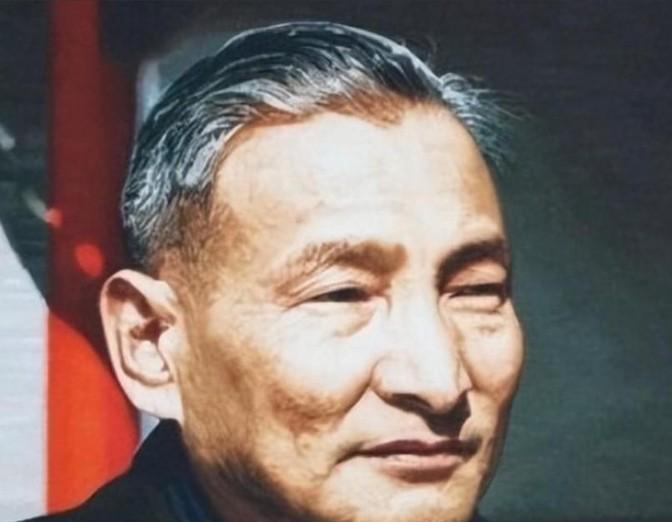

1924年,张作霖8岁的儿子张学思,在学校被老师打了十下手板,张学思哭喊着“我爸是张作霖,我回去就让他毙了你。” 张学思是张作霖的第四个儿子,张作霖那会儿是东北军阀的头号人物,手握重兵,跺跺脚东北都得抖三抖。家里孩子多,张学思排行老四,上面有大哥张学良,下面还有弟弟妹妹。他出生在1916年,正赶上军阀混战那会儿,家里有钱有势,日子过得自然不普通。这样的家庭背景,让张学思从小就带着点“天之骄子”的光环,可也因为这光环,他在学校里撞上了现实的墙。 那年张学思8岁,上小学,按理说是个淘气年纪。上课走神被老师罚,在当时一点不稀奇,那年代老师管学生可不手软,打手板是家常便饭。可张学思挨了打,反应却不一般。他哭喊着要让张作霖“毙”了老师,这话听着吓人,其实也挺接地气——一个小男孩受了委屈,第一反应就是找家里最硬的靠山撑腰。这话里既有孩子的冲动,也有军阀家庭带来的优越感。可现实呢?老师也不是吃素的,敢动手就说明没被这军阀背景吓住。这事儿的冲突点,就在特权意识和学校纪律的硬碰硬上。 张学思喊完这话,事情没按他想的走。家里没派人来收拾老师,反而是他妈许澍旸站出来,站在老师这边。许澍旸是张作霖的妾室之一,但在这事儿上她没惯着儿子。她觉得老师管教没错,还教育张学思要学会尊重和守规矩。这态度挺关键,一个军阀家庭的母亲能这么想,说明她不光看重家里的权势,更看重孩子的成长。这一下,张学思的特权梦被泼了冷水,也让他头一回尝到“规矩大于靠山”的滋味。 这十下手板打完,张学思没真搬来张作霖“毙”人,家里也没闹出啥大事。但这事儿对他肯定有震动。一个8岁小孩,仗着老爹的名头威胁人,结果却被家里人压下去,这感觉估计挺复杂。挨打的疼,加上母亲的教导,可能让他第一次明白,家里再牛,外面也不是想咋样就咋样。这经历就像颗种子,埋在他心里,慢慢影响他怎么看自己和这个世界。 张学思小时候肯定不缺特权,家里有钱有势,吃穿不愁,出门还有人护着。可这回被打手板的事儿,给了他个小教训。母亲支持老师管教,不是护着他,而是让他学会低头。这对他来说,可能是个转折点。从那以后,他开始接触到“纪律”和“尊重”这些词,不光是嘴上说说,而是实实在在感受到。军阀家庭的孩子,能有这觉悟,不容易,也挺难得。 长大后的张学思,没走上军阀老路,而是选了另一条道。他后来投身革命,加入共产党,成了新中国海军建设的重要人物。从1924年那次挨打,到后来变成革命将领,这中间隔了几十年,但那次经历可能是个起点。8岁时嚷着靠爹收拾老师,到后来自己扛起责任,这转变听着挺传奇。其实想想也不奇怪,挨打和母亲的教导,可能早就让他对特权有了点怀疑,对公平和责任有了点念想。 张学思的转变,离不开那时候的大环境。1924年是军阀混战的高峰期,张作霖虽然牛,可全国乱成一锅粥。到了30年代,日本侵华,民族危机加重,张学良带着东北军走上抗战路。张学思作为家里一员,肯定也受这些影响。他后来留学苏联,学军事,回来后投身革命,这一步步选择,都跟时代脱不开干系。那次挨打,可能只是个小火花,但时代这把大火,才真把他推上另一条路。 张学思的故事,挺能让人琢磨。他本来可以靠着张作霖的名头混日子,可他没这么干。从小挨打,到母亲教他守规矩,再到后来选革命,这里面有他自己的选择。特权摆在眼前,他却没抓着不放,反而一步步走出去,干了点大事。这说明啥?人不是光靠出身吃饭,关键时候还得看自己怎么选。时代给了他舞台,他自己也得有胆量上台。 现在看张学思这事儿,挺有意思。咱身边也有不少“靠爹”的人,可真能靠一辈子吗?张学思那时候靠不了,最后还不是得自己闯?他挨打那一下,可能比咱想象的重要。生活里,谁还没点小挫折?关键是挫折后咋办。张学思用几十年给咱写了答案——别光想着靠谁,规矩和责任才是硬道理。这故事接地气,也有点戳心。