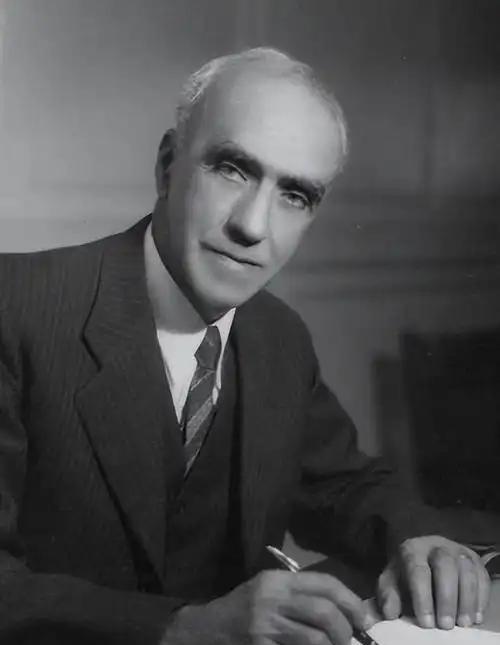

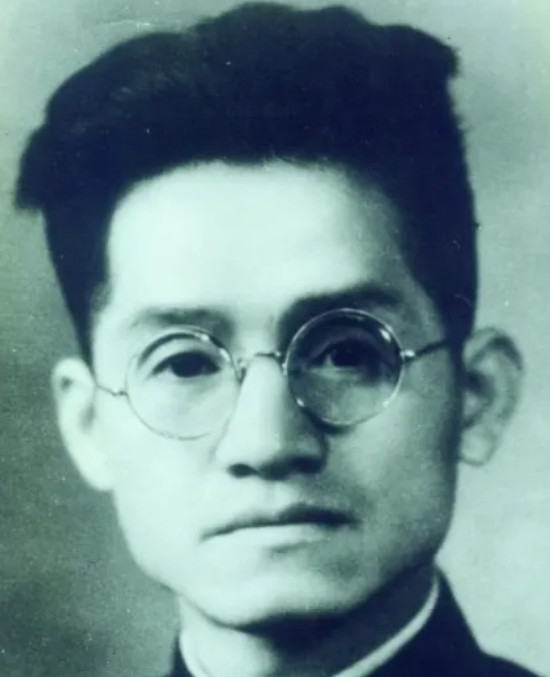

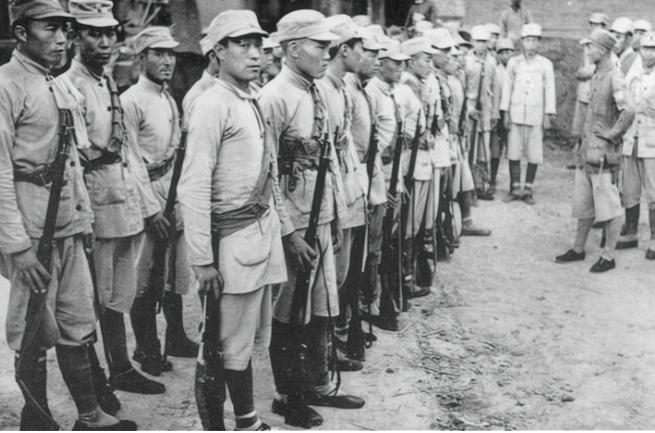

1949年,三大战役之后,美苏两国的表现完全不同,真是颠覆了很多人的判断。 当时,中美其实有几丝建交的机会的...... 现在的我们,说起过去的历史,一口一个"苏联老大哥”。这个称号更适合五六十年代。 实际上,解放战争那一段时间,苏联老大哥的眼神不太好,不是“青光眼”就是“白内障”。 三大战役后,大势基本确定:看似解放军控制了北方,国军控制着南方,实则,解放军正是气势如虹之时,国军则是一副“失败之相”,毫无气势。 在发起渡江战役前,支持划江而治的除了李宗仁政府,还有另外两个大佬国家,那就是美国和苏联。 如果 放到现在,谁敢反对两个超级大国的意见?不得不说,毛主席等人厉害啊,他们就敢反对,在毛主席这里,坚持的就是“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”。 虽然压力重重,但渡江战役依然发起。渡江战役之后,南京被解放。 此时,苏联代表做出让人匪夷所思的举动,竟然去广州这个国民党的临时政治中心。这啥意思?苏联老大哥不看好新中国的前景。 有意思的是,美国驻华大使司徒雷登,坚决不去广州,他更看好中共。 当时,司徒雷登想去北平。 作为美国驻华大使的司徒雷登,其作用不言而喻。听闻消息,领导人也派出了外交部的黄华,去和司徒雷登约谈。 为什么是黄华?因为黄华曾是燕京大学的高材生,而司徒雷登是燕京大学的创办人和校长,两人有着实际的师生情谊。 还别说,第一次的接触,还是比较愉快的,司徒雷登表示,希望中国成为统一、和平、民主的政府,美国愿同新中国建立新关系。但是,当黄华具体谈到在平等互利前提下对新中国的承认问题时,司徒雷登却闪烁其词,表示若想获得美国承认,中共必须遵守现行条约。 一句话,司徒雷登是矛盾的,一来他看到了新中国蓬勃的活力,二来,他还要看华盛顿那帮人的眼色。 我们当时的原则是,要尽量争取,但也不能不顾及原则,要看美国是不是诚心的。 当时,毛主席还给黄华写了一段执行策略呢。 那一刻,司徒雷登就差坐飞机去北平了。 如果他“先斩后奏”,直接去北平,或许情况就会向中美建交的方向走了。(当时,司徒雷登的秘书傅泾波建议“先斩后奏”,去了北平后,再告诉美国政府)。 但是,当时的司徒雷登犹豫了,思索半天,最后还是先报告给杜鲁门等人,然后等安排。 杜鲁门等人经过激烈的讨论,最后否定了司徒雷登去北平的建议。当年8月,司徒雷登离开了中国。 因为这事,毛主席写下了著名的《别了,司徒雷登》。 杜鲁门这个人还是有些轴,如果是卡特总统、尼克松总统那样的,1949年,中美可能就建交了,因为蒋介石领导的团队,就是一块扶不上墙的烂泥,完全不值得信任。 你怎么看?