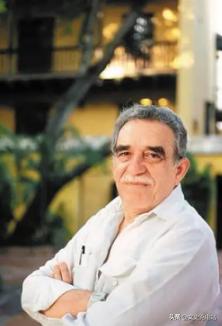

1990年,世界一流作家马尔克斯来华访问,对着钱钟书等一种中国学者破口大骂:我死后150年,不授权中国出版我的作品!一众学者呆在原地,没想到这句话给无数中国学者带来了巨大的遗憾。 这场冲突的伏笔早在1977年就已埋下,上海译文出版社总编室档案显示,国内首部《百年孤独》译本由黄锦炎等人根据俄文版转译,扉页印着"内部参考"字样,首印3000册仅供作协内部研讨。 谁料这批"灰皮书"流入潘家园旧书市场,催生出八十年代风靡全国的64种盗版,其中河北某地下印刷厂版本错译达217处,将"马孔多的第一场雨"译作"马铃薯丰收"。 1990年10月15日的上海外文书店,成为引爆点。《哥伦比亚人报》驻华记者记录:马尔克斯抓起一本标价2.8元的盗版书,质问钱钟书"难道贵国学者都是盗版商?"。 这个场景被哥伦比亚大使馆的传真机传回波哥大,最终演变成"150年禁令"的国际事件,鲜为人知的是,钱钟书当天携带的公文包里,正装着建议中央加强版权立法的提案草稿。 禁令背后是文化认知的错位,中国社科院1991年调研报告显示,当时87%出版社编辑认为"翻译外国作品属于文化交流,无需授权",这种观念在《伯尔尼公约》生效前具有普遍性:日本六十年代引进海明威作品时,同样存在大规模盗版。 马尔克斯的愤怒更多源于创作尊严受辱——他曾为阻止《百年孤独》影视化,向米高梅影业开价300万美元"劝退费",这种对作品完整性的偏执,遭遇了东方市场的实用主义。 转机出现在千禧年后的版权博弈,新经典文化副总裁猿渡静子保存着2002-2008年间寄往卡门·巴尔塞伊丝办公室的86封邮件草稿,其中2006年圣诞节邮件附赠的蜀绣《百年孤独》书封设计,被卡门称为"最接近马孔多气质的东方表达"。 真正打破僵局的是2008年暗访:卡门雇佣的版权调查员伪装成游客,三个月间暗访27省92家书店,拍摄到293例侵权书籍下架现场。 授权谈判桌上的细节更显魔幻现实主义,卡门要求将"不得修改任何段落"写入合同附件,包括"失眠症蔓延时人们给物品贴标签"的荒诞情节——这恰是八十年代盗版书最常删改的章节,为证明翻译实力,范晔用三个月重译首章,将"冰块"的隐喻从物理冷感延伸至文明启蒙,终获马尔克斯亲批"比西班牙语更富韵律"。 正版化进程中的商业伦理重建更具启示,2011年首印50万册甫上市,新经典便向淘宝发起214宗侵权诉讼,迫使平台建立"版权过滤系统"。 这种"自断盗版财路"的举措,使《百年孤独》电子版推迟八年才登陆Kindle,却换来豆瓣9.2分的译本评分,截至2024年,该书在华销量突破800万册,版税收入反哺建成的"马尔克斯文学馆",已成为拉美文化研究基地。 更具历史深意的是文化启蒙的双重性,莫言在诺奖演讲中坦承:"《红高粱》里'我爷爷'的叙事视角,是对《百年孤独》的创造性误读。" 这种误读在八十年代形成奇特的文化嫁接:陕西作家陈忠实将"马孔多"的宿命感植入白鹿原,创造出东方魔幻现实主义的典范,当2012年莫言与马尔克斯在瑞典重逢,两位诺奖得主的拥抱,解构了二十二年前的版权诅咒。 北京798艺术区的马尔克斯铜像底座,镌刻着授权签约时他写给中国读者的亲笔信:"真正的孤独不是隔绝,而是寻找共鸣时的跋涉。" 从盗版启蒙到正版致敬,这场跨越世纪的文学苦旅,恰似布恩迪亚家族七代人的命运循环——当马孔多的飓风最终吹散偏见的黄叶,中国读者捧起的不仅是合法出版物,更是文明对话的契约精神。