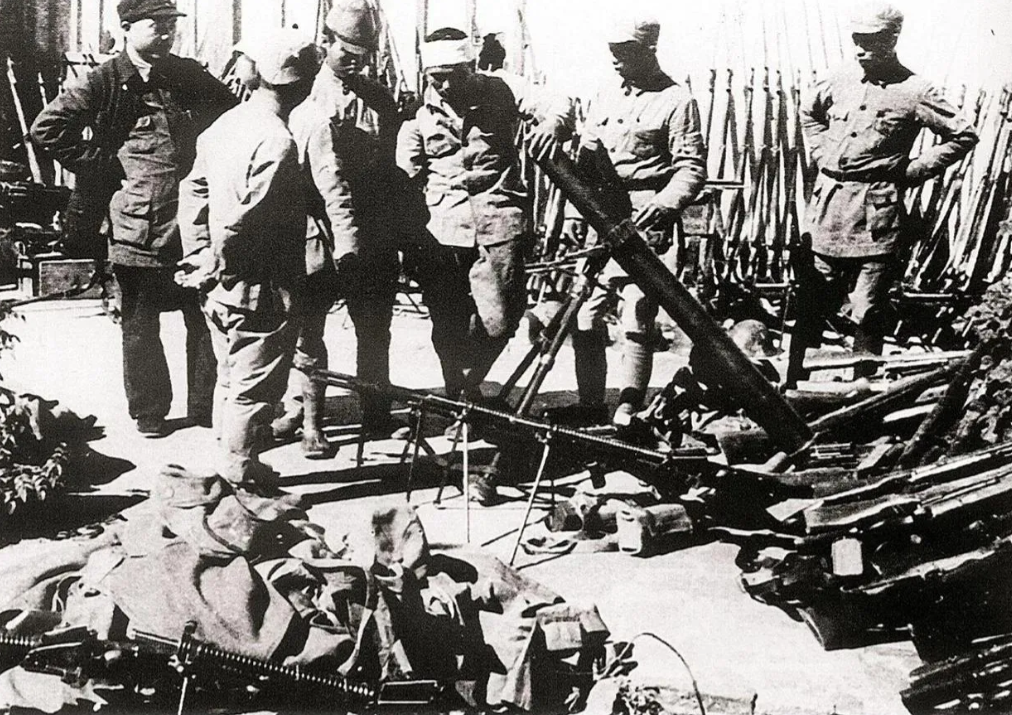

狱中,赵一曼的肚子鼓了起来,旁边的敌人拍了拍赵一曼的肚子,说:“再灌点。”灌完后,敌人握紧一根棍子,猛击向赵一曼的肚子。 1936年,哈尔滨监狱里飘着血腥味,31岁的赵一曼被捆在木椅子上,灰布囚衣渗着暗红色血渍。她的手指头肿得像胡萝卜,指甲盖早被铁钳子硬生生扯掉了,脚趾头还在一滴一滴往下淌血。三天前刚用竹签子扎过的手指头,现在泡在盐水里已经发白。 日本宪兵队的大木桶里泡着辣椒面,旁边搁着铁皮漏斗,两个穿黄军装的看守按住赵一曼的脖子,冰凉的铁器卡进她牙缝。 辣椒水咕咚咕咚往喉咙里灌,呛得她鼻孔冒血泡。肚子胀得老高,军曹举起胳膊粗的木棍往下砸,辣椒水混着血水从她嘴角喷出来。 这个被日本人称作“挎双枪的白马女匪”的共产党员,本名叫李坤泰,生在四川宜宾县的白花场,她家是当地数得着的大户,宅子里养着十几个长工。 7岁那年,家里要给她裹小脚,小姑娘把裹脚布扔进灶膛烧了,光着脚丫子跑进竹林里躲到天黑。 1926年,21岁的李坤泰剪了短发,背着布包袱跑到武汉考进黄埔军校女生队,训练场上扛着汉阳造,打靶能中十环。夜里在煤油灯底下读《新青年》,给老乡们讲“三民主义”。 那年冬天在长江轮船上认识了留苏学生陈达邦,两个年轻人在甲板上看江鸥飞,说着要改造旧中国的话。 第二年,组织上派他们去莫斯科中山大学,莫斯科的冬天冷得能冻掉耳朵,李坤泰得了肺病咳血,还是天天往图书馆跑。 1928年,她挺着4个月身孕坐上了回国的火车,把新婚丈夫留在冰天雪地里。临别时说:“咱们各走各的革命路,等新中国成立了再见。” 孩子生在宜昌亲戚家,是个虎头虎脑的男娃,李坤泰给孩子缝了件红肚兜,兜里塞了张字条写着“宁儿”。 满月酒都没吃上,她就跟着交通员往东北跑,日本人占了东三省,说要建什么“王道乐土”,其实到处修炮楼抓劳工。 在珠河县铁北区,老百姓都管她叫“瘦李”,白天教妇女识字,晚上带游击队钻山沟。有回端了日本人的给养队,缴获两把王八盒子,从此腰里别着双枪。 1935年,300多日伪军围了根据地,赵一曼领着十几个战士打阻击,子弹打光了就扔手榴弹,最后让炮弹皮削断了左腿。 日本人把她关进哈尔滨警察厅的地牢,老虎凳上捆了三天三夜,竹签子扎手指头,烧红的烙铁烫脊梁,昏过去就用凉水泼醒。有个朝鲜籍看守看不过眼,偷偷往她嘴里塞了块糖,第二天就被调去前线了。 在医院治伤那阵子,小护士韩勇义天天来送饭,这姑娘老家在辽宁,爹妈都被日本人杀了。 腊月二十三晚上,韩勇义弄来辆马车,趁着查房的空当把赵一曼裹在棉被里运出城。跑到离根据地二十里地的金家窝棚,让汉奸告了密。 1936年8月1日半夜,赵一曼被押上开往珠河的火车,日本人要拿她“示众”,特意选了县城北门的刑场。老百姓挤在土墙根底下,看见个披头散发的女人昂着头走过来,脚镣拖在地上哗啦哗啦响。 太阳刚冒红,日本宪兵队长举着军刀喊口号,赵一曼突然挺直腰杆,冲着人群喊:“乡亲们别低头!小鬼子长不了!” 三八大盖的子弹从后心穿进去,血溅在黄土坡上,那年头活下来的人说,赵一曼倒下去的时候,天上飞过一群白鸽子。 二十年后,东北烈士纪念馆的同志找到宁儿。那个当年裹红肚兜的娃娃,已经是沈阳拖拉机厂的八级钳工。他在母亲就义的地方捧了把土,装在搪瓷缸子里带回家。现在这缸子摆在哈尔滨的展柜里,标签上写着“抗日女英雄赵一曼遗物”。