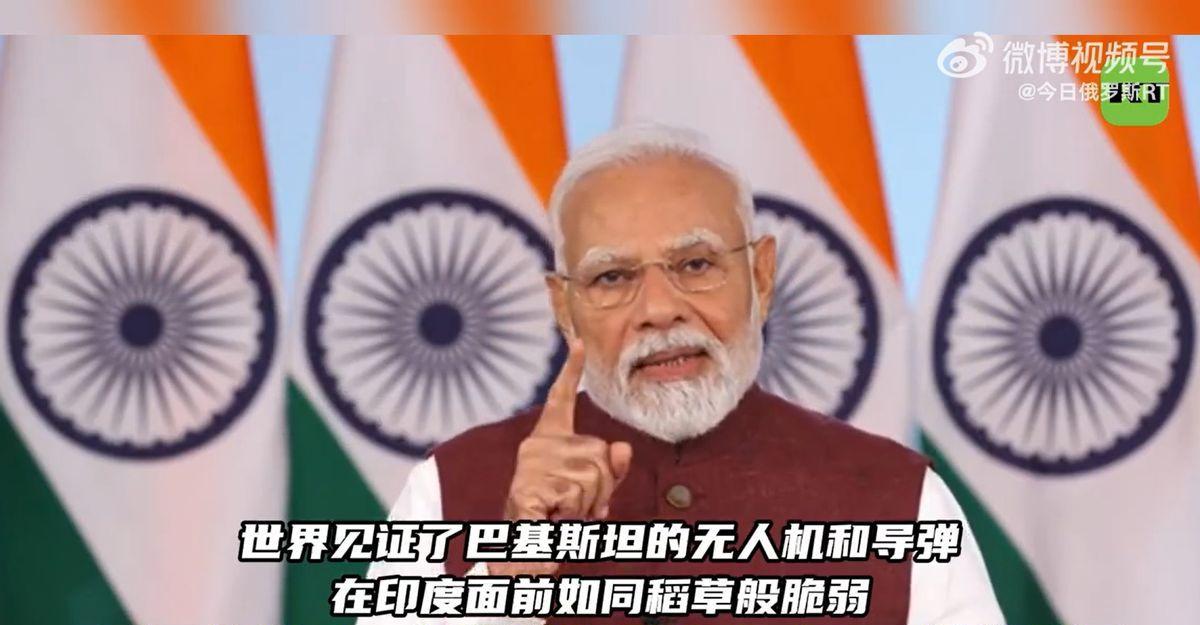

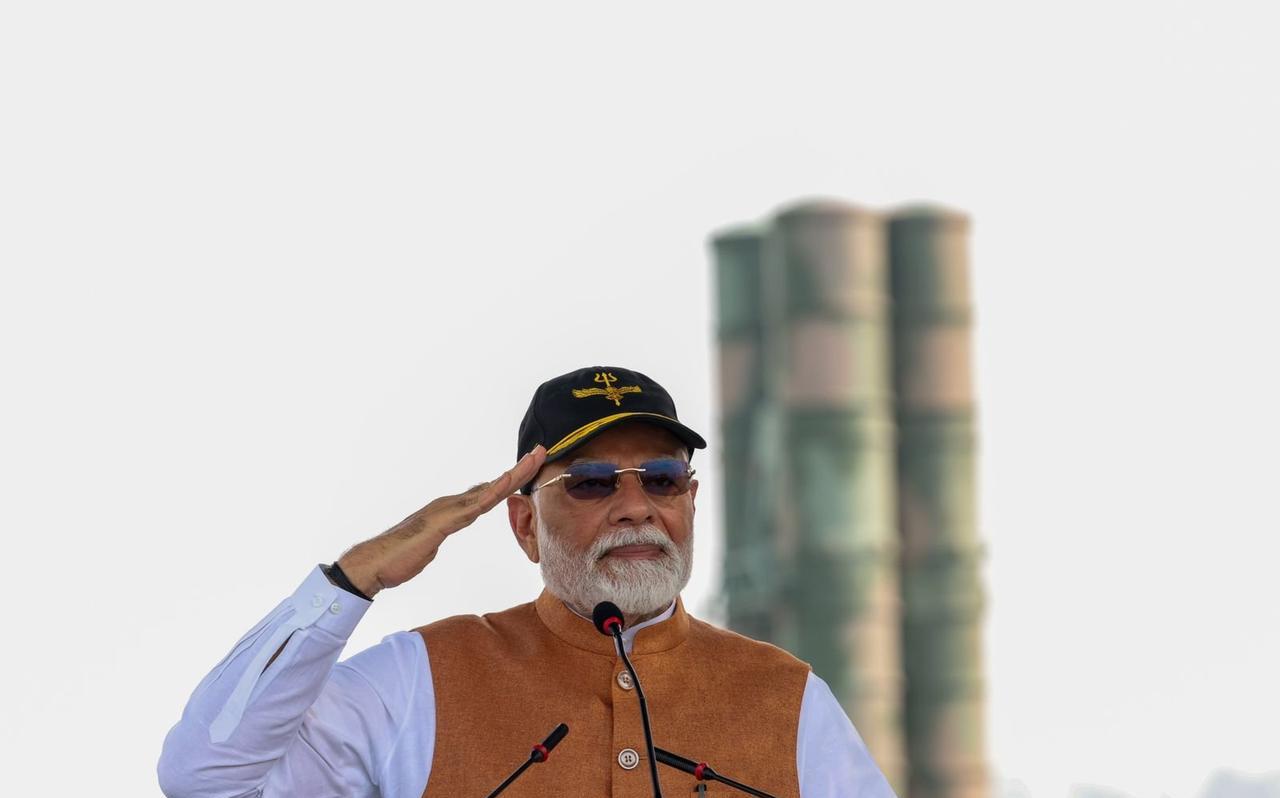

俄罗斯这次阅兵,可能让普京认清两个事实:第一是自己又被印度耍了,第二是几乎没西方国家愿去莫斯科,相比之下中方早已确认出席! 莫迪政府在阅兵前的一系列操作堪称教科书级别的外交"耍滑头"。原本被俄方视为"关键嘉宾"之一的印度总理莫迪,先是以"国内事务繁忙"为由缺席,随后防长辛格也临时变卦,最终仅派出一名连印度民众都叫不出名字的国务部长"走个过场"。 这种连环爽约让俄方颜面扫地,俄媒毫不留情地批评这是"背信弃义的表演"。 更微妙的是,印度此举正值美印关系升温之际,就在莫迪宣布缺席的同时,G7峰会的邀请函悄然送达,美国频频施压要求印度减少与俄的能源合作。 俄方显然对此心知肚明,甚至暂停了部分军售合作以表达不满,外长拉夫罗夫罕见公开批评印度的卢比结算方案"毫无价值"。这场外交退场,本质上是印度在大国博弈中选择"脚踩两条船"的必然结果,但代价是俄印关系的信任根基出现了肉眼可见的裂痕。 与印度的"敷衍"相比,西方国家的态度更加决绝。除了塞尔维亚总统武契奇和斯洛伐克总理菲佐等少数"破冰者",英、法、德、日等传统西方大国的领导人全部缺席。这种"零存在感"的局面,与2005年小布什、希拉克等50余国领导人齐聚红场的盛况形成鲜明对比。 更具讽刺意味的是,美国虽未派官方代表,却悄悄安排退伍军人代表团"低调亮相",试图在示好与避免争议之间寻找平衡。这种矛盾心态折射出西方对俄战略的困境:既想孤立俄罗斯,又不愿彻底切断对话渠道。 相比之下,中国的高规格参与显得尤为亮眼。中方不仅派出105人组成的三军仪仗队,成为"最大规模外国军事代表团",还在阅兵前与俄方签署了涵盖能源、安全、数字经济等领域的20余份合作文件。 这种支持力度在俄乌冲突仍在持续的背景下尤为珍贵:西方制裁试图掐断俄罗斯的能源出口生命线时,中国市场的稳定需求成为俄方经济的"压舱石"。 更具战略意义的是,中俄联合声明中明确使用"双重遏制"描述美国政策,并对太空军事化等敏感议题发出强硬表态,这种"背靠背"的默契让西方试图分化中俄的企图再次落空。 这场阅兵最终成为一面棱镜,折射出国际格局的深层变迁。或许普京在检阅台上远眺时,心中既有对印度反复无常的懊恼,也有对西方傲慢的不屑,但更多的,可能是对中俄关系在风雨中愈发坚韧的感慨。 毕竟在这个充满不确定性的时代,能在红场的硝烟中站稳脚跟的,从来不是那些投机者,而是真正的战略盟友。 对此,你又有怎样的看法呢?欢迎评论区留言讨论。