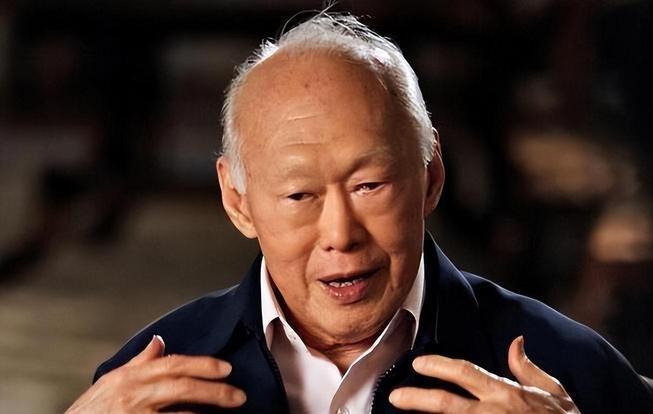

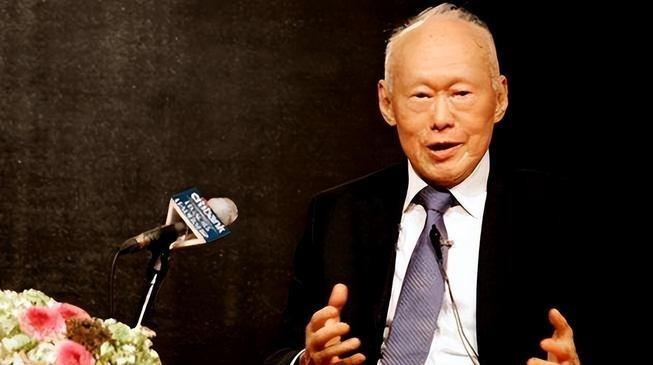

78年,邓小平放出口风要“惩罚”越南,为何只有新加坡总理深信? “邓先生,您说要看越南走多远——这个‘远’,是地理距离还是政治尺度?”1978年11月12日上午9时,新加坡总理府会客厅里,李光耀放下咖啡杯,镜片后的目光突然变得锐利。邓小平用食指轻点茶几,茶汤在青瓷杯里泛起细微涟漪:“总理先生,您这个问法,倒让我想起家乡的渔夫。”这段看似寻常的对话,在三个月后竟成为震动东南亚的政治预言。 当时国际社会普遍将邓小平的“打屁股”论调视为威慑性外交辞令。美国中央情报局在1979年1月的评估报告中写道:“中国在南海面临苏联舰队威胁,此时对越动武无异于自杀。”东京的战略研究所甚至制作了中苏军事力量对比图,用醒目的红色箭头标注着苏联在远东部署的43个机械化师。唯独新加坡总理办公室的绝密档案里,留存着李光耀亲笔批注:“注意:邓的警告从来都有后续动作。” 这种判断差异源自两位政治家对“威慑”本质的不同理解。经历过1965年被迫脱离马来西亚联邦的李光耀,比任何人都清楚“弱者的生存智慧”。他在回忆录里这样描述与邓小平的首次会面:“当邓用四川方言讲起‘打得一拳开,免得百拳来’时,我看到的不是虚张声势的政客,而是1938年带着游击队穿越太行山的指挥官。” 李光耀的政治嗅觉部分源于他的双重文化基因。这个祖籍广东大埔的客家后裔,既熟读《孙子兵法》中“上兵伐谋”的精髓,又深谙英国议会政治的博弈规则。1942年日军攻占新加坡时,19岁的他躲在橡胶园目睹了殖民体系的崩塌;1950年在剑桥攻读法律时,又在《泰晤士报》上跟踪报道朝鲜战场的瞬息万变。这种跨越东西方的生存经验,让他比纯粹西方培养的政客更能读懂中国领导人的“战争语法”。 有意思的是,邓小平对越南问题的判断同样包含着多重维度。1978年12月7日中央军委扩大会议上,他用红蓝铅笔在地图上画出三条线:第一条是河内到谅山的公路网,第二条是苏联太平洋舰队的活动半径,第三条是用虚线标注的“同志加兄弟”时期援建铁路。“这些铁轨运过多少大米和枪支?现在倒成了对准我们的炮架子。”据说当时会场静得能听见总参谋长杨得志的怀表走动声。 李光耀之所以能穿透迷雾看清本质,还在于他对中南半岛地缘格局的切肤之痛。新加坡国立大学1976年的战略研究报告显示,越南在统一后的18个月里,驱逐了超过16万华侨,其中近3万人辗转逃至新加坡。这些难民带来的不只是安置压力,更让李光耀意识到“多米诺骨牌”效应的可怕——如果纵容越南控制柬埔寨,下一个动荡的可能是泰国,然后是马来西亚,最终新加坡将成为惊涛骇浪中的孤舟。 不得不提的是,邓小平访新期间展现的细节让李光耀坚定了判断。据当时的新加坡外交秘书回忆,邓小平在参观裕廊工业区时,特意让车队在新建的集装箱码头多绕了两圈。当得知新加坡港年吞吐量已突破3000万吨时,他转头对随行的谷牧说:“看看人家,巴掌大的地方搞得比我们十个港口都强。”这种对现代化建设近乎偏执的关注,与某些西方政要走马观花的考察形成鲜明对比。 1979年2月17日凌晨,当许世友指挥的东线兵团突破同登防线时,正在参加英联邦首脑会议的李光耀接到了加密电报。他放下刀叉对身旁的澳大利亚总理弗雷泽说:“记得我上次提起的渔夫比喻吗?现在该收网了。”三周后,解放军撤回境内,但河内至谅山的战略通道已成焦土。新加坡《海峡时报》的战场照片显示,被摧毁的苏制T-62坦克残骸上,还能辨认出中国当年援助的编号钢印。 历史往往在细节中显露真相。1990年中新建交谈判时,李光耀特意向中方代表提起1978年那个清晨的对话:“邓先生当年没有直接回答我的问题,但他茶杯里的涟漪已经说明了一切。”这种超越语言的政治默契,或许正是小国在大国博弈中存续的关键——既要看懂桌面上的牌局,更要嗅出硝烟未来的方向。