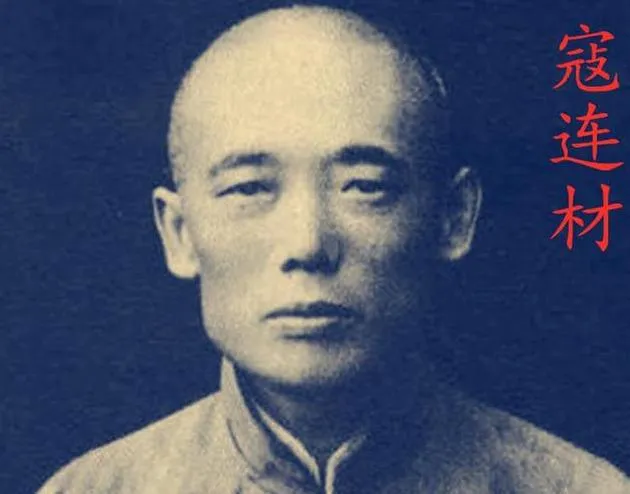

1896年,慈禧身边的小太监寇连材因得罪了慈禧,被判处死刑。然而,在押往北京菜市口刑场的时候,寇连材面色平静地整整衣领,对着皇宫拜了九拜,又向家乡的父母叩了3个响头,然后大声说道:此生无憾,如此足矣!来吧! 当寇连材被斩的消息传到了宫里,光绪皇帝痛哭流涕,一连好几天都没有吃饭。 寇连材作为一个太监,何德何能让光绪帝为之伤心呢?这还要从他的经历说起。 1868年,寇连材生于直隶昌平州,原名寇成元,连材是他进宫后改的名字。 寇连材从小就读了很多书,他不仅读了经史子集,还通过在城里做事的亲友,借阅了洋务派和维新派所写的书籍报章。

再加上对帝党之争和列强侵略都有所耳闻,拥有爱国之心的寇连材深感清政府的腐败无能,国家积弱积贫,势有亡国之患。

可是作为一介平民,他又怎么能改变现状呢。

那个时候时兴早婚,寇连材15岁就与邻村的姑娘结婚了,生了两个儿子一个女儿。

本来寇连材以为下半生就这样守着老婆孩子过日子,可是在他23岁那年,寇连材的父亲因为招惹了仇人被诬通匪,几乎被罚了个倾家荡产,之后不久父亲便一命呜呼了。

国仇家恨一起来,寇连材心一横,就自己净了身,为的是进宫“陪龙伴驾”,直接参预最高统治层的政治。

因为那个时候,皇帝或太后要派太监了解宫外的动向和王公大臣的秘事,王公大臣要向太监打听皇帝或太后的心思,无形中太监成了他们之间的桥梁,不但“言国事”,甚至代皇帝、太后出谋划策了。

后来寇连材修养好之后,在钱庄管事姐夫的引荐下,认识了宫里的王太监。

寇连材一表人才,谈吐文雅,而且写得一手好字,王太监很是喜欢他,于是他就让寇连材把姓名、年龄、来路写清楚,交给他带进宫去。

寇连材进宫后,内务府还没有安排好候选日期,暂且叫他在东夹道打杂儿。不久,他被慈禧发现了,当即留在身边,做梳头房太监。

寇连材聪明能干与精细谨慎,深得慈禧的喜爱与信任。久而久之,寇连材就被慈禧视为心腹,还戴上了首领太监才能享受的七品顶戴。

后来慈禧派寇连材去监视光绪帝,在这个过程中,他也慢慢了解了慈禧和光绪帝之间微妙的关系,而且他对光绪帝宗勤政为民、忧国忧民的言行所感动。

于是他有了支持德宗希望维新变法、图强求富、救民于水火的想法。

所以,他不仅没有把光绪的言行密报给慈禧,反而常将她的人事安排告诉给了光绪帝。不久他就赢得了光绪的信任,而且他还对光绪表达了“士为知己者死”的信念。

后来经过甲午战争,《马关条约》之后,慈禧则凭借根深蒂固的势力网不遗余力地给光绪的新政拆台。

1896年农历的一天,寇连材从光绪那里来见慈禧,流涕进谏说:“国家危难到了这个地步,老佛爷即便不为国家社稷着想,也要为自己的后日着想,怎么能只图眼前快乐啊!”

慈禧以为寇连材得了精神病,怒斥一顿,把他赶出门外。

寇连材见太后不听其谏言,遂抱定拼死上书的决心。他先请了五天的假,出宫与家人诀别,并把他在宫中的一本日记带了出来交予弟弟保存。身后事安排妥当后,寇连材返回宫中,把自己的积蓄分给小太监们。

万事俱备,只欠东风。

1896年3月18日,寇连材公然违背“太监不得干政”的祖制,给西太后呈上了一道针砭时弊的奏折。

不过,慈禧看到错字连篇的生死谏却哭笑不得,直接扔进了垃圾桶。

慈禧太后觉得寇连材一定受了别人的指使才做出这样大逆不道的事情的,于是她要审问寇连材,抓出幕后指使。

可是寇连材死不承认背后有人指使,坦承上奏折这件事是他一人做事一人当,而且他还能一字不落地背出奏折上的内容。

慈禧无奈,只好煞有介事地搬出家规威胁他:“本朝成例,‘内监言国事者斩’,你知道不知道?”

寇连材说道:“家规早已被你破坏得不成样子了,国家的大好河山被你破坏得不成样子了。而今我参加变法维新,就是以身许国,不怕抛头颅,洒热血!”

慈禧大怒,当即即命内务府把寇连材关押起来,十七日指令移交刑部处斩。

临刑之前,寇连材神色淡定。他掸了掸衣服,正了正襟领,望着皇宫的方向连拜了九拜,回头对刽子手说:“如此足以千古了。”

寇连材的“死谏”,是值得令人尊敬的,无疑让人对太监这个群体的标签有了改观。

位卑未敢忘忧国,虽然他的死没有改变中国历史走向,他的光辉事迹却在京城里传开了,民众纷纷被他的爱国忧民、舍生取义所感动,甚至被称呼为“英雄”。

评论列表