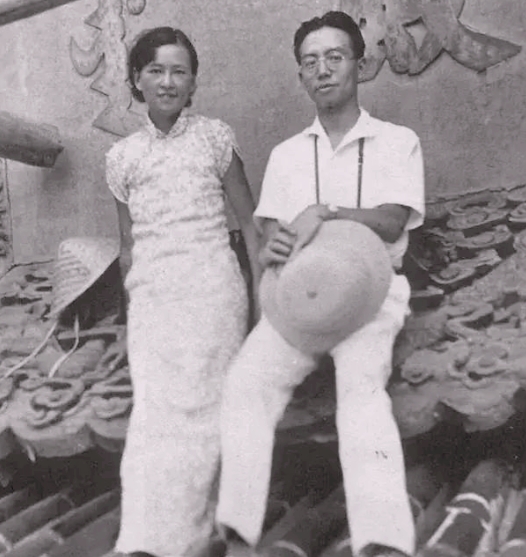

杨澜去参观梁思成纪念馆,她看到一张林徽因踩着房梁的照片,她问梁从诫:“你母亲穿着旗袍,是怎么爬到这么高的房梁上去的?”梁从诫说:“这是梁家机密,不可泄露。” 在20世纪30年代的中国,林徽因不仅以其诗意的才华和曼妙的风采著称,还以其在建筑和考古领域的非凡贡献而备受尊敬。林徽因和梁思成,这对文化与建筑领域的夫妻档,留下了许多关于古建筑保护和研究的珍贵资料。他们的生活与工作,围绕着对中国古建筑的热爱与保护,以及对历史的尊重而展开。 在那个微风拂面的春日,阳光洒满了河北正定县的开元寺。古刹的庭院中,苍松翠柏间闪烁着斑驳的光影,一群穿梭其间的研究员们的脚步声与偶尔传来的鸟鸣相互呼应,营造出一种难得的宁静与和谐。在这里,林徽因和梁思成正带领他们的团队进行一项重要的建筑调查。 林徽因站在寺庙的一侧,她的目光在精细的石雕和岁月蚀刻的木结构间游移。她穿着一件制作精美的旗袍,淡雅的色彩与她温婉的气质相得益彰。尽管这样的装扮不便于攀爬和行走,但她似乎毫不在意,每一个动作都流露出非凡的韵律与自信。 团队成员们分散在各处,有的在仔细记录着测量数据,有的在用相机捕捉每一个独特的角落。梁思成则正忙着检查一段疑似有结构隐患的老旧横梁。他担心这些年久失修的横梁可能不堪重负,但又对其历史价值充满敬畏,不愿轻易动用现代的修复方法。 此时的林徽因已经决定亲自上梁进行检查。她知道自己比其他团队成员更轻,对于可能不稳固的木梁来说,这无疑是一个更安全的选择。她轻巧地将旗袍下摆挽起,露出细长的腿部,脚下的高跟鞋虽然优雅,却不适合此地的泥土路面,她小心翼翼地走向放置在墙角的长梯。 林徽因开始缓缓爬上梯子,她的动作稳健而谨慎。梁思成在下面紧张地注视着,不时提醒她注意安全。当她终于爬到梯子顶端,轻轻地踏上了横梁,她轻轻松了一口气。从这个角度,整个寺庙的全貌尽收眼底,更不用说那些只有从高处才能看到的细节——年代久远的雕刻,以及风化的痕迹都清晰可见。 林徽因开始仔细检查横梁的每一寸。她的双手触摸着木质的纹理,感受着岁月留下的痕迹。她用小刷子和放大镜检查可能的裂纹和腐蚀,确保记录下每一个重要的发现。她的动作虽然缓慢,但每一个细节都被精确记录,每一个可能的问题都被她一一标注。 就在林徽因忙碌时,梁思成抓起相机,记录下这一刻。相机的快门声与周围的静谧形成鲜明对比,似乎为这一刻的重要性作了标记。这些照片后来不仅成为了研究资料,也见证了林徽因对于建筑考古的热情与专业。 随着日落的光芒逐渐黯淡,林徽因从开元寺的横梁上缓缓下降。她的双手紧握梯子,每一步都显得格外谨慎。在她的旗袍裙摆轻轻摇曳中,一天的劳累仿佛随风而去。回到梁思成的身边时,尽管她满身尘埃,脸上却带着不可遏制的兴奋与满足感。 她深知,今天的工作远超一次普通的考察——她们的发现将为理解中国古建筑的结构与美学提供新的视角。林徽因望向周围那些千年的墙壁和梁柱,她的心中充满了对这份事业的敬畏与热爱。 此次考察,林徽因不仅亲自攀爬横梁,还发现了一些关键的结构问题,这些都将为后续的修复工作提供重要依据。她和梁思成彼此对视一笑,共享成功的喜悦。梁思成则拿出笔记本,记录下林徽因口述的每一处发现,确保这些宝贵的数据不会遗失。 随着天色渐暗,他们收拾好工具,慢慢走出寺庙。林徽因的步伐虽然疲惫,但她的眼神依然坚定。她对梁思成说,她相信,每一次的努力都是对未来的投资,每一次的发现都让历史的长河更添波澜。 晚上,林徽因和梁思成坐在旅馆的小阳台上,望着远方山峦的轮廓,在暮色中逐渐模糊。他们讨论着今天的发现,规划着明天的行程。这样的夜晚,他们经常会有,每一次都是对过去的回顾和对未来的憧憬。 林徽因的生平,充满了不平凡的色彩。她不仅是一位才华横溢的女诗人,还是一位对中国古建筑保护有着深远影响的建筑师。她的工作,尤其是在性别角色传统受限的时代里,打破了常规,为女性在专业领域中的作用树立了典范。无数次,她在公众面前展示了女性的坚韧和智慧,改变了社会对女性的传统看法。 林徽因的去世是文化界的一大损失,她留给世界的不仅是她的诗歌和建筑设计,更重要的是她对生活的热爱和对工作的无限热情。梁思成在她去世后,尽管身边缺少了她的陪伴,但他继续他们共同的梦想,维护和修复了更多的古建筑。他知道,林徽因的精神和她的智慧将继续在他的工作中生生不息。 每次梁思成回到他们曾共同工作过的古建筑现场,总能感受到林徽因的存在。每一块石头,每一根木梁都似乎在诉说着她的故事,她的笑声似乎仍在风中回荡。尽管她已经离开人世多年,但她对建筑的热爱和对生活的执着,仍旧激励着后来的建筑师们。