1957年,陕西的农民殷思义,从屋里拿了一个新“鸡食盆”,用来喂鸡,但几分钟后,他发现了一件古怪的事:以往鸡吃食时,你争我抢,但今天,所有的鸡都小心翼翼,避开盆子,有的还倒退了几步!

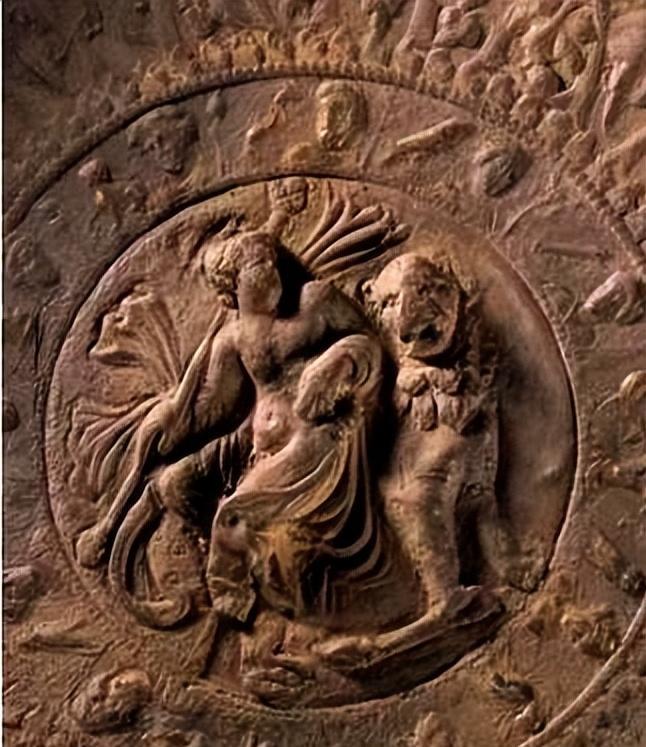

在1957年的一个清晨,陕西华县的农田边缘,殷思义正忙着喂养他的鸡群。那天,他决定换一个新的鸡食盆,一个几年前偶然捡到的陶罐。这个陶罐外形奇特,酷似一只张开血盆大口、双爪如钩的肥硕大老鹰。在殷思义看来,这不过是个能装下更多鸡食的实用之物,便没多加思考地开始使用它。

然而,当殷思义满怀期待地将满满一盆鸡食倒进这个陶罐,准备召唤他的鸡群时,一切都变了。以往总是争先恐后、挤成一团抢食的鸡群,今天却异常地犹豫不前。它们围着食盆转了几圈,似乎在用各种姿态表达着恐惧和不安,最终选择了退缩,甚至有几只鸡吓得倒退几步,拼命地扑腾翅膀逃离。

殷思义站在那里,满心的疑惑。他走近观察,这才发现问题所在:这个新换的鸡食盆并非普通器物,它的造型过于逼真,那双锐利的鹰爪和张开的血盆大口对这些胆小的鸡来说无疑是极大的威胁。殷思义此刻才意识到,自己无意中将一件看似普通的陶罐,变成了鸡群眼中的天敌。

回想起那个挖到这只陶罐的日子,殷思义还记得那一声清脆的响声,当时他以为只是碰到了一块较大的石头。谁知掸去泥土一看,竟是这样一只造型独特的陶罐。他当时并未对此物给予过多的注意,只是觉得形状奇特,便随意地将它带回家中,放在了一个不起眼的角落。

随着时间的推移,这只陶罐不知不觉成为了殷思义家中的一部分,尽管它初来乍到时也曾引起鸡群的一番骚动,但渐渐地,鸡群似乎也接受了这位不速之客,不再对它表现出过多的恐惧。

1958年的春季,华县的气候温和宜人,正是农作物生长的大好时节。在这样一个普通的日子里,一场全国性的文物普查活动正如火如荼地进行着。文物管理部门的工作人员,带着对历史的敬畏和对文化遗产的执着,深入到各个乡村,挨家挨户地进行普查。

在这次活动中,殷思义的家成为了工作人员的一站。他们来到殷家时,首先被院子里那群忙碌的鸡吸引。随后,他们的目光落在了一个不起眼的角落——一个被用作鸡食盆的陶罐上。

这只陶罐表面因长期使用而略显磨损,但其独特的造型依然吸引了工作人员的注意。它不同于常见的圆润陶罐,其形状酷似一只展翅欲飞的大老鹰,每一个细节都刻画得惟妙惟肖。工作人员立即意识到,这可能不是一个普通的生活用品,而是一件失落的文物。

随即,他们联系了当地的文物专家,希望能对这只陶罐进行更详细的鉴定。专家们很快赶到了殷思义家中,对这只陶罐进行了初步的检查。

专家们首先对陶罐的外观进行了仔细的观察,他们发现虽然表面有些磨损,但陶罐上精细的纹饰和雕塑仍然清晰可辨。通过对陶罐造型的分析,专家们推测它可能源自某个古代文化时期,具有一定的历史价值。

接下来,专家们利用放大镜和其他专业工具,对陶罐的材质和制作工艺进行了深入的研究。他们发现陶罐的泥质细腻,制作工艺精湛,这些特点都表明它是由经验丰富的工匠手工制作的。专家们还发现了一些特殊的痕迹,这些痕迹暗示着这只陶罐可能曾经用于某种重要的仪式或活动中。

在进行了一系列的检查和讨论后,专家们一致认为,殷思义家中的这只陶罐不仅是一件具有一定艺术价值的陶艺作品,更可能是一件重要的文物,对研究当地的历史文化具有重要的意义。

面对这样的发现,文物管理部门的工作人员向殷思义详细解释了这只陶罐的潜在价值,并建议他将其上交给国家进行保护和研究。殷思义听完专家们的解释后,虽然有些不舍,但他深知这只陶罐的重要性,最终同意将它上交。

随着这只陶罐被送往文物保护机构,殷思义的日常生活恢复了往日的宁静。然而,那段意外的经历却在村里引起了不小的轰动。村民们对于殷家院子里那只曾经被鸡群围绕的“陶鹰”议论纷纷,而殷思义也因此成了村里的小名人。

记得初次发现这只陶鹰时,殷思义曾拿到村里请教。当时的村长,一个年迈的老人,凭借着自己丰富的经验和对乡土文化的深刻理解,一眼就看出了陶鹰的特别之处。他告诉殷思义,这不仅仅是一只普通的陶器,而是一只凶猛强壮的老鹰的形象。尽管如此,当时的殷思义并未对这陶鹰给予过多的重视,仅仅是将它作为一个装饰品,摆放在了自家的橱窗边上。

时光流逝,随着这次文物普查的深入,那只普通的“鸡食盆”逐渐显露出其非凡的价值。专家们对陶鹰进行了细致的研究,发现其造型、纹饰乃至釉色都具有极高的艺术和历史价值,这进一步证实了它可能来源于某个古代文明的猜想。

在那之后,殷思义时常回想起当初的那一幕。他感慨万千,如果不是当年偶然挖出这只陶器带回家,甚至还用它来喂鸡,这件国宝可能早就随着时间的流逝而消失在历史的尘埃中。更让他庆幸的是,尽管自己对这只陶鹰的价值一无所知,却也没有糟蹋它,反而意外地为它的重见天日提供了机会。