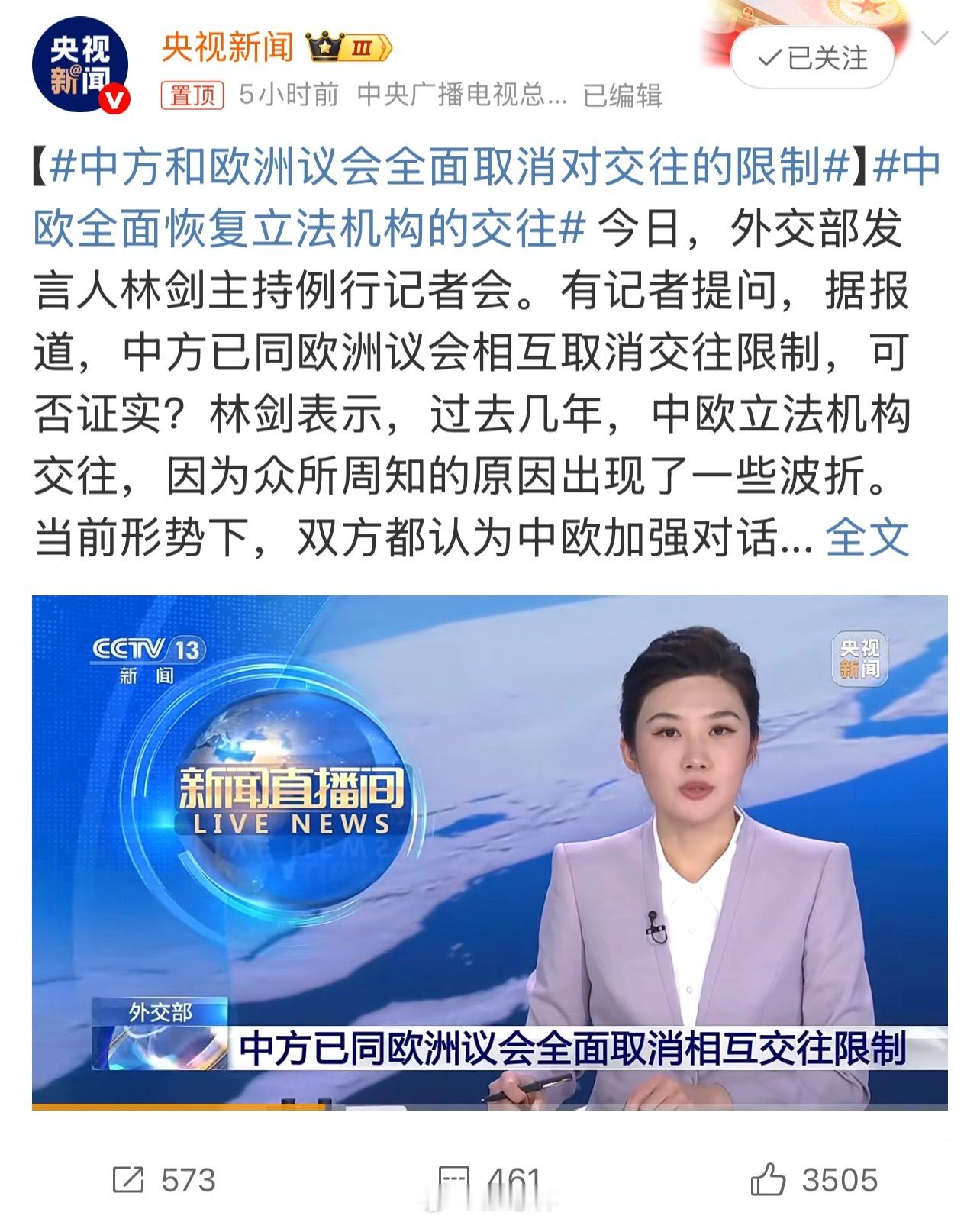

中方和欧洲议会全面取消对交往的限制热点解读 【中欧立法机构“破冰”:开启合作共赢新篇章】2025年5月6日,中国与欧洲议会同步宣布全面取消对相互交往的限制,为中欧关系注入了强劲动能。在中欧建交50周年的特殊节点,这一“破冰”之举不仅标志着双方跨越意识形态分歧的勇气,更彰显了在全球化逆流中坚守多边主义的战略智慧。

一、破局之路:从对立到对话的战略转身

回顾过往,中欧立法机构交往曾因价值观分歧陷入长达四年的停滞。2021年欧盟以所谓“人权问题”对华制裁,导致双方对话机制戛然而止。然而,国际格局的深刻变革促使双方重新审视合作价值:美国单边主义加剧全球产业链动荡,俄乌冲突引发的能源危机暴露欧洲战略脆弱性,而中国则面临外部技术封锁与市场脱钩压力。在此背景下,中欧选择以务实姿态重建互信,正如欧洲议会公告所言,解除限制是“中欧关系重大转折”。

这一转变背后是中欧对共同利益的深度认同。作为全球最大发展中国家和最大发达国家集团,中欧经济总量占世界三分之一,贸易量占全球四分之一。2024年中欧贸易额达7858亿美元,双向投资存量突破2600亿美元,这种“你中有我、我中有你”的经济共生关系,成为双方超越意识形态差异的根本动力。

二、合作新局:多维赋能中欧关系升级

立法机构交往的全面恢复,将为中欧合作开辟广阔空间:

政治互信重塑:欧洲议会取消限制被视作对华政策“软化”信号,反映欧盟内部务实派力量上升。在跨大西洋关系紧张的背景下,欧盟亟需通过强化对华合作增强战略自主性。这种战略选择不仅有助于平衡美国压力,更将推动中欧在全球治理中形成“稳定锚”。

经贸合作深化:双方计划以绿色能源、数字经济为突破口,加速《中欧投资协定》谈判。这将为欧洲企业进入中国市场提供更多机会,同时助力中国企业投资欧洲。例如,在电动汽车领域,中国品牌在欧洲市场份额已从2021年的4%提升至2023年的8%,技术互补性将进一步释放合作潜力。

全球治理协同:从联合反对单边关税到人工智能伦理立法,中欧在多边主义框架下的协同空间广阔。双方计划在WTO改革、气候变化等领域加强政策对接,共同应对供应链安全等全球挑战。这种“南北合作”模式,将为动荡中的世界注入稳定性。

三、未来展望:构建可持续合作范式

面对复杂多变的国际环境,中欧需着力构建三大机制:

常态化对话平台:重启立法机构定期交流,推动专门委员会对口合作。例如,可借鉴第二届中欧科技管理人员交流计划经验,建立跨领域专家工作组,深化政策协调。

务实项目落地:以绿色转型、数字基建为抓手,实施一批标志性合作项目。如中欧电子材料联合实验室的成立,为技术研发与产业应用搭建桥梁。

风险管控框架:建立敏感议题沟通渠道,妥善处理人权、地缘分歧。正如外交部发言人林剑所言,合作需以“相互尊重”为前提,反对将经贸问题政治化。

四、世界意义:超越意识形态的文明对话

中欧立法机构“破冰”具有深远全球影响。在单边主义抬头、阵营对抗加剧的当下,双方选择以对话替代对抗,为国际关系提供了“第三种选择”。这种基于共同利益的合作模式,既不同于冷战时期的意识形态联盟,也区别于零和博弈的霸权逻辑,而是展现了不同文明相互尊重、互利共赢的可能性。

正如欧盟委员会主席冯德莱恩所言:“中欧合作是全球稳定的关键”。当东方的治理智慧与欧洲的实践经验深度交融,必将激发出推动人类文明进步的新动能。这既是对单边主义的超越,也是对多边合作范式的创新探索。

站在新的历史起点,中欧关系迎来“黄金发展期”。只要双方秉持建交初心,坚持伙伴定位,中欧完全可以成为全球治理的“双引擎”,共同书写人类命运共同体的新篇章。这不仅是中欧之福,更是世界之幸。