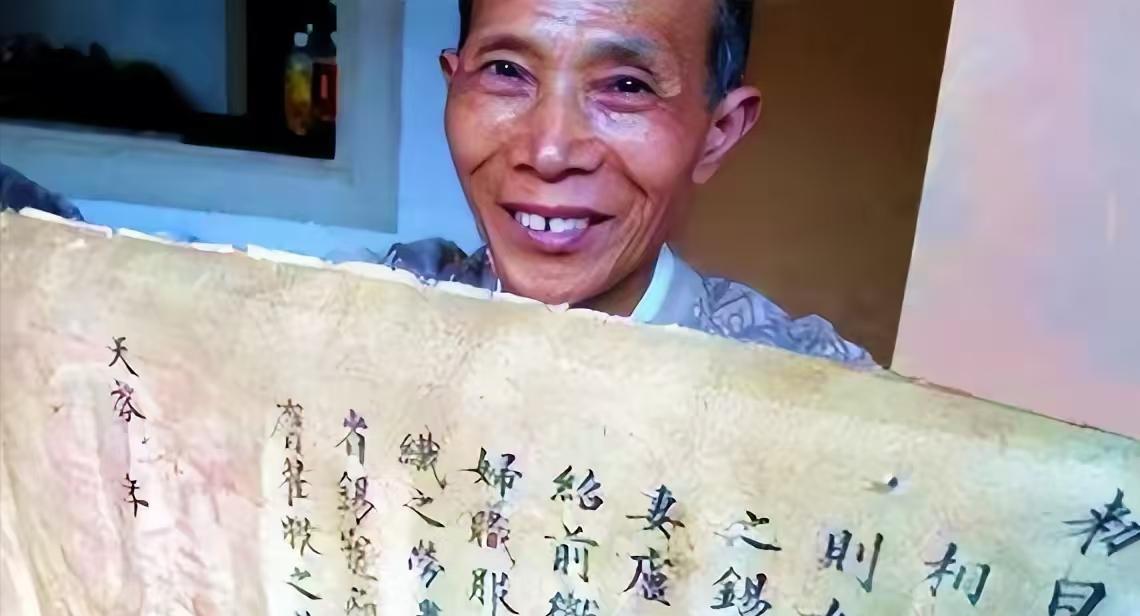

1965年,陕西宝鸡的某个专家去废品站逛游,忽然瞧见一个正要被丢到熔炉里融掉的青铜器,专家赶忙拦下,却见那青铜之上布满饕餮纹路,还刻了个“中国”两字! 1975年春,上海博物馆馆长马承源正在检查即将送往日本展出的文物。当他来到被命名为"饕餮铜尊"的西周青铜器前,专业直觉告诉他,这样一件体量不小的青铜尊,内部很可能藏有铭文。他伸手探入尊内,指尖传来细微的凹凸感——果然有字!随后,专家们对青铜器内壁进行了仔细拓印,竟清晰地呈现出122个字的铭文。铭文讲述了周成王继承父亲周武王遗志,营建洛阳新都的历史,其中"宅兹中国"四字震惊了在场所有人。这是迄今考古发现"中国"一词最早的文字记录,远比人们过去认为的《诗经》要早得多。 此刻的马承源或许不会想到,这件珍贵国宝十年前曾险些成为一堆融化的铜水。 时光倒回1965年8月的一个普通日子,宝鸡市博物馆干部佟太放像往常一样去废品收购站寻访可能的文物线索。当时正值全国大炼钢铁运动,不少青铜文物被当作废铜送进熔炉。就在他准备离开时,一个角落里的青铜器吸引了他的目光。他走近查看,发现这件造型凝重、纹饰精美的青铜器通体布满严谨而富有变化的花纹,其中最引人注目的是浮雕上的"饕餮纹"。 佟太放立即向馆长吴增昆报告了这一发现。吴馆长带着保管部主任王永光赶到废品收购站,三人仔细检查后一致认为这是一件珍贵文物,随即以30元的价格将它买下带回博物馆。就这样,一件稀世珍宝从熔炉边缘被挽救了回来。 究竟这件青铜器是如何流落到废品站的呢?再往前追溯两年,1963年,陕西宝鸡的农民陈堆在自家后院干活时,锄头突然碰到了坚硬的物体。他挖出来一看,是个被锈蚀得几乎认不出原貌的"黑疙瘩"。陈堆拿着这个"破铜罐"询问村里懂行的人,却无人识得其价值。最终,他扛着这件重物走了十几里山路,将其以30元卖给了镇上的废品收购站。 2022年北京冬奥会开幕式上,一座造型独特的火种台吸引了全球目光。这座由雪花形状组成的火种台设计灵感竟来自一件距今3000多年的青铜器——何尊。当火种点燃的那一刻,何尊上那四个小小的文字"宅兹中国"仿佛穿越时空,传递着华夏文明的永恒印记。 何尊被确认为西周早期的青铜酒器后,其上的铭文彻底改变了人们对"中国"一词起源的认知。铭文中"宅兹中国,自兹乂民"的记载,将"中国"一词的书面出现时间推前到了公元前11世纪西周早期成王时代,远早于此前人们认为的《诗经》记载。然而,值得注意的是,当时的"中国"与现在的含义并不相同。在西周时期,"中国"特指以洛阳盆地为中心的中原地区,是一个地理概念,意为"国中"——古代王朝的中央区域,是君主能够直接控制的王畿之地。 随着时间的推移,"中国"概念逐渐发生演变。到了战国时期,孟子在《梁惠王》中提到"欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷",此时的"中国"已经从单纯的地理概念扩展为华夏文明的代称。这一概念的演变显示出华夏民族对自身文化认同的不断强化。 何尊上的饕餮纹也是一个引人注目的历史细节。与商朝青铜器上凶猛狰狞的饕餮纹相比,何尊上的兽面纹显得更加内敛克制,这种变化反映了从商到周的礼制文化变革,象征着周人"以礼代巫"的政治理念。 历史的车轮转动到明朝,"中国"一词首次在对外官方文件中作为自称出现。朱元璋赐给日本的国书中写道:"朕本中国之旧家,耻前王辱,兴师振旅,扫荡胡番。"到了清朝,1689年与俄国签订的《尼布楚条约》更是第一次以国际条约的形式将"中国"作为主权国家的专称。而1912年中华民国成立后,孙中山将"中华民国"的国号简称为"中国",使这一名称以现代国家概念正式广泛使用。1949年新中国成立后,这一简称继续沿用至今。