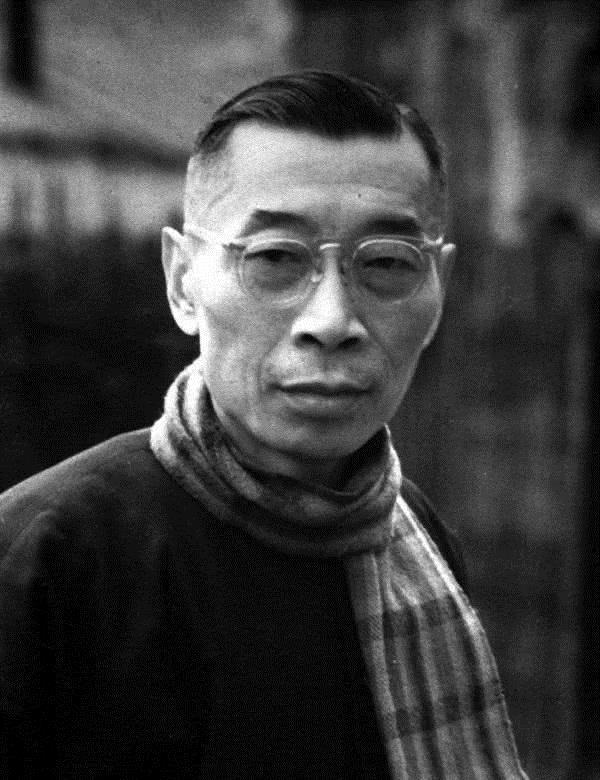

1966年,朱梅馥为傅雷准备好温水,等他服下剧毒药物后,她又帮傅雷摆正仪容,然后撕下床单做成绳索,挂在卧室的钢窗上。怕打扰别人,她在凳子下垫了棉胎,最后深情望一眼丈夫,也随他去了另外一个世界。 傅雷,中国著名的翻译家和音乐评论家,其一生充满波折。1960年代初,文化大革命的浪潮席卷而来,傅雷因其翻译和评论西方音乐和文学作品而遭到批斗。他的夫人朱梅馥,同样是一位深受其爱的妻子,二人共同经历了文革中的种种苦难。 傅雷生前教导子女,要保持警惕,和气待人,不要轻易批评他人,恰恰是这样的教诲最终成为他的遗言。傅雷的生活在绝望中逐渐被压垮,而他选择用死亡来保持自己的尊严,这一决定也牵动了朱梅馥的命运。 1966年的夏末,朱梅馥站在窗边,望着外面的街道。街道上空荡无人,夜风带着凉意穿过半开的窗户,吹拂进那间充满沉重气氛的房间。屋内的灯光昏黄,落在傅雷疲惫的脸上,投下深深的影子。 朱梅馥轻手轻脚地走到厨房,取来一大杯温水。水面上泛着轻轻的热气,她双手捧着杯子,小心翼翼地走回卧室。房间里的空气仿佛凝固,每一步声音都异常清晰。 她将温水放在木制的床头柜上,静静地站在床边。傅雷坐在床上,面色苍白如纸,他的双手微微颤抖地接过温水,杯子轻轻碰触到嘴边的声音在寂静的房间中异常突兀。他的动作僵硬,似乎每一个小动作都需要极大的努力。 朱梅馥转过身,不忍直视。她走向窗边,拉开了床单,开始缓慢而有节奏地撕裂它,声音在夜深人静的房间里显得分外响亮。她的手法熟练,很快就将床单撕成了粗糙的绳索。她沿着窗框缠绕,反复打结,确保结实。 然后,她又走回床边,看到傅雷已将温水中的药物一饮而尽。他的表情显得更加沉重,目光呆滞地看着前方。朱梅馥轻轻地整理他的衣领,仿佛在为他穿上一件崭新的外套。她的动作温柔而缓慢,每一个细节都显得格外仔细。 完成这一切后,她搬来一张凳子,放在自制的绳索下方。然后,她在凳子的四脚下垫上棉胎,以防止凳子移动时发出声响。她深吸一口气,站上凳子,调整了一下绳索的位置。 夜深了,整个世界都沉浸在一片寂静中。朱梅馥站在凳子上,回头望了望傅雷,他的面容在昏暗的灯光下显得格外宁静。面对即将到来的永别,她的眼中泛起了一层不易察觉的湿润。她深情地看了他最后一眼,然后闭上眼睛,缓缓地,她的身体随着绳索一同离开了这个世界。 房间内,时间似乎静止了。绳索微微摇晃,发出细微的吱吱声。朱梅馥的身影在灯光下拉长,与傅雷平静的面庞形成鲜明对比。这一刻,两个曾经充满才华和情感的生命,终结于自己曾经共同筑造的爱巢之中。 窗外的月光透过薄薄的云层,洒在这对夫妻冰冷的遗体上,银白的光芒与屋内昏黄的灯光交织,营造出一种超现实的美感。这一幕,如同一副悲伤的画卷,静静地诉说着两个灵魂的最终归宿。 自杀后,傅雷夫妇的遗体在家中被发现,这一事件震动了当时的社会。消息传出,立即引起了广泛的关注和讨论。人们对于这对知识分子的悲剧命运感到震惊与同情,同时也对那个动荡时代的极端政治感到愤怒和无奈。 傅雷的遗产——他精湛的翻译作品和深刻的音乐评论,与他们的悲惨结局一起,成为了文化大革命期间知识分子遭受迫害的象征。傅雷的书籍在他的逝后被重新发掘,他对文学和音乐的贡献被广泛传颂,他的名字与他的命运一样,成为了讨论和回忆的焦点。 在海外的傅聪,当接到这一噩耗时,几乎无法相信这是真的。他悲痛欲绝,无法接受父母如此悲壮的结局。他知道,无论是身体上的折磨还是精神上的折磨,都已使得父母难以承受,他们选择了以这种方式保留自己的尊严和清白。 随着文化大革命的结束,傅雷的名誉得以恢复,他的作品和思想得到了新的评价和认可。然而,这段历史的伤痛仍旧深刻地刻印在那个时代人们的记忆中。人们通过傅雷夫妇的故事,反思了那个时代的极端主义和对知识分子的不公。 傅雷夫妇的牺牲,成为了反思文革暴行的一个重要案例。他们的故事被记录在多部文献和影视作品中,成为警示后人的历史教训。在后来的岁月里,无数的访谈、纪念活动和学术研讨会都在不断地回顾和讨论这段历史,试图从中汲取教训,避免类似的悲剧再次发生。