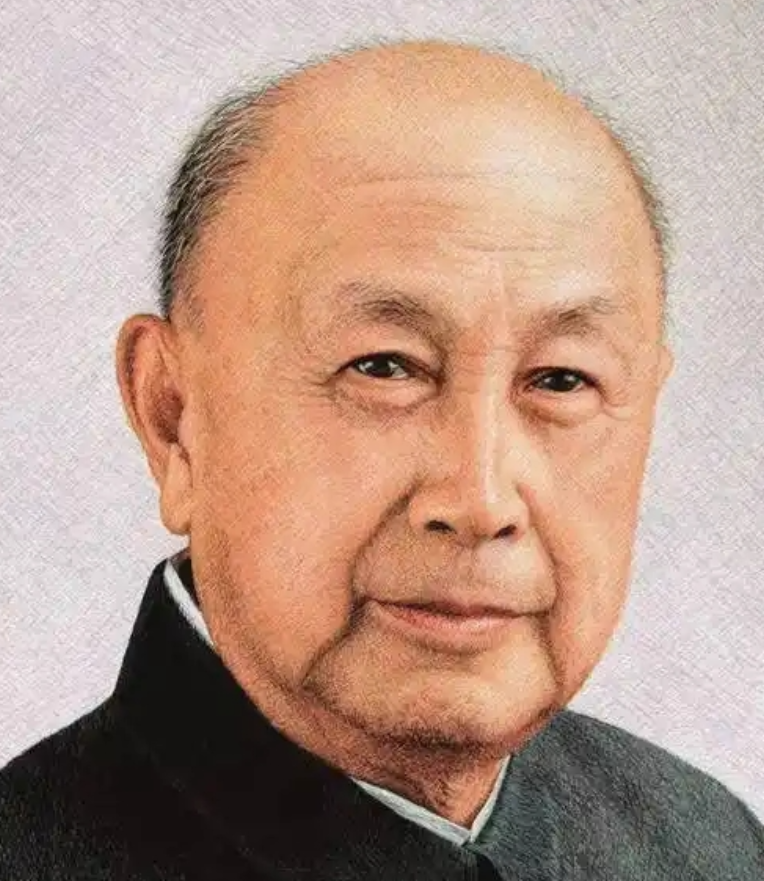

1964年,毛主席接见钱学森,并问道:“我们的导弹能打到夏威夷吗?”钱学森的回答让所有人震惊。钱学森说:“我们不仅能到,而且能打得更远。” 1964年,正值冷战高峰期,全球大国纷纷加速自己的军事科技发展。在这个时代背景下,钱学森作为中国航天科技的先驱,回国后便投身于中国的导弹和航天工程。此前,钱学森在美国加州理工学院取得了卓越成就,被誉为“火箭之父”之一。因政治原因,他被迫留在中国,此后,他的智慧和专业技能成为推动中国航天科技进步的重要力量。 1964年的北京,一个历史的转折点,在中南海的一间宽敞但朴素的会议室内,中国最高领导人毛泽东与国防和科技专家们围坐一起。房间内布置简单,墙上挂着几幅中国山水画,映衬出一种深沉的历史感。在这样一个载入历史的时刻,钱学森站在毛泽东的面前,两人之间的对话将关乎国家的未来。 毛泽东身着他标志性的中山装,面色严肃,语气坚定,他的目光穿过房间内烟雾缭绕的空气,直接投向钱学森。他的问题直截了当:“学森,以我们现有的技术,我们的导弹能打到夏威夷吗?”这个问题不仅是技术上的询问,更是对国家战略前景的探讨。 钱学森身穿整洁的工作服,他面前摆放着一些设计图纸和技术数据,表情严肃,眼神中透露着对科技和国家命运的深刻思考。他并没有立即回答,而是先调整了一下眼镜,然后低头查看了一下手中的资料,这是关于中国导弹技术发展的详细报告。 会议室内的其他人都屏息静气,等待着钱学森的回答。空气中似乎弥漫着一种紧张的气氛,所有人都意识到,这一刻的答复将是开创性的。钱学森抬起头,目光坚定地看向毛泽东,回答道:“主席,根据我们目前的技术积累和近期的突破,我们不仅能打到夏威夷,而且可以打得更远。” 这一回答在房间内引起了轻微的骚动,毛泽东的面容也露出了微微的笑意。他点了点头,表示认可,然后继续询问:“那么,你认为我们需要在哪些方面进一步加强,以确保技术的持续发展和战略目标的实现?” 钱学森则进一步解释了中国导弹项目的当前状态和未来的发展方向。他提到,尽管已经取得了一些关键技术的突破,如推进系统和导航技术的改进,但要确保长距离精确打击能力,还需要在材料科学、电子工程和燃料技术等多个领域进行大量的研究和试验。 讨论逐渐深入,钱学森和毛泽东以及在场的其他军事和科技顾问交流了许多具体的技术细节,包括提高导弹的飞行稳定性、增加载荷能力和优化发射序列。每一项技术的提升,都关系到导弹的射程和准确性,而这些都直接关联到国家的战略安全。 随着讨论的深入,毛泽东不时地插话,提出了几个关于战略部署和国际形势的问题,显示出他对国际政治格局的深刻洞察。钱学森则以其深厚的专业知识回应,确保技术发展与国家战略紧密结合。 会议最后,毛泽东总结了讨论的精神,强调了自主创新的重要性,并对钱学森及其团队表达了坚定的支持和期望。他的话语中流露出对未来的乐观与信心:“只要我们坚持不懈,我相信不久的将来,我们将完全掌握这些关键技术。” 随着会议的落幕,中南海的这间沉浸在历史与决策交织氛围中的会议室再次恢复了宁静。毛泽东和钱学森等中国顶尖的科学家和军事领导者们的对话,不仅铺就了中国导弹研究的新道路,更为国家的战略安全打下了坚不可摧的基础。这一技术的重大突破和深思熟虑的决策,终将使中国在国际舞台上赢得更多的尊重和话语权,从而确立其作为一个军事强国的地位。 钱学森的答案,虽然是对毛泽东的直接回应,却也成为了对外界对中国科技能力的一种坚定宣言。这位曾在美国学成归来的科学家,被困在国外多年后,带着对祖国深沉的热爱与忠诚,投身于中国航天和导弹技术的研发。从此,中国的命运和钱学森的个人历程紧密相连,共同书写了一段令人瞩目的历史。 在1964年,经过无数次的设计审核、技术试验和科学家们夜以继日的努力,中国成功发射了东风系列的第一枚导弹。这一成功的导弹发射,不仅是技术层面的突破,更是国家自豪感和国际地位提升的象征。随后,中国在1964年成功地进行了第一次原子弹爆炸试验,这一事件震惊了全世界,标志着中国已经加入了拥有核武器的国家行列。 紧接着,在1967年,中国又一次震惊世界,成功爆炸了更为强大的氢弹。这一连串的成功,从一个侧面反映了中国在钱学森的带领下,如何从一个技术落后的国家,逐步转变为一个拥有独立自主的现代化国防技术国家。 钱学森的一生,是一部充满科学奉献和爱国心的传奇。他不仅是中国航天科技的奠基人之一,更是无数中国科学家的楷模。直到2009年去世,他都被视为国家的宝贵财富和民族的骄傲。