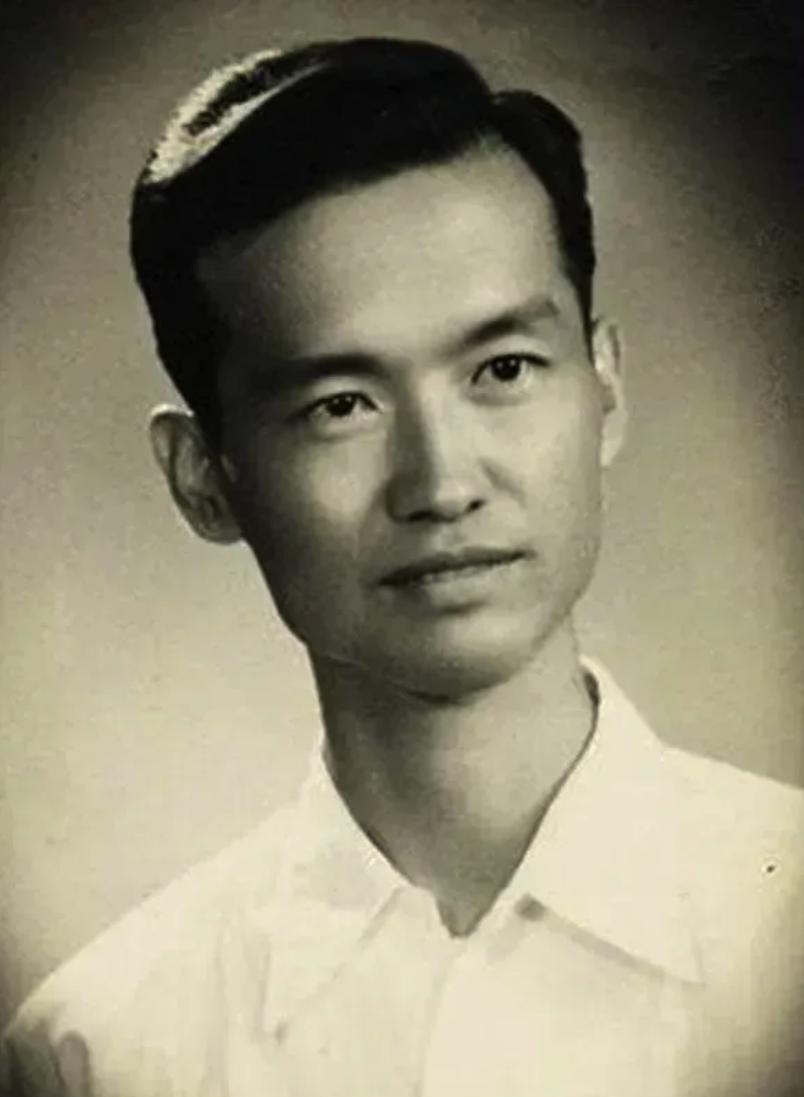

1943年,朱德元帅的17岁的女儿,被抓到了德国纳粹营。在纳粹营她受到非人的折磨,差点因为一场大病被夺走生命。晚年,她写书表示:“她这辈子绝对不原谅母亲!” 朱敏,出生于1926年苏联,是中国革命军事领导人朱德的女儿。朱德在她出生时已过了不惑之年,面对刚出生的女儿,他充满了希望和喜悦。然而,革命的征召使他不得不留下年幼的朱敏和她的母亲贺治华,返回中国。朱敏的母亲虽然出身贫寒,却有着极强的虚荣心,这最终导致了母女俩命运的悲剧性转折。朱德的离去后,贺治华将朱敏送回成都的外婆家,自己则另寻新欢,对女儿漠不关心。 1943年的一天清晨,朱敏被无情地从一个暗无天日的监牢中拉出,塞进了一辆破旧的军用卡车。车辆颠簸穿过战火纷飞的欧洲大陆,最终停在了一个阴森恐怖的集中营门前。铁门沉重地关闭,一声沉闷的响声标志着朱敏新的噩梦开始。集中营内环境阴冷潮湿,四处散发着消毒水和腐朽的味道,高大的围墙上缠绕着电网,望不到边际。 刚到集中营的朱敏和其他囚犯一样,被迫剃光头发,换上了破旧的囚服,这是纳粹用来抹去个人身份的手段之一。囚服单薄而破烂,不足以抵御严寒的夜晚。朱敏被分配到了一个拥挤的木屋中,屋内挤满了来自不同国家的囚犯,每个人的脸上都写满了绝望和恐惧。 工作的号角每天清晨都会准时响起,朱敏和其他囚犯被迫在天刚蒙蒙亮时起床,开始漫长的劳役。他们被分配到不同的工作组,朱敏所在的组负责挖掘沟渠和搬运重物。纳粹士兵严厉监督,手中的皮鞭和枪支时刻不离手。每当有人因疲劳过度而倒下,士兵们便会毫不留情地用鞭子抽打,直至那人再次站起来继续工作。 食物匮乏是朱敏面临的又一重大挑战。每日的食物仅限于几片薄薄的黑面包和一小碗稀薄的汤,其中漂浮着几片烂菜叶。饥饿让每一个囚犯的眼中都充满了绝望,但朱敏学会了在食物发放时尽量站在前面,以争取到那微不足道的额外一片面包。 尽管囚犯们被剥夺了基本的人权,被迫穿着破烂的囚服,在严寒和酷热中劳作,但朱敏目睹了那些与她一样遭受苦难的人们之间微小而温暖的互助。在食物稀缺到几乎是象征性的那几片黑面包和稀薄的汤时,囚犯们会无声地分享着彼此的那一小份,确保每个人至少能得到一点点力量继续生存。这种简单的行为,成了集中营这片人间地狱中的一抹亮色。 朱敏曾亲眼见证一个年轻女子因疲劳过度倒在泥泞的地面上,几位同伴冒着被鞭打的风险,合力将她扶起,带回他们共同的木屋。尽管他们的行为并没有改变命运,但这种同情和支持给了每个人一线希望,让他们相信即使在这样残酷的环境中,人性的光辉依然存在。 随着时间的流逝,朱敏的身体和心灵都遭受了极大的创伤。她不得不学会隐藏自己的病痛,因为那些被发现病重的囚犯往往会被纳粹视为无用的负担,遭到残忍的处置。某次,她因高烧不退而晕倒,醒来时发现自己躺在病房的冷硬板床上,周围是其他同样病痛缠身的囚犯。这个简陋的病房里没有适当的医疗设施,只有一个穿着脏污护士服的狱警冷漠地分发着药物。朱敏知道,她必须尽快恢复,否则就可能再也无法站起来。 历经无数个黑夜和白日的挣扎,1945年春天,随着纳粹德国的战败,集中营的管理开始松懈。朱敏和几名同伴抓住了这个机会,在一个寒冷的清晨趁着守卫的疏忽逃出了囚笼。他们穿过森林,躲避追捕,身心俱疲但心中满是逃离地狱的决心。几天后,他们终于遇到了前来解放囚犯的盟军士兵,那一刻,朱敏感到了久违的安全和自由。 朱敏回到苏联后,她的身体逐渐恢复,但内心的创伤却需要更长时间来愈合。在苏联,她选择了通过知识和教育来重建自己的人生。她努力学习,最终被莫斯科列宁师范学院录取。学习期间,她的勤奋和坚韧让她在课堂上表现出色,她渴望用知识来武装自己,为未来的教育事业做准备。 当朱敏最终回到中国,她已经是一位学识渊博的教师。她选择了教育作为自己的职业,致力于教书育人,将革命精神传递给下一代。尽管如此,她晚年的创作中流露出了对母亲的不原谅——那种深深的不满和痛苦,是对母亲在她最需要的时候选择放弃她的回应。 朱敏的一生是对抗苦难的斗争,她的故事是勇气和坚持的象征。她始终保持着对生活的热爱,对革命理想的追求。在2009年,她安详地离开了这个世界,享年83岁。在八宝山公墓的一角安息,朱敏的生命虽然结束,但她的精神和奋斗将永远激励着后来人。