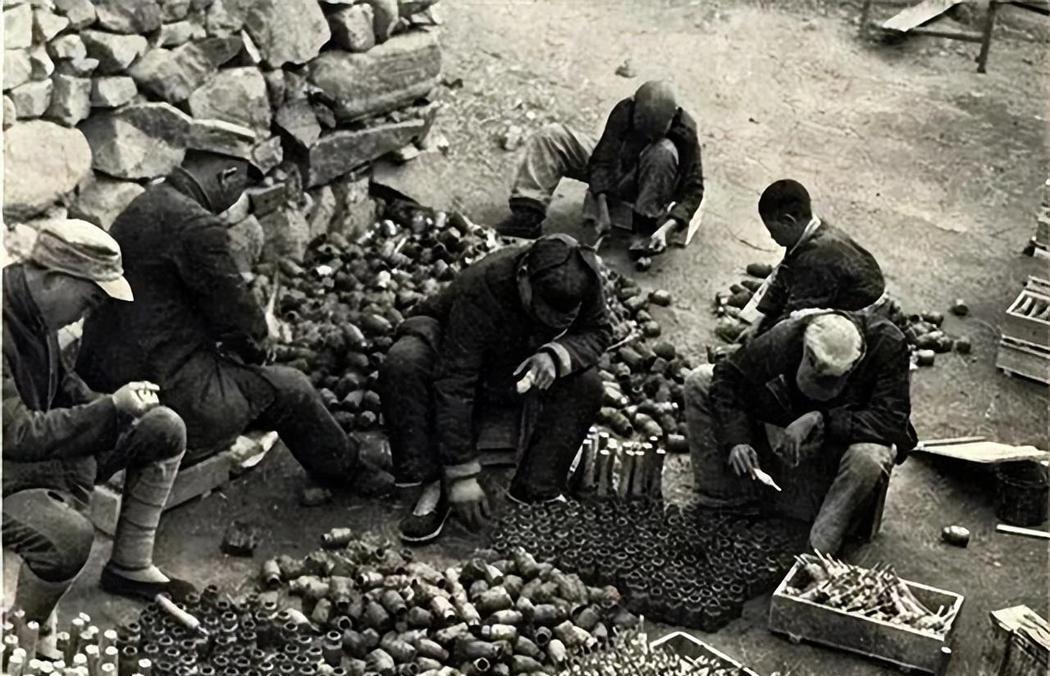

1944年,八路军兵工厂因为缺黄铜,无法生产子弹,一个农民知道后,便来到根据地,嘿嘿笑道:“黄铜啊,我家有800斤呢!” 1944年的一天,晋察冀军区的根据地来了一位特殊的客人。这位白发苍苍的老人拄着拐杖,走路时还有些蹒跚。他坚持要见部长,说有要事相商。卫兵将这位看起来朴实无华的老人领到部长面前时,谁也没想到这位老人的到来会给当时处于困境的兵工厂带来转机。 老人见到部长后,咧开嘴笑了笑,开门见山地说自己家里有一大批黄铜。这句看似简单的话,却让在场的每个人都惊讶地睁大了眼睛。特别是最近一直为弹药生产发愁的部长,更是不敢相信自己的耳朵。 要理解这份惊讶,就要从当时的形势说起。1944年的晋察冀地区,战事正处于关键时期。日军在这一年加大了对根据地的扫荡力度,战斗频繁发生,前线对军需物资的需求与日俱增。为了保障前线战士的弹药供应,晋察冀军区工业部第9连队临时改编为兵工厂,开始了紧张的军需品生产。 然而,随着生产的开展,一个严重的问题逐渐显现出来。由于日军的封锁和扫荡,原本用于制造弹药的材料补给渠道遭到严重破坏。特别是子弹生产中必不可少的黄铜,更是一物难求。9连部长为此愁得几乎睡不着觉,因为没有黄铜,就意味着无法持续生产弹药,这对当时的抗战形势来说无疑是雪上加霜。 为了解决这个燃眉之急,部长派出多路人马,分头到附近的村庄收集可用的材料。士兵们翻山越岭,走村串户,几乎把能找的地方都找遍了。虽然大部分材料都能勉强凑齐,但最关键的黄铜材料始终没有着落。每次看到前线送来的紧急补给请求,部长和厂里的同志们都倍感压力。 就在这样的困境中,这位老人的出现,就像是寒冬里的一缕暖阳。他那句带着笑意的话,不仅打破了兵工厂的困境,更为当时紧张的局势带来了转机。这位看似普通的农民,用他的实际行动展现了根据地群众对抗日战争的支持。 从表面上看,这只是一个普通农民支援抗战的小故事。但在当时的历史背景下,一个普通百姓能够拿出如此数量的物资支援军队,着实令人感动。这不仅体现了人民群众对八路军的信任,更说明了抗日战争是一场真正的人民战争。普通百姓虽然生活艰难,但在国家危难之际,仍然愿意贡献自己的一份力量。 这位名叫李盛兰的老人,道出了这批黄铜的来历。在那个战火纷飞的年代,自然灾害与战争的双重打击让农村的生活异常艰难。李盛兰一家也和其他村民一样,在饥荒中挣扎求存。当家中的口粮消耗殆尽后,他不得不带着家人到山林中寻找食物。 就在他们在林中刨挖树根充饥时,意外发现了几个露出一角的箱子。这些看似普通的箱子里,装着数量惊人的铜钱。在那个物资匮乏的年代,这些铜钱对于一个普通农民来说无疑是一笔巨大的财富。李盛兰选择了将这些铜钱悄悄运回家中,小心翼翼地存放在地窖里。 这批铜钱就这样在李盛兰家的地窖中尘封多年。直到他听说八路军兵工厂急需黄铜制作弹药,这些堆放多年的铜钱才重新进入他的视线。在他看来,八路军来到这片土地后,不仅打倒了欺压百姓的地主,还实行了土地改革,让农民们过上了盼望已久的好日子。 部长立即派人跟随李盛兰前往他的家中。在昏暗的地窖里,十几个装满铜钱的箱子整齐地排列着。经过清点,这批黄铜的总重量达到了八百多斤。这个数量足以解决兵工厂当前的燃眉之急。士兵们小心翼翼地将这些箱子搬运出来,装车运往兵工厂。 兵工厂的工人们得知这个消息后,立即开始了加班加点的生产。机器的轰鸣声日夜不停,将这些铜钱转化为支援前线的弹药。在当时物资极度紧缺的情况下,这批黄铜的及时到来,为抗日前线提供了急需的战略物资支持。 这一事件很快传遍了整个根据地。晋察冀军区的司令得知后,专门邀请李盛兰到司令部做客,对他的义举表示感谢。不仅如此,这个普通老农的大义之举也在当地传为佳话,成为军民鱼水情深的生动例证。 李盛兰将家中储存多年的铜钱捐献给八路军的故事,展现了在民族危难之际,普通民众所展现出的家国情怀。这批重达八百斤的黄铜,不仅解决了当时的燃眉之急,更成为了军民同心、共御外敌的一个缩影。 在抗日战争的历史长河中,像李盛兰这样的普通百姓,用自己的方式支持着革命事业的发展。他们的付出虽然可能显得微小,但正是无数个这样的普通人的支持,才铸就了抗战的最终胜利。这些平凡人物的故事,见证着一个民族在危难时刻所展现出的团结与力量。 从一句带着笑意的话语,到八百斤救急物资的交付,再到兵工厂加紧生产支援前线,这个故事串联起了军民一心、共同抗战的动人画面。它告诉我们,在民族存亡的危急关头,每个人都能为胜利贡献自己的一份力量。