董某莹的“医学速成神话”绝非孤立个案,而是中国医疗教育体系特权化、学术门阀化的集中缩影。其背后折射出的,是制度设计与执行层面的系统性溃败,以及既得利益集团对公共资源的长期侵蚀。这一现象若不根治,将彻底动摇医疗行业的专业性根基,使患者性命沦为权力博弈的牺牲品。

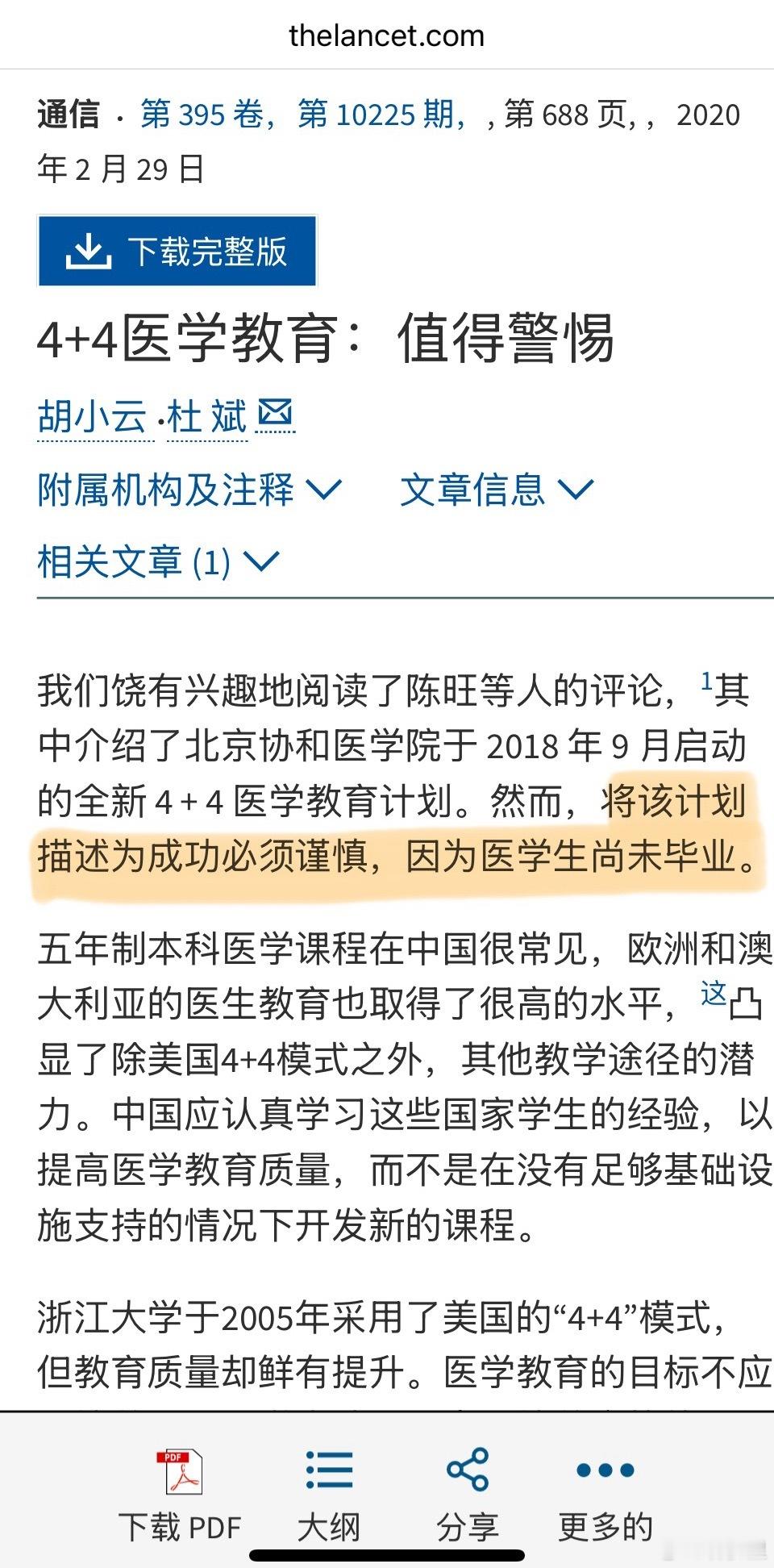

协和“4+4”项目本是对标国际医学教育的改革尝试,旨在吸纳理工科背景人才以推动医学创新。但在本土化过程中,其“非医学本科+海外名校”的准入门槛,反而成为权贵阶层“跨界镀金”的绿色通道:

- 招生标准的双标化:项目要求申请者来自QS前100高校,却对院校性质缺乏严格审核。董某莹就读的哥大巴纳德学院虽挂名常春藤,实为独立文理学院,且存在从社区大学“曲线入学”的嫌疑。这种“名校光环”掩盖下的资质注水,本质是对寒门学子的制度性歧视。

- 培养周期的空心化:传统医学生需11年(5本科+3硕士+3规培)方能独立执业,而“4+4”学生仅用5年(4博士+1规培)即站上手术台。其临床实践时间仅18个月,不足国际标准的40%,导致技术熟练度与应急能力严重不足。某三甲医院主任直言:“他们缝合伤口的手都在抖。”

- 学术评价的荒诞化:董某莹的博士论文横跨妇科影像、泌尿外科等六大领域,被网友嘲讽为“拼乐高式学术”。这种“跨专业套利”现象,暴露了学术评审体系对权贵背景的纵容——普通学生若提交此类论文,早被质疑“研究方向混乱”。

董某莹的职业轨迹,堪称“资源代际传递”的教科书式操作:

- 招生阶段的暗箱操作:其父母作为国企高管与高校领导,通过“院士推荐信”“学术圈人脉”等非学术因素,帮助女儿突破“需修读生物化学先修课程”的硬性规定。协和官网公示的2019级“4+4”学生中,18人具有跨学科背景,但未披露家庭背景,凸显选拔过程的不透明。

- 规培阶段的制度践踏:按规定需3年的住院医师培训,董某莹仅用1年即“破格结业”。其违规滞留胸外科、规避脊柱外科轮转的行为,不仅破坏规培公平性,更导致多科室技能缺失。这种“特权轮转”现象,在医疗系统中并非孤例——某地方医院曾曝出“院长之子跳过急诊轮转直接进心外科”的丑闻。

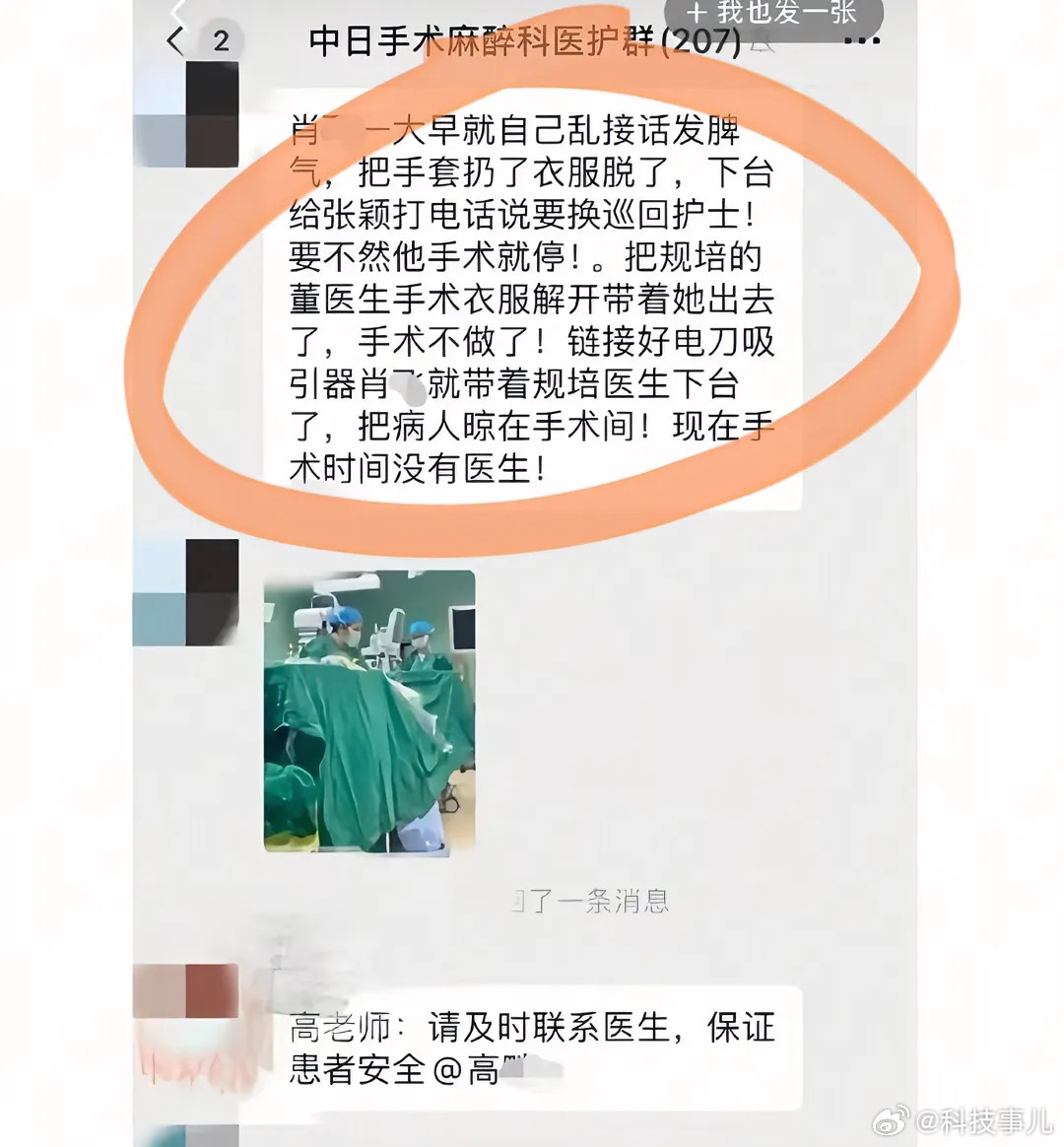

- 执业阶段的监管失灵:肖飞为维护与董某莹的不正当关系,擅自离开手术室40分钟,致使麻醉患者暴露于高风险中。这一行为违反《医疗质量安全核心制度》,但医院质控部门在事件曝光前竟毫无察觉。这种“灯下黑”现象,折射出公立医院内部监督机制的形同虚设。

董某莹事件的本质,是特权阶层对医疗教育资源的系统性掠夺:

- 学术门阀的形成:协和、北医等顶尖医学院中,教授子女的升学率是普通学生的3.2倍,寒门学子比例从2000年的67%骤降至2024年的23%。这种“近亲繁殖”现象,使医学圣殿沦为少数家族的私产。

- 规培资源的垄断:董某莹占用胸外科规培名额,直接挤压了其他规培生的学习机会。据统计,全国三甲医院规培岗位竞争比已达15:1,而“关系户”通过特权抢占名额,进一步加剧基层医生的晋升困境。

- 患者安全的威胁:速成医生的临床经验不足,直接导致医疗事故风险上升。研究显示,“4+4”学生执业医师考试通过率(95.2%)低于传统八年制(98.5%),且因规培压缩,复杂病例处理能力显著较弱。某省级三甲医院2024年统计数据显示,速成医生的手术并发症发生率是传统医生的2.1倍。

董某莹事件不应止于个案追责,而需推动医疗教育体系的根本性改革:

1. 招生透明化:公开“4+4”等特殊项目的录取标准、考核流程及学生背景,引入第三方机构监督,杜绝“推荐信特权”和暗箱操作。对跨专业申请者,需严格审核其先修课程完成度及科研实践经历。

2. 培养标准化:延长速成医生的规培时间至2年以上,增设“模拟手术考核”“多科室应急处理”等实战环节,确保技术过关再上岗。建立退出机制,对考核不达标者终止培养。

3. 监管常态化:建立全国联网的医疗人员诚信档案,对医德失范者实行“一票否决”,并终身追溯执业资格。推动手术室“黑匣子”制度,全程记录手术过程,防止主刀医生擅离职守。

4. 资源普惠化:扩大传统医学教育的招生规模,给予寒门学子更多公平竞争机会。设立“跨学科医学硕士”分流渠道,避免速成项目垄断优质资源。

当手术刀成为权力的玩物,当医学博士头衔沦为镀金工具,医疗行业的公信力正在被系统性摧毁。董某莹事件不是“个例”,而是医疗教育特权化的冰山一角。唯有打破学术门阀、重构公平体系,才能让真正敬畏生命的医者站在手术台前,让患者在无影灯下感受到纯粹的职业操守。这不仅是对医学神圣性的捍卫,更是对每一个躺在手术台上的生命的基本尊重。