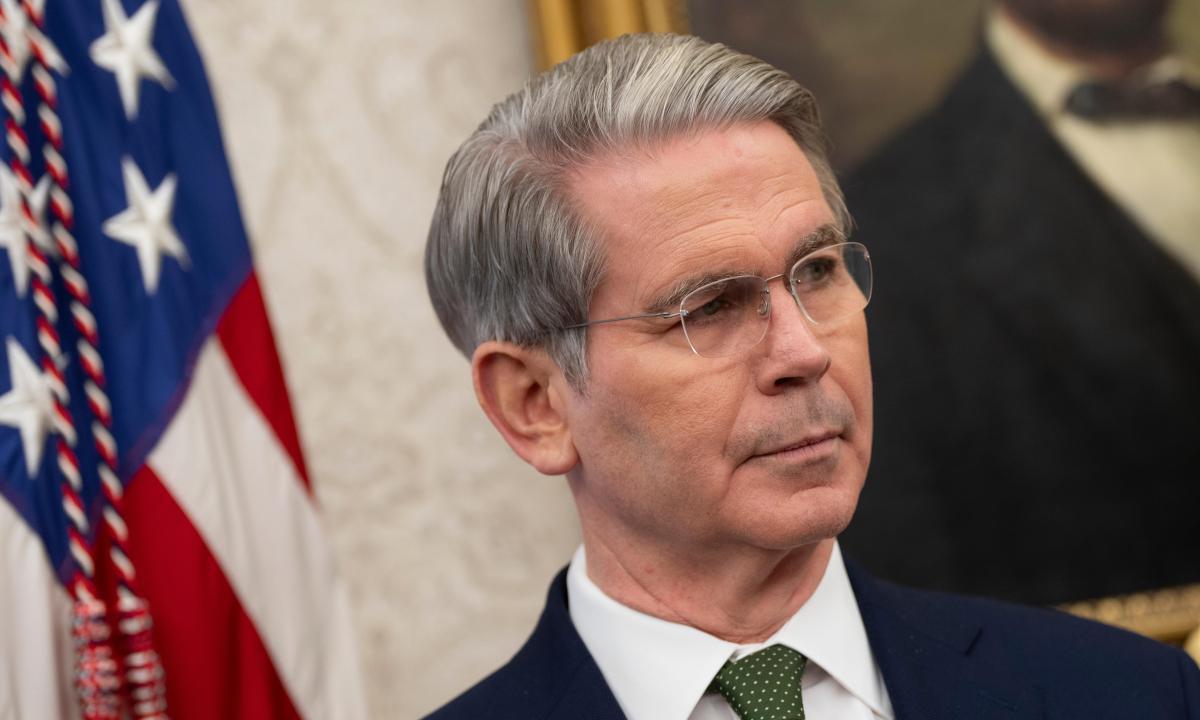

据《联合早报》4月28日报道,近期,美国财长贝森特再次公开喊话,再一次将中美贸易失衡的责任推向中国。他声称中国对美出口额是美国的五倍,因此“125%的关税不可持续”,并强调“应由中国主动迈出缓和的第一步”。 自今年2月以来,中美关税战不断升级,美国对华商品关税最高飙升至145%,中国则以125%的税率对等反制,双方在钢铁、半导体、农产品等关键领域的博弈已然搅动了全球经济。 根据中方4月9日发布的《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书,中国对美加征关税是“被迫反制”,但始终留有余地。

面对美方的极限施压,中方展开了立体回应。 一是中央层面定调。4月中旬的一次高层会议中,决策层将当前贸易战定性为“必须打赢的斗争”,并指出“已做好最坏打算”。

这种“底线思维”体现在中国的反制策略中:除了关税,中国还通过限制稀土出口、将美国企业列入不可靠实体清单、策略性减持美债等手段多维度施压。

尤其是稀土管制,直接掐住了美国军工和高科技产业的命脉,美国短期内难以找到替代供应源,这或许正是贝森特所称“兜里还有升级方案”却迟迟未敢动用的原因之一。 二是外交部多方式表态。王毅部长在金砖国家外长会上掷地有声地表示:“妥协退缩只会让霸凌者得寸进尺。”他批评美国将关税作为实现私利的工具,并强调金砖国家应共同反对保护主义,维护多边贸易规则。

这一表态与中国外交部近期发布的名为“不跪”的宣传视频形成呼应。视频中以历史镜头回顾了近代以来中国面对外部压力的抗争,并配文“尊严不是求来的,是斗争来的”。

当前的中美贸易战早已超越传统的经济范畴,成为两种发展模式的碰撞。美国的“关税大棒”本质上是对其霸权衰落的焦虑投射,而中国的反制则体现了新兴经济体对国际秩序改革的诉求。 贝森特所谓“中国需率先让步”的论调,忽视了基本的经济现实:2025年第一季度中国GDP增长5.4%,内需市场与“双循环”战略的韧性正在缓冲外部冲击;反观美国,商界对关税战的反对声浪日益高涨,摩根大通CEO杰米·戴蒙公开警告“全面贸易战将损害美国信誉”。 倘若美国真如贝森特所言实施禁运,短期内或对中国高科技产业造成阵痛,但长期来看只会加速中国的技术自主。长江存储128层3D NAND芯片量产、联影医疗替代15%进口MRI设备等突破,已证明“卡脖子”清单正逐个被攻克。而美国若一意孤行,其自身通胀压力(超市物价已上涨15%-20%)和盟友离心离德的代价,恐怕比特朗普想象的更为惨重。 历史的经验反复证明,贸易战没有赢家,但退缩者必输。中国的“不跪”姿态,不仅是对霸权的反抗,更是对多边主义未来的坚守。当贝森特们仍在挥舞“禁运”大棒时,全球南方国家在金砖机制下的团结、中国在“一带一路”框架内的合作深化,或许正在书写另一种答案。

蚊帐腊肠机关枪

懂王说的可是1万亿的美对中的贸易逆差,那就不止5倍了。