1950 年 10 月 25 日,朝鲜战场现首个美军战俘,竟是军事顾问!审讯后,他竟提惊人要求:“先生,我能提个要求吗?” 在1950年的朝鲜战争期间,冲突的激烈化不仅见证了北朝鲜与南朝鲜的对抗,也拉进了国际力量的介入,其中包括美国和中国。美国在战后帮助南朝鲜重建军力,成立了美军驻朝鲜军事顾问团(KMAG)。

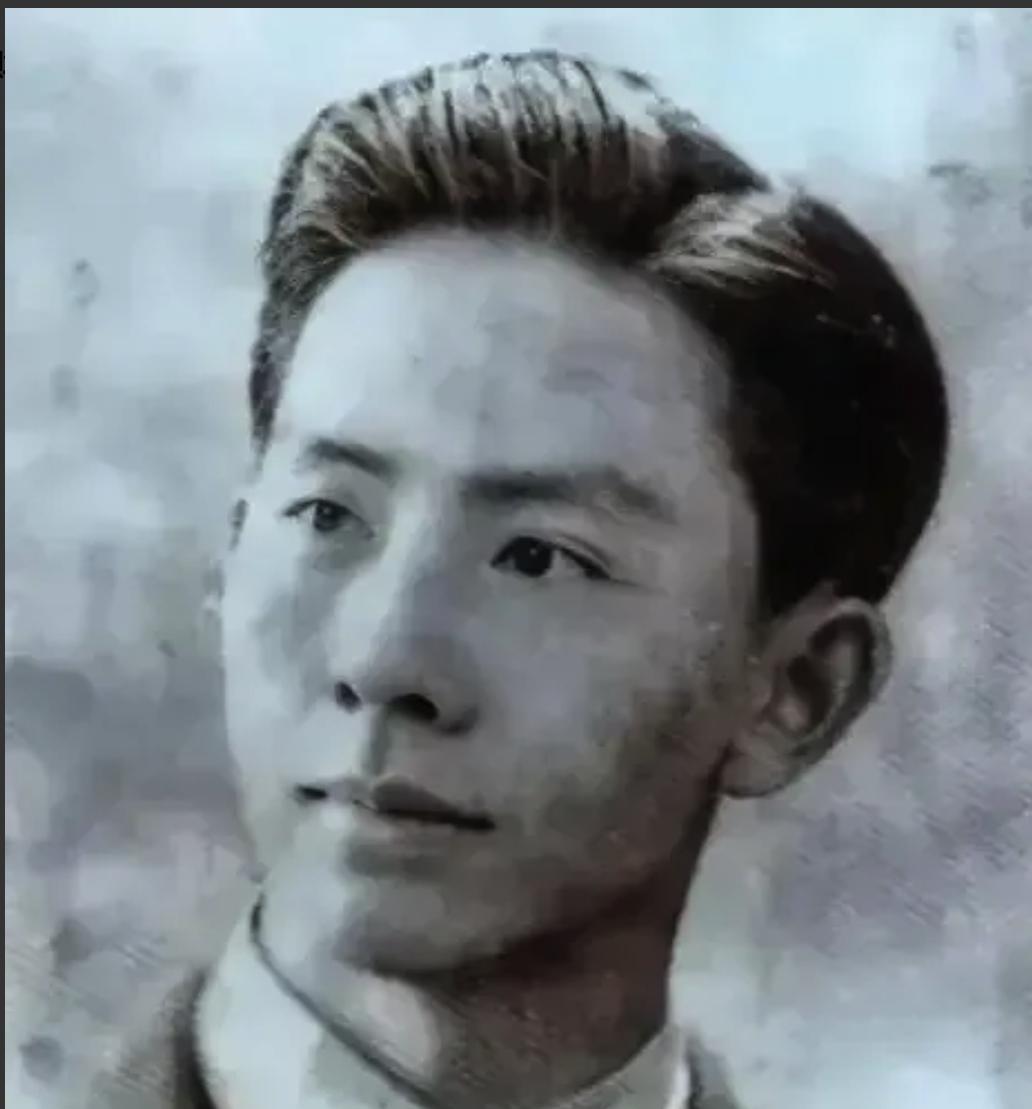

保罗·赖勒斯上尉,一个美国军事顾问,就是这场冲突的一个关键人物。他在西点军校毕业后,随美军参与了多场重要战役,1950年10月,在朝鲜战场上被中国人民志愿军俘虏,成为首位被俘的美军战俘。 在1950年10月25日的黄昏,白川郡温井的战场上,硝烟仍在空气中缭绕。天空被浓重的烟尘染成了灰暗的颜色,地面上散落着弃置的武器和战斗的痕迹。保罗·赖勒斯上尉,在战斗中被一支中国人民志愿军的小分队俘获。这个小分队由唐启荣率领,他们在完成一次突袭任务后,意外地在一片废墟中发现了赖勒斯。 赖勒斯身着与南朝鲜军队相似的军服,但其独特的臂章和装备细节暴露了他的真实身份——一个美国军事顾问。他被发现时正蹲在一个半坍塌的掩体旁,手中的武器已经放下。面对唐启荣的迅速质问,“你是英国人吗?”他简洁地回答:“美国人。”这种直接而坦率的回答使场面短暂的紧张氛围有所缓解。 在确认了赖勒斯的身份后,唐启荣命令手下将其带到一处相对安全的临时指挥所进行进一步审讯。行进中,赖勒斯被仔细地搜查,以确保他没有携带任何可能的危险物品。虽然是战俘,他被相对体面地对待,志愿军士兵在搜查过程中未对他进行不必要的粗暴对待。 到达临时指挥所后,赖勒斯被引入一间由沙包和木板搭建的简陋房间。房间内摆放着一张木桌和几把椅子,墙角堆放着几卷地图和一些通讯设备。尽管战火频发,这个小小的空间里,命运的转折点正在静静上演。面对面地坐在木桌两侧,唐启荣开始对赖勒斯进行审问。 审问过程中,赖勒斯提供了他的军衔和职责的基本信息,以及他在战场上的任务细节。面对敌人的询问,赖勒斯尽量保持沉着冷静,回答问题时也力求简洁明了。在这种紧张且压抑的环境中,赖勒斯突然提出了一个请求:“先生,我可以提个要求吗?”他的语气中带有一丝疲惫与无奈,但更多的是对人性的基本尊重的期待。 唐启荣微微侧头,审视着眼前这位俘虏军官的每一个细微表情,试图从中读懂这个人的真实想法。赖勒斯的眼神坚定,他的声音虽平静却透露出一种不容置疑的坚决,当他提出希望能够得到与其他战俘同等的医疗照顾和食物供应时,他的声音更是带有一种难以忽视的尊严和坚持。 唐启荣沉默了片刻,他深知战争的残酷和不人道,但在他的心中,依旧保留着对于人性尊严的基本敬重。他缓缓点头,表示会尽力提供必要的支持。这一刻,两个来自不同国家、站在战争两端的男人之间,似乎达成了某种非言语的理解和尊重。这一承诺虽简单,却在赖勒斯的心中留下了深刻的印象,也为他所在的战俘营中的生活带来了一线希望。 随着时间的推移,赖勒斯被转移到位于更内陆的一个规模更大的战俘营。这里聚集了来自不同战区的多国战俘,每个人都带着自己的故事和伤痛。营地由高大的铁丝网围成,四周由士兵严密看守,生活条件虽艰苦,但在唐启荣的承诺下,赖勒斯和其他战俘至少得到了基本的医疗照顾和食物供应。 在这个封闭的空间里,赖勒斯见证了不同文化背景下人们的相互理解与支持。尽管语言不同,战俘们通过手势和基础的交流,共同解决生活中的困难,共度难关。赖勒斯在与其他战俘的互动中,逐渐理解到战争背后更深的人性光辉,这些体验让他对战争有了更加深刻的认识和反思。 战争的日子在持续的炮火和不断的谈判中缓缓流逝。1953年,随着朝鲜战争的停火协议的签署,战俘们终于等来了回家的消息。赖勒斯也在第一批被释放的战俘之中,当他跨过那片铁丝网,迎向自由时,他的心中充满了复杂的情感。他回顾自己在战俘营中的日子,那些困难与磨难似乎塑造了一个全新的自我。 回到美国后,赖勒斯决定继续他的军事生涯,但他的视角已经发生了变化。他更加关注战争中的人道问题和战俘的权益,成为了一个倡导者和教育者。他在各种会议和研讨会上分享自己的经历,强调在战争中维护人性尊严的重要性。他的故事和经历激励了许多人,也促进了对战争法和国际法关于战俘待遇的进一步讨论和改进。 尽管赖勒斯的后半生并未再次回到战场,他的工作和影响却在军事和法律领域产生了深远的影响。他的经历成为了战争史上的一个重要注脚,提醒人们即便在战争的残酷环境中,仍需保持对人性的尊重和守护。而那一次在战场上的简短对话和在战俘营中的岁月,永远铭记在他的心中,成为了他人生旅程中不可或缺的一部分。