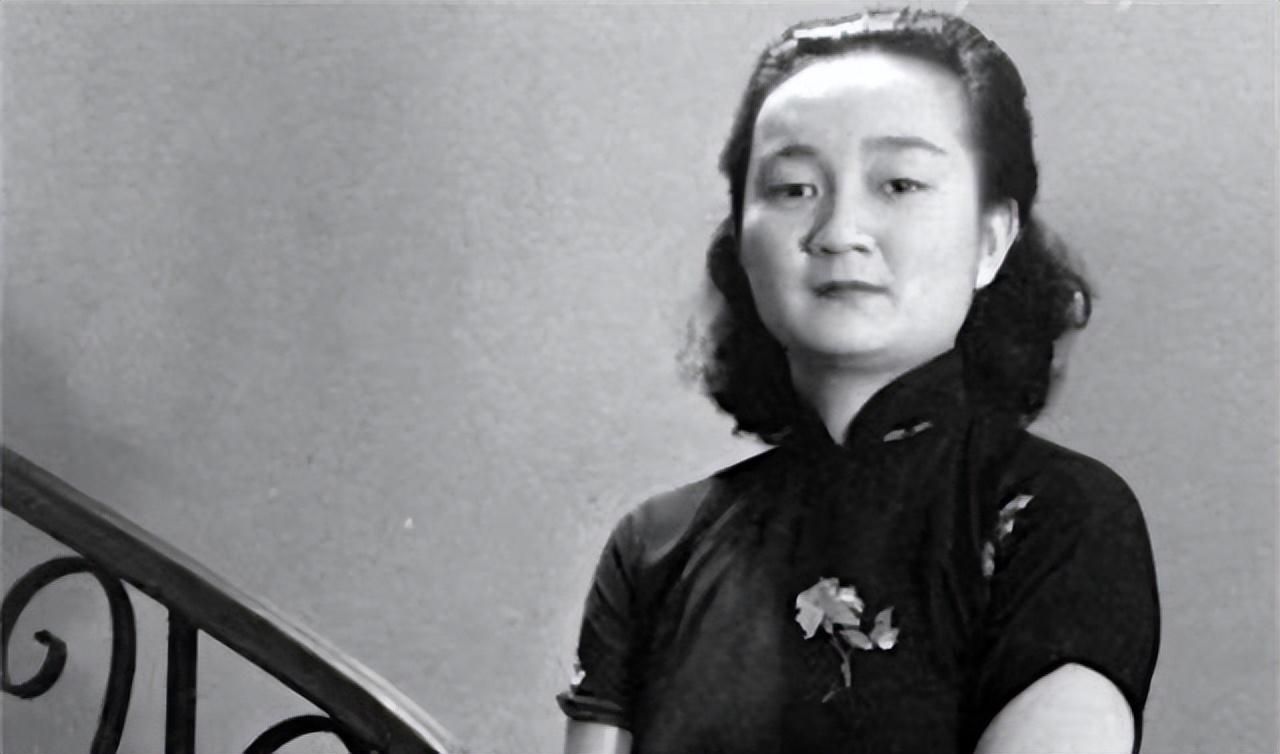

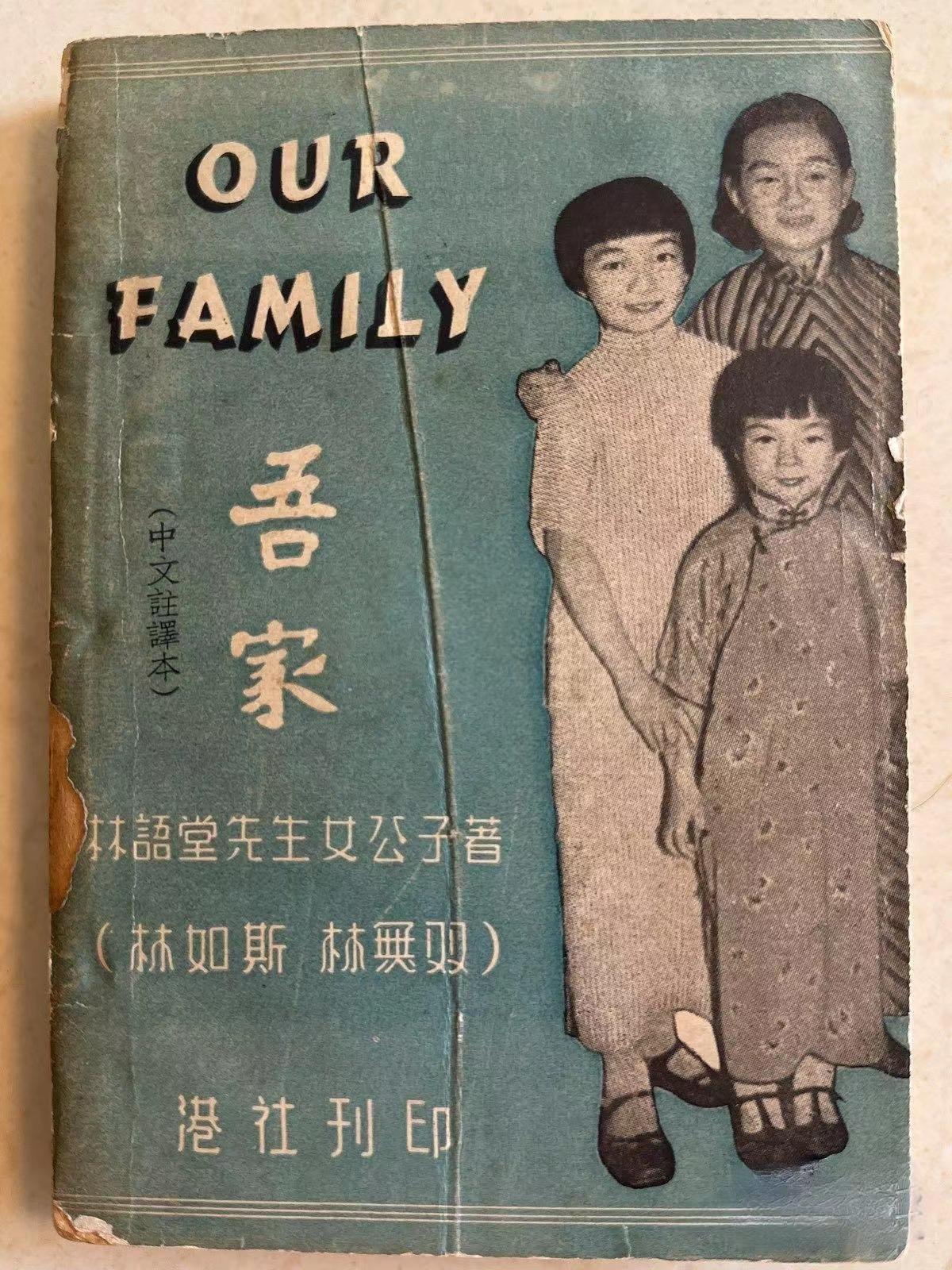

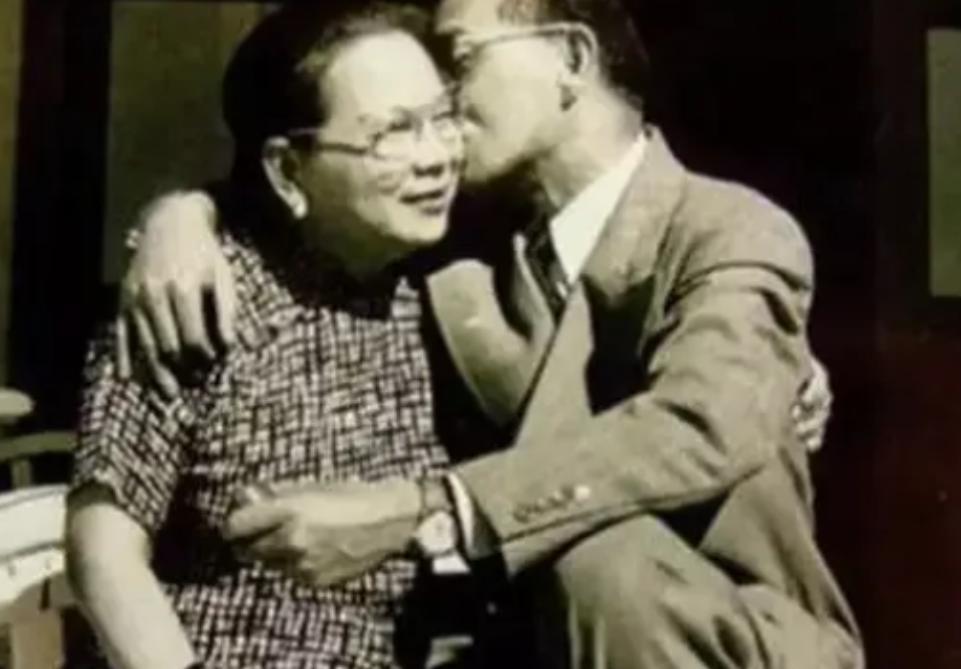

1971年1月19日,林语堂参加一个饭局,将长女独自留在房间,也正是这一次疏忽,长女林如斯将自己吊在了屏风梁上。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1971年1月19日,林语堂应邀参加台北故宫博物院的一场宴会,短暂离开家,将长女林如斯独自留在房间,这次看似平常的疏忽,却成为林家永远的痛。 林如斯在孤独中选择了结束自己的生命,用一双绣花鞋和一封简短的遗书,留下了对父母的爱与对人世的绝望,这一天,不仅终结了林如斯48年的人生,也将林语堂一家推向了无法愈合的悲剧深渊。 林如斯是文学大师林语堂的长女,从小便沐浴在书香之中,展现出惊艳的才华,七岁时,她已在《西风》杂志发表文章,成为最年轻的作者;十六岁,她为父亲的代表作《京华烟云》撰写序言,文字清新而深刻,令人叹服。 她的童年与父亲的笔墨相伴,每一篇习作都承载着家族的期望,然而才华并未为她铺就坦途,反而让她在人生的岔路上摔得更重,抗战爆发,林如斯的心被祖国的苦难牵动。 1940年,她随家人短暂回国,目睹战火中的生灵涂炭,1943年,她毅然只身返回,在昆明战地医院担任护士,穿梭于伤员的呻吟与消毒水的刺鼻气味中。 她翻译的医学资料被油印成册,传递到前线,纸页上沾染的血渍见证了她的赤诚,后来,她加入中国红十字会,担任秘书,为建立血库奔走呼号,这些经历让林如斯短暂地找到了生命的意义,也让她结识了青年医生汪凯熙。 汪凯熙是北平协和医院的毕业生,才华与理想兼备,两人在战报与打字机声中相识,情愫悄然滋生,1943年春,汪家带着聘礼上门提亲,林语堂望着庭院盛开的玉兰花,欣慰于女儿的归宿。 然而命运在订婚前夜陡然转折,林如斯被一个名叫狄克的美国男子迷住了心窍,狄克是她美国同学的哥哥,初中辍学,靠给美军运输队开车谋生,唯一的长处是甜言蜜语。 他在霞飞路酒吧练就的浪漫辞令,像藤蔓般缠住了林如斯渴望自由的心,她抛下绣着并蒂莲的喜服,与狄克连夜私奔,消失在黄浦江的晨雾中。 这场私奔震惊了文人圈,也让林语堂颜面尽失,林如斯原以为抓住了爱情,却不料跌入了炼狱,婚后,狄克暴露本性,酗酒成瘾,将她的稿费换成威士忌,甚至对她拳脚相加。 美国驻沪领事馆的档案记录了多次家暴求助,林如斯的名字赫然在列,当狄克搂着舞女出现在百乐门,林如斯终于忍无可忍,将离婚协议摔在沾满口红印的床单上,十年婚姻,耗尽了她的青春,也在她心上刻下无法磨灭的伤痕。 离婚后的林如斯试图重拾生活,她翻译《唐诗选译》,试图将中国文化之美传递给西方;她也曾在台北故宫博物院担任秘书,整理古籍字画,然而抑郁症如影随形,侵蚀着她的意志。 好的时候,她能勉强维持工作;糟的时候,她甚至认不出至亲,多次被送往精神病院,林语堂夫妇心痛不已,将家中墙壁打通,时刻留意女儿的动静,林语堂鼓励她写作,试图用文学点亮她内心的光,可那些泛黄的稿纸上,泪痕比墨迹更重。 1971年1月19日,林语堂因公务赴宴,留下林如斯独自在家,他以为只是短暂的离别,却未料这成了永别,林如斯在房间里,将自己悬于屏风梁上。 帮佣阿香推门而入,端着的莲子羹尚未放下,便被晃动的绣花鞋吓得摔碎了青瓷碗,那方林语堂亲题的“宁静致远”匾额,终究未能平息女儿心中的风暴。 遗书上,她写道:“对不起,我实在活不下去了,我的心力耗尽了,我非常爱你们,”短短几行字,像刀子般刺入父母心头。 林如斯的死,对林语堂夫妇是毁灭性的打击,廖翠凤日夜喃喃:“我活着干什么?”林语堂的健康迅速恶化,记忆衰退,步履蹒跚,他的书房里,常年摆着《吾家》一书,夹着林如斯七岁时的作文。 他凝望墙上的全家福,照片中少女的笑颜定格在1935年的纽约公寓,那笑容背后,是他未能解开的女儿心结,1976年,林语堂在病榻上握着妻子的手,喃喃道:“该去给阿如讲未央歌了……”他带着遗憾离世,未能等到阳明山的那朵山茶花再次绽放。 如今,台北林语堂故居的展览柜里,静静陈列着林如斯的遗物:一方绣着“如斯”二字的丝帕,和半页未完成的《赛珍珠传》译稿,稿纸上,“爱与救赎”四字旁洇开大片墨渍,像是她母亲擦不干的泪。 林如斯的悲剧,不仅仅是个人选择的失误,也是家庭过度保护与时代局限的缩影,她的才华如流星,短暂而耀眼,却在1971年1月19日的疏忽中,陨落于无边的黑暗。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻——《佳人如斯:上天给了她才情、亲情、友情,却不肯予她爱情……》

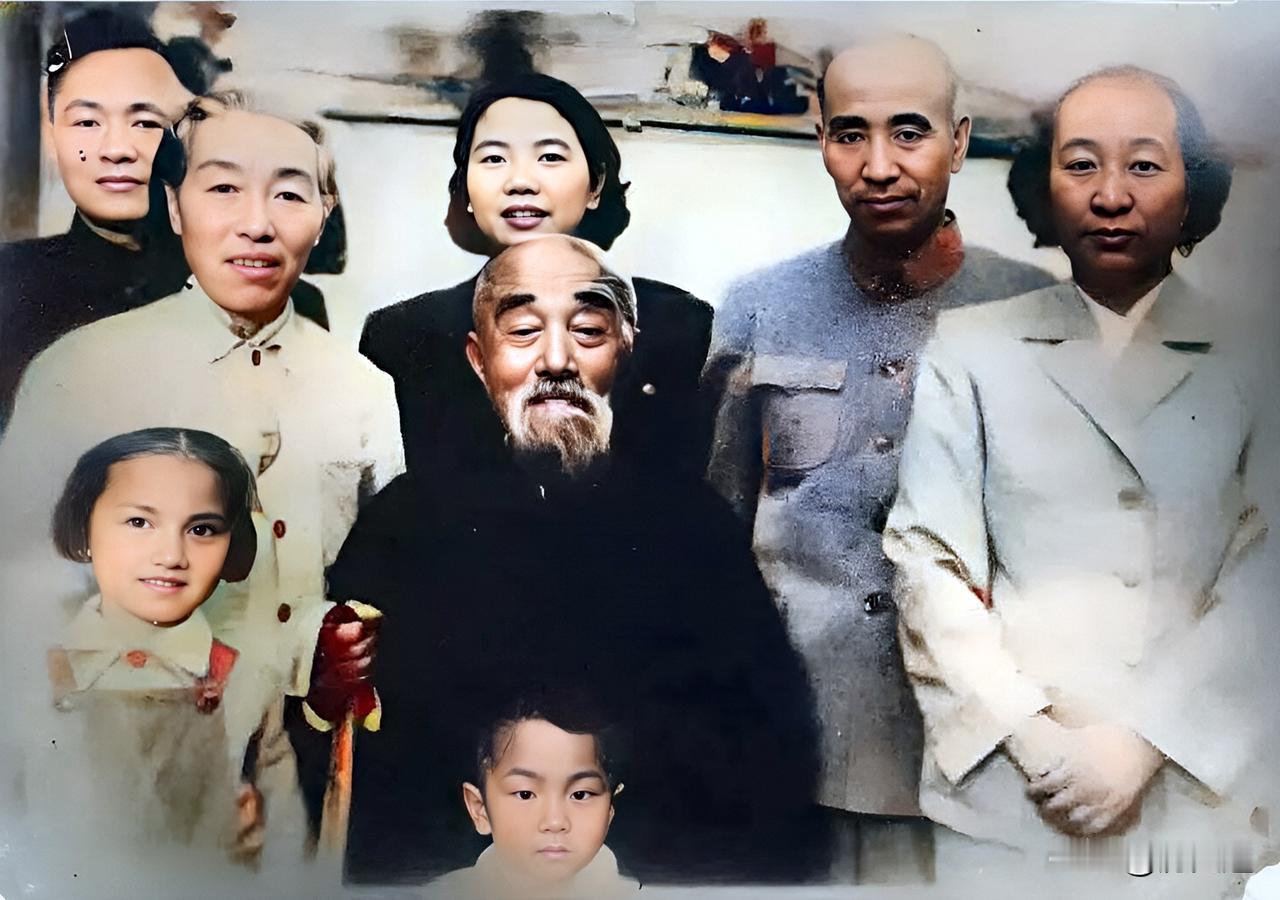

![历史水平被降维打击,是一种什么体验?[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/11731776806880309066.jpg?id=0)