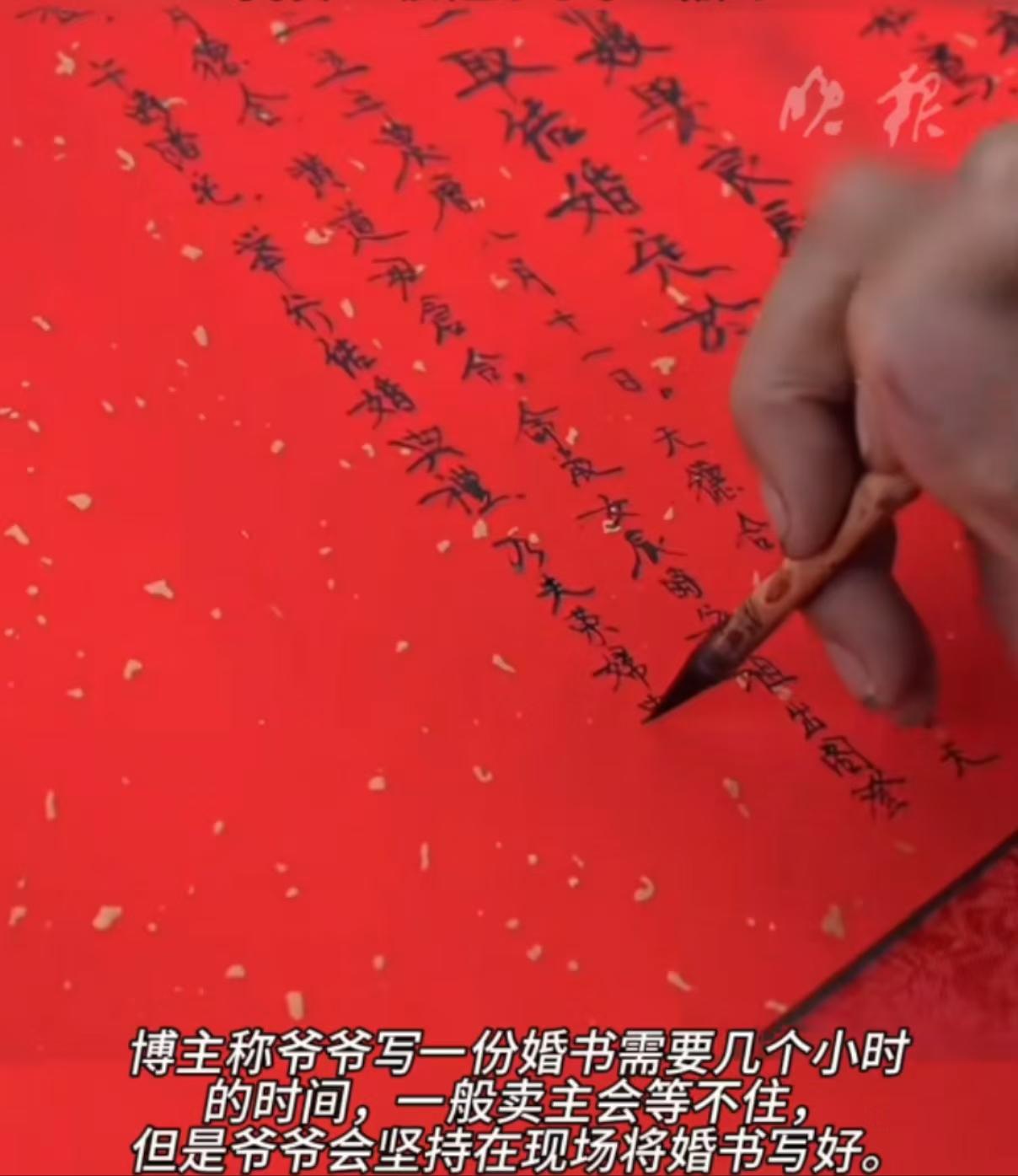

“86岁正是闯的年纪!”近日老爷子摆摊帮人手写“婚书”,只因写字太好被人质疑!万万没想到,路人的一句话让人们哭笑不得。网友:果然还是老年人更适合上班,他们不晚睡、能早起、爱学习、能吃苦,我去问问81岁的老爹爹会点儿啥。 2024年霜降后的首个赶集日,江苏常熟的老槐树集市刚掀开晨雾,86岁的陈墨轩就摆开了摊位。 折叠桌上的徽墨泛着幽光,狼毫笔在青瓷笔洗里蘸出圆润的弧度,大红洒金宣纸边角压着镇纸——那是他用了三十年的梨木印章,刻着"墨润民心"四字。 三天前的晌午,26岁的周雨桐抱着笔记本凑过来:"爷爷,能帮我写份婚书吗?" 陈墨轩推了推老花镜,看见姑娘手机里存着奶奶的婚书照片,泛黄的宣纸上,祖父用小楷写着"两姓联姻,一堂缔约"。 他接过生辰八字,笔尖在砚台边轻点三下,中锋行笔,"嘉礼初成,良缘遂缔"八个字在红纸上舒展,像展开一轴旧时光的画卷。 每天晚上,老人陈墨轩都要在堂屋铺纸练字。 孙女小陈发现祖父反复书写"鸳鸯"二字,宣纸堆里夹着1953年的扫盲班课本,内页贴着他首次帮人写春联的照片。 "我86岁,正是当立之年。"他突然转头对孙女说,"明天去城里摆摊,让年轻人看看老手艺。" 城里的绿荫广场,陈墨轩的摊位被围得水泄不通。 穿碎花衬衫的王老太太挤进来时,婚书刚写到"谨以白头之约,书向鸿笺",她眯着眼端详许久,突然拔高嗓门:"这字比打印机还规整,肯定是印的!" 现场瞬间安静。 正在帮父亲选婚书的中年人站出来:"大娘,我看着老爷子写的,起笔时手腕还抖了下呢。" 陈墨轩笑而不语,重新铺纸,狼毫在砚台里旋出浓淡相宜的墨色。 笔尖落下,"鸳鸯"二字翩然而至——左笔起锋带飞白,右笔收笔有回锋,墨色在宣纸上洇出自然的层次。 王老太太凑近细看,发现"鸯"字尾部藏着极小的枯笔,那是机器永远无法模仿的呼吸感。 "服了服了!"她拍着大腿,"我家老头子要是有这手字,当年婚书也不至于像鸡爪子爬的。" 围观人群哄笑,有人举起手机记录下这幕,镜头扫过老人微颤的手腕和笃定的眼神。 孙女小陈的视频在抖音收获58万点赞,热评第一写着:"爷爷写的不是婚书,是流动的文化基因。" 网友们发现,老人的摊位标配里藏着讲究:墨汁必用松烟墨,宣纸必选安徽泾县手工纸,就连镇纸的摆放角度都暗合"天圆地方"的古意。 更有人扒出他的"从业史",从1958年帮公社写黑板报,到2000年后为新人写电子婚书,老人的笔尖始终跟着时代走。 “这手字比我打印机打得还漂亮!”网友晒出自己婚礼上打印的婚书,对比老人手写的笔锋流转,直言“机器永远印不出人情味”。 “爷爷写的婚书,每一笔都是活的文化基因。”文化博主的解读引发了观众共鸣,他指出婚书中的“三书六礼”元素、繁体字使用,正是传统婚俗的现代转译。 有人回忆祖辈的手写婚书已泛黄难辨,称赞老人“用笔墨对抗文化遗忘”;有人对比电子婚书的千篇一律,认为“手写婚书是给婚姻的仪式感加冕”。 近些年同类事件在老龄化社会频繁上演,78岁的苏州绣娘在直播间教苏绣针法,82岁的西安匠人摆摊修复古籍,90岁的北大退休教授在社区开诗词课。 中国老年大学协会数据显示,2023年参与传统文化传承的老年人同比增长37%,他们用亲身实践打破"高龄等于颐养天年"的刻板印象。 当陈墨轩在摊位前贴出"招收关门弟子"的告示时,前来报名的既有穿汉服的中学生,也有拿笔记本的外国留学生。 他握着狼毫的手背上,老年斑与墨迹交织,却依然能在红纸上写下力透纸背的"永结同心"。 这场由婚书引发的围观,最终沉淀为对生命状态的思考,当年轻人在"躺平"与"内卷"间徘徊,这位八旬老者用笔墨证明,年龄从不是精彩人生的限制条件。 他写的婚书不仅是红纸黑字的契约,更是对"活到老、学到老"的当代诠释——就像他常说的,"墨有干润,人有迟速,但只要笔尖还沾着热爱,每个年纪都是最好的闯世界时刻。" 在这个速食文化盛行的时代,陈墨轩的摊位像一汪清泉,让人们看见,传统文化的传承从来不是博物馆里的标本,而是活在普通人手中的温度。 他的狼毫再次落下,写下的不仅是婚书的吉祥话,更是对生命不止、热爱不息的无声宣言。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源: 新晚报,《四川一86岁老爷爷摆摊写婚书,观众评价跟打印的一样》