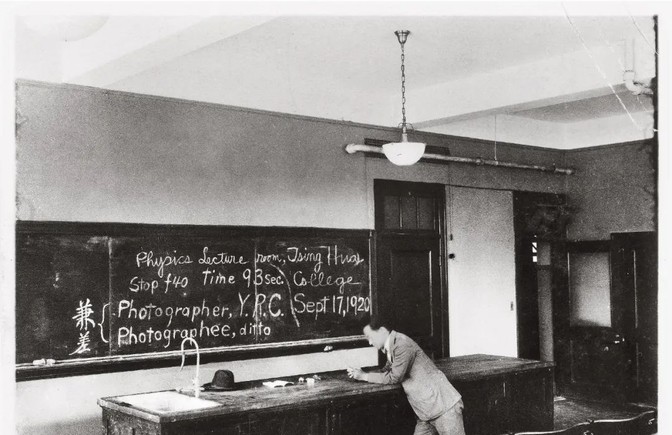

1920年赵元任回国,清华校长有些为难,不知让他教什么。于是给他开设了八门课程,学生听后在清华炸了锅。很想低调,但实力不允许。 1920年的中国,正是一个新旧交替的关键时期。这一年,一位年仅28岁的青年学者赵元任从美国学成归来,准备在清华任教。 他的求学经历非常特别,本科就读于美国康奈尔大学数学系。在康奈尔大学期间,他不仅专注数学研究,还广泛涉猎物理、音乐、哲学等多个领域。 从康奈尔大学毕业后,赵元任进入哈佛大学继续深造。他在哈佛大学攻读的是哲学博士学位,研究方向包括了语言学、心理学等多个领域。 在获得博士学位之前,他就已经在康奈尔大学担任物理讲师。这段教学经历让他积累了丰富的教学经验,也展现出了他在物理学领域的专业能力。 赵元任的学术成就并不仅限于课堂。他参与创办了中国科学社,这是近代中国最重要的民间科学团体之一。 在《科学》杂志上,他贡献了大量文章,内容涵盖音乐、心理学、物理等各个领域。这些文章不仅体现了他的学术水平,更展示了他跨学科研究的能力。 当时的清华学校,正面临着从预备学校向大学转型的重要时期。学校急需像赵元任这样具备扎实学术功底、且能够跨学科教学的优秀教师。 然而,清华面临的困境不仅是师资力量的问题。当时的中国高等教育体系还不完善,很多学科的教学模式都在探索阶段。 特别是在理工科领域,清华急需引入西方先进的教学理念和方法。赵元任在美国的求学和教学经历,正好可以填补这一空白。 同时,清华也缺乏能够将中西方文化融会贯通的教师。赵元任精通中英文,熟悉中西方文化,是这个角色的最佳人选。 1920年,28岁的赵元任正式加入清华。他带来的不仅是先进的知识,更是一种全新的教育理念。 他重视实践,在物理课上会亲自演示实验。他提倡跨学科学习,鼓励学生打破学科界限。 在语言教学中,他创造性地运用科学方法。他采用录音设备记录发音,用数据分析语音特点。 不仅如此,他还将音乐元素融入教学,让枯燥的课程变得生动有趣。这种教学方式在当时的中国高等教育界是非常新颖的。 赵元任刚到清华时,学校为他开设了多门课程。这些课程横跨数学、物理、音韵学、心理学等多个领域。 在数学课上,他不是简单地讲解公式和定理。他会用生动的例子,把复杂的数学概念转化成学生容易理解的内容。 物理课堂上,赵元任经常亲自动手做实验。他甚至会把自己的实验过程拍摄下来,制作成教学参考资料。 音韵学课程是当时很多学生最感兴趣的。赵元任用科学的方法分析语音,让学生明白声调和语音的规律。 他在课堂上会用多种方言示范发音特点。这种教学方式让学生直观地理解了不同方言的差异。 心理学课程中,他把实验和理论结合起来。他设计了许多有趣的心理学实验,让学生参与其中。 赵元任的课堂从不局限于单一学科的知识。他常常在数学课上谈音乐,在物理课上讲语言。 这种跨学科的教学方式,在当时的中国高等教育界是很少见的。学生们发现,原来不同学科之间是可以有这么多联系。 课堂上,他会用自制的教具辅助教学。有时是一张手绘的图表,有时是一个简单的物理实验装置。 这些教具虽然简单,但都很实用。学生们通过这些教具,能更容易理解复杂的概念。 渐渐地,赵元任的课程吸引了越来越多的学生。不只是本系的学生,其他系的学生也经常来旁听。 有的课堂座位不够,学生就站在后面听课。即使是站着听完整节课的学生,也觉得很值得。 赵元任的课堂记录在当时的清华校刊上经常被提到。学生们在校刊上写文章,分享他们在课堂上学到的知识。 在物理课上,他会用音乐解释声波的原理。这让学生们既学会了物理知识,又增长了音乐常识。 教授语言时,他会用数学的方法分析语音规律。这种方法让学生更容易掌握发音的要领。 他还经常带学生做实地考察。比如学习方言时,他会带学生去听当地人说话,记录不同的语音特点。 这种实践性的教学方法,让学生获得了真实的学习体验。 赵元任的教学成果很快在清华传开。教务处收到了很多学生要求增开课程的申请。 在清华任教五年后,33岁的赵元任成为了"清华四大导师"中最年轻的一位。他与梁启超、王国维、陈寅恪并称,共同开创了清华的学术传统。 当时清华多次想要提拔他担任行政职务。但他都以研究工作繁忙为由婉拒了。 1928年,中央研究院历史语言研究所成立,他们想让赵元任担任所长。他推荐了傅斯年,自己则专心致力于语言研究。 1932年,清华又一次邀请他出任校长。他再次谢绝,并推荐了梅贻琦担任这一职务。 在参与创办中国科学社期间,他投入了大量精力。他是《科学》杂志的主要撰稿人,文章涉及多个领域。 他对待研究工作总是非常认真。即使在1937年全面抗战爆发时,他也随身携带着研究资料。 从南京到昆明的颠沛流离中,他依然坚持整理研究材料。《湖北方言调查》就是在这样的条件下完成的。