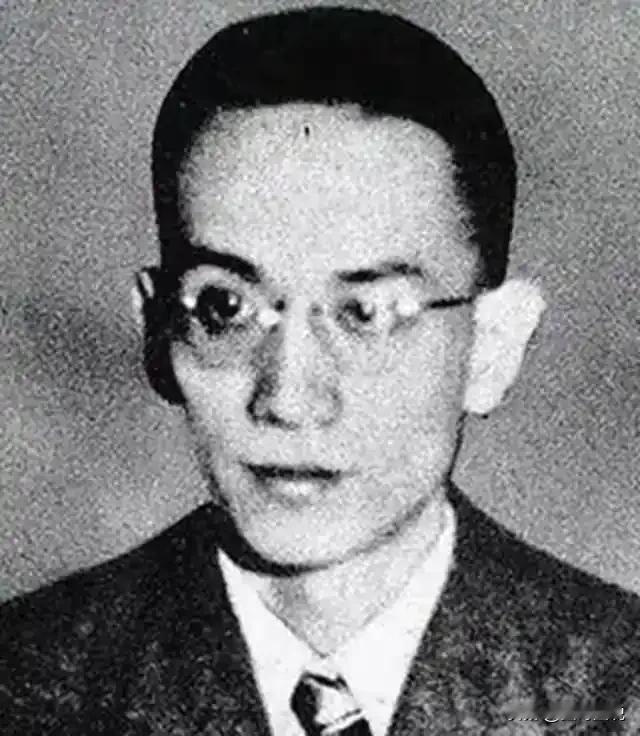

吴光伟,一位以美貌和才华兼具的女子,曾是延安时期的“头号美女”,她的名字被许多人记住,但她的一生,却像是被历史遗忘的侧影。 从京城的教会学校到革命的洪流,再到晚年在台湾的孤独,她的命运是20世纪中国动荡历史的缩影。 她的美貌不仅让她成为焦点,也让她承受了不小的政治压力,她的故事是一个关于理想与现实、爱情与背叛、革命与个人命运交织的悲剧。 吴光伟,原名吴莉莉,1911年生于河南,2岁时随父亲迁至北京,她的家庭背景显赫,父亲曾担任北洋政府盐务局局长,家境宽裕。 她和家人住在北京的洋楼里,从小接受的是传统和西式教育的混合体,她就读于教会学校,英语流利,精通西方文化。 1926年,年仅15岁的她参与了“三一八”学生运动,这次经历让她早早接触到社会和政治的风云,尽管运动遭到镇压,她依然坚信自己能为社会做些改变。 1934年,吴光伟与张砚田结婚,张砚田后来成为国民党的官员。婚后的吴光伟与丈夫保持着一种复杂的关系,丈夫赴日留学时,她一边独自照顾家庭,一边教书为生。 在丈夫不在的日子里,她的个人理想逐渐向革命倾斜。 1935年,她考入南京戏剧学校,戏剧成为她生命中的新起点。 她凭借出色的表演才能,获得了不小的关注,但她与张砚田的政治立场差异逐渐显现,最终她因政见分歧退学,投身到革命的洪流之中。 吴光伟的革命生涯在1937年迎来了高潮。 那一年,她来到延安,成为了毛泽东身边的翻译和话剧演员,由于她英语流利、气质出众,她很快成为史沫特莱、斯诺夫妇等外国记者的翻译。 毛泽东亲自称赞她为“勇敢貌美之女演员”,她的表演才华也得到了不少外宾的认可。 海伦·斯诺称她的表演“令人折服”,这一时期,吴光伟的名字成为延安时期一颗闪亮的星。 随着她在延安声名鹊起,她也引发了党内的不小争议。 吴光伟的外貌、她与外国记者的亲密关系,以及她身上流露出的“洋气”,都成为了一部分党内人士的不满根源。 特别是与毛泽东和史沫特莱的交往,让她被一些人视为“不够革命”,这种“洋气”的标签让她成为了政治斗争的牺牲品。最终她被“礼送出延安”。 她的离开,标志着她与革命阵营的决裂,也让她的命运发生了戏剧性的转折。 离开延安后,吴光伟并没有完全退出政治生活,她先是在西安国民政府工作,尽管她曾尝试重返延安,但始终未能如愿。 她与张砚田的婚姻也因政见分歧逐渐走向破裂,张砚田逐渐变得保守,而吴光伟则始终心怀革命理想,她多次申请回到延安,却始终没有得到批准。 最终,她在1949年被迫随丈夫前往台湾,张砚田作为国民党官员,强行带着她离开大陆。 吴光伟曾尝试反抗,但她最终未能摆脱命运的安排,在国民党的士兵强行押送下,她被迫登上了前往台湾的飞机。 来到台湾后,吴光伟的生活发生了翻天覆地的变化。 在台湾,她试图适应新的环境,但革命的理想和现实的残酷让她始终无法释怀。 她淡出了公众视野,过上了隐居的生活,成为一名普通的主妇,她心中始终无法忘记延安的岁月。 每当她与旧友重聚时,她总会忆起那些在延安窑洞中度过的日子,忆起与毛泽东和史沫特莱的交流与交情。 她常常说:“每当想起延安的窑洞和夜晚的谈话,烟灰都忘了抖落。”这句感慨道出了她对那个时代的深切怀念,也反映了她内心的失落与无奈。 她的政治理想和对革命的热情在台湾并未得到回应,她的心情日渐沉郁,逐渐陷入了郁郁寡欢的状态。 酒成为她消愁的良药,她常常借酒浇愁,举杯遥祝大陆和毛泽东,她心中的失望与无奈,几乎成了她晚年生活的主旋律。 1975年,64岁的吴光伟因病去世,离世时她的名字几乎被历史遗忘,曾经的“延安第一美女”成了过去的一个影像。 尽管少数回忆录中提及她,但她的名字逐渐从公众的视野中消失。 吴光伟的一生,充满了波折和无奈,她曾是延安时期的一颗璀璨明星,却也因为外貌与政治立场的冲突,成为了历史洪流中的牺牲品。 她的故事,折射出20世纪中国女性在革命、政治和个人情感之间的挣扎与选择。 在那个充满理想与斗争的时代,吴光伟既是一位怀揣理想的革命者,也是一位被政治风暴裹挟的悲剧人物。 她的悲剧命运,不仅仅是个人的遗憾,更是那个时代无数女性命运的缩影。 吴光伟的故事提醒我们,在历史的洪流中,个体的命运往往被时代的巨轮所压倒,个人的理想和情感也难以逃脱政治斗争的漩涡。 她的故事,既是革命年代知识分子与历史抉择的缩影,也是那个时代对女性的双重标准与困境的象征。

![沈月东方秦兰元气来袭东方秦兰沈月元气来袭东方秦兰沈月元气来袭,好看,[比心][比心]](http://image.uczzd.cn/14435558299740022822.jpg?id=0)

路上的风景

第一眼以为是大s