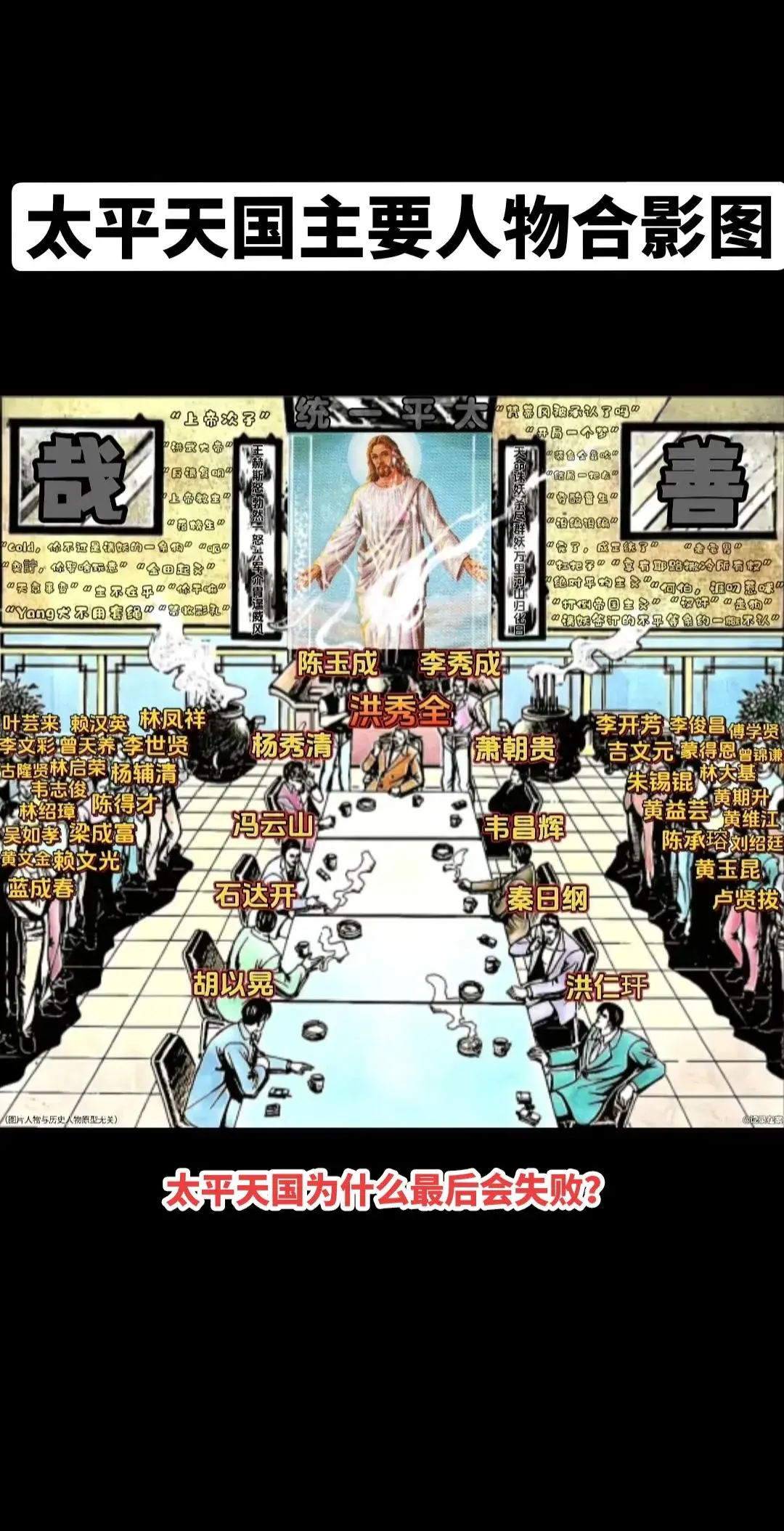

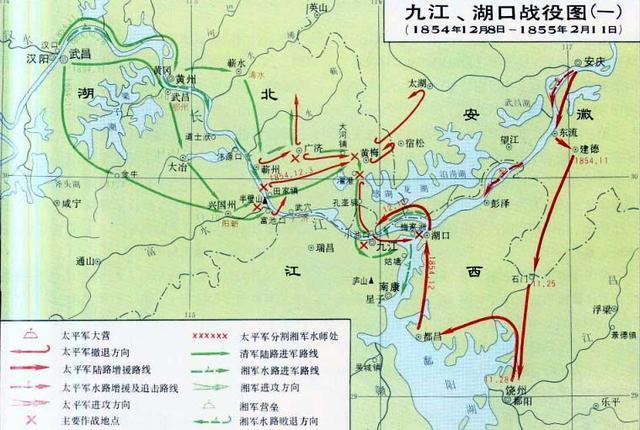

金田起义2年,杨秀清扩军50万,为何北伐却很难招募兵马? 1851年,广西金田村爆发了起义,这标志着轰轰烈烈的太平天国运动正式拉开了帷幕。当时,聚集在金田村的起义队伍超过两万人,其中包含了大量的家属。 这支队伍主要由客家人组成,他们共同信奉一种叫做拜上帝教的宗教。然而,这支队伍在广东和广西一带发展并不顺利,面临着很多困难,想要扩大势力范围显得非常吃力。 太平军初期发展受阻,其中一个重要原因是客家人和本地人之间的矛盾非常尖锐,这种对立就像一道无法轻易跨越的障碍,极大地限制了太平军的势力扩张。 形势发生转变的关键是太平军进入湖南湖北后。 杨秀清观察局势,改变了以往的宗教策略,不再像过去那样排斥天地会、三合会等民间组织,反而主动吸收他们加入,这大大增强了太平军的实力。 拜上帝教推翻清朝的信仰,与天地会等组织“反清复明”的目标不谋而合,这种共同的目标将原本对立的双方团结起来,产生了巨大的力量。 湖南南部的矿工、天地会成员,以及湖北北部和湖南南部一带的渔民、搬运工等社会底层人民,纷纷加入太平军,他们带着家人,甚至带来了大量的船只。 仅仅用了两年时间,太平军的人数就迅速增加到了五十万,并且拥有了一万多艘战船,这为将来攻占南京,建立太平天国政权打下了坚实的基础。 清朝那时候,虽然没像明朝末年那样乱,但也不是特别稳当。 老百姓负担很重,等级制度又特别严,尤其是像渔民这样的,好像被社会遗忘了一样,日子过得很艰难,很想换个活法。 太平天国提出的“天下兄弟姐妹,人人平等”这个说法,对他们来说,很有诱惑力。 再加上那时候外国的情况对他们比较有利,英国和法国正忙着打克里米亚战争,清朝暂时没有外国的麻烦,这也给了太平天国发展的机会。 太平天国建立政权后,一次重大的战略失误却给后来的失败埋下了隐患,这就是北伐。 1853年,林凤祥、李开芳带领两万精兵开始北伐,目标是攻取燕京(北京)。 这支深入敌后的孤军,采取了“快速突击,避免攻占城市”的策略,希望靠速度取得胜利。但是,华北地区的情况并不利于太平天国的军队。 北方地区儒家思想影响深远,百姓普遍不接受拜上帝教。 同时,北方社会矛盾不如南方突出,也没有像天地会这样的传统反清组织。 北伐军面临严重的后勤问题,难以建立稳固的后方,粮食只能靠当地征集,无法支撑大规模的军队扩张。 杨秀清后来增派的几千援军,力量薄弱,对整个战局起不到太大作用,反而损失了数万精锐士兵。 此外,西征战事也麻烦不断。兵力不够,领兵的将领实战经验又少,还老是换主帅,这些问题严重拖慢了西征的步伐。 杨秀清把西征的主要兵力交给了没什么打仗经验的林绍璋来指挥,结果在湘潭吃了大败仗,两万精锐部队几乎全军覆没,也因此给了湘军一个崛起的绝好机会。 虽然石祥祯在靖港打赢了一仗,但并不能挽回湘潭战役中遭受的惨重失败。太平天国同时面对两方面的敌人,使得整个战局变得非常不利,原本的优势瞬间消失。 为了打破当时的僵持局面,杨秀清把石达开调回来,想要彻底打垮盘踞在江南和江北的清军大营。 可惜的是,太平军采取分兵的策略同时作战,结果没能完全消灭敌人,反而给了清军一个喘息的机会,让他们得以迅速重新组织力量。 秦日纲在东征中遭遇失败,石达开的西征也进展不顺,太平天国最终还是没能摆脱两线作战的不利局面。 原本已经麻烦不断的太平天国,又遭遇了新的困境。杨秀清越来越想要更大的权力,他和洪秀全等领导者之间的矛盾越来越严重。 最终,这些矛盾爆发了天京事变,给太平天国带来了巨大的打击,让它遭受了重大的损失,实力大为削弱。 太平天国的起落就像坐过山车,从金田起义的小火苗燃起,一路高歌猛进,最终在天京(南京)定都,达到短暂的辉煌顶峰。 然而,好景不长,一场悲剧很快就降临。战略上的失误、内部矛盾的爆发,再加上外部环境的剧烈变化,就像几股强大的力量合在一起,共同推翻了太平天国的大厦。

![太平天国洪秀全在国外火了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12996820769509865548.jpg?id=0)