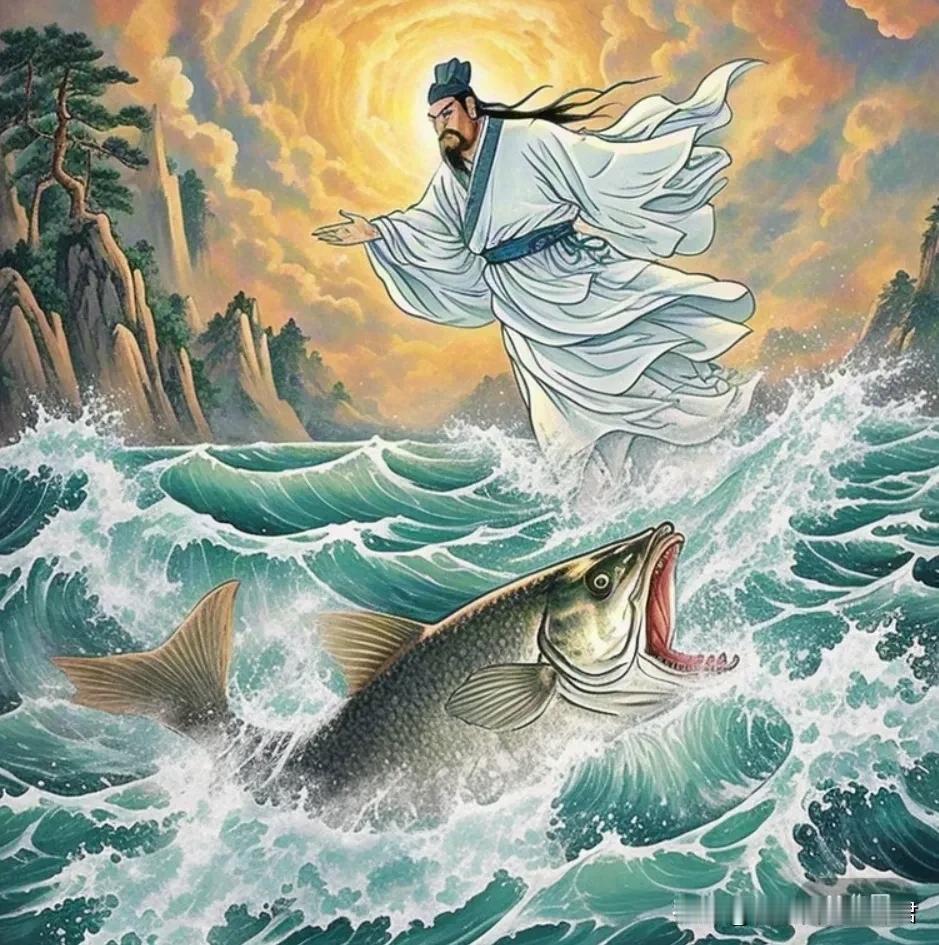

鱼是灵魂的摆渡者?丨屈原为什么要“葬身鱼腹”? 阅读《屈原列传》,对屈原自尽方式有点疑问。历史人物的自尽方式多种多样,或自溢,或服毒,或自刎(项羽自刎),或绝食,或投水(王国维投湖),不同的方式有不同的象征意义。同为投水,但屈原的投江与王国维等人的投湖却有点不同,常人投水只是投水而没,而屈原投江并不是一般的投水而死,而是想“葬乎江鱼之腹中”,这是为什么呢? DeepSeek是这样解读的,你认可吗?或另有不同的解读吗? 屈原在《离骚》中写道"宁赴湘流,葬于江鱼之腹中",这一独特表述具有多重深意,主要体现在以下四个方面: 1. **精神洁癖的终极表达** 作为"香草美人"意象体系的创造者,屈原对纯洁性的追求近乎偏执。他宁愿让肉体被鱼群净化,也不愿让世俗的浊气沾染自己的躯体。这种选择暗合其"举世皆浊我独清"的生命宣言,将肉体消亡转化为精神净化的仪式。 2. **楚地巫文化的生死观折射** 在楚地巫文化中,水是沟通天地的媒介,鱼被视为灵魂的摆渡者。选择鱼腹为归宿,暗含通过水族完成灵魂升华的宗教想象。这种死亡方式既是对现世的彻底否定,也是对精神永生的隐秘期待。 3. **政治隐喻的极致书写" 鱼腹"意象构成对楚国统治阶层的尖锐讽喻。当权者如同吞食忠良的巨鱼,这个充满痛感的比喻将个人悲剧升华为政治寓言,暗示整个国家机器已沦为吞噬正义的怪兽。 4. **文学原型的自我塑造** 这种独特的死亡想象开创了中国文人"以死明志"的叙事范式。通过将死亡场景诗意化、象征化,屈原成功地将个体命运转化为永恒的文化符号,为后世文人提供了精神自戕的美学模板。 这种看似非常理的死亡表述,实则是屈原精心构建的终极艺术装置。他将肉体的消亡转化为精神的永生仪式,用鱼腹意象完成对浊世的最后一击,使死亡本身成为最震撼的谏书。这种充满张力的生命终结方式,最终成就了中国文化史上最悲壮的文人殉道范式。