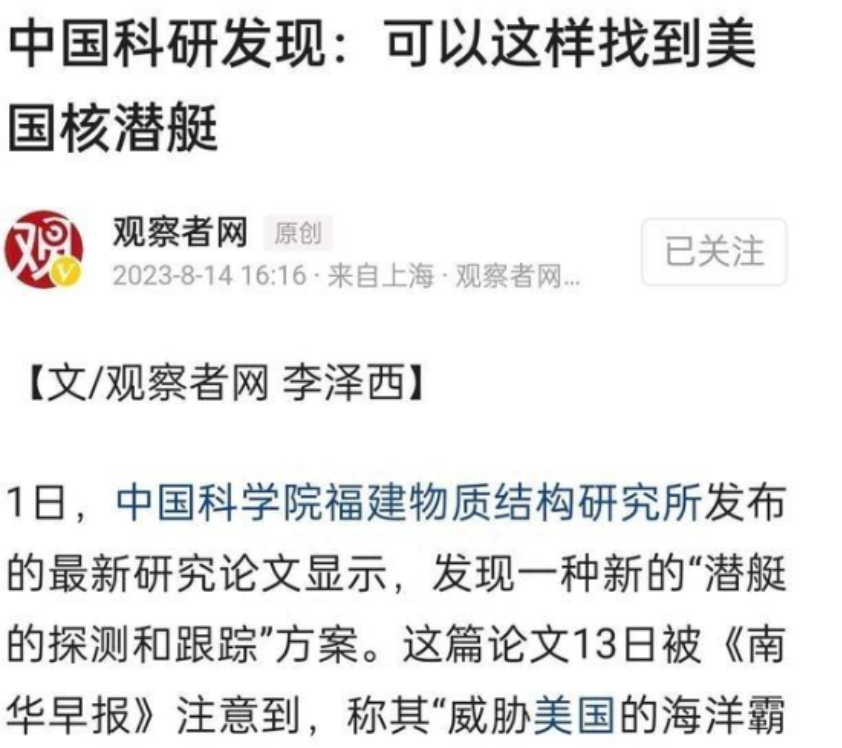

在去年中国科学院曾宣布在潜艇探测技术领域取得重大突破,这一消息立即引发了全球关注,这项新技术被认为可能对美国海军的优势地位构成严重威胁,甚至有可能改变全球海洋权力的格局,然而,这项技术的具体内容和潜在影响究竟如何? (点击右上角“关注”,下次观看不迷路,文章内容有可靠的信息来源,文中人物均为化名)

它是否真的能够撼动美国的海洋霸权?让我们一起来揭开这个谜题的面纱。 中科院的这项技术突破并非凭空而来,近年来中国在海军建设和反潜技术研发方面投入了大量资源,这次的重大突破,正是这一系列努力的结晶。 据悉这项新技术的核心在于利用潜艇航行时产生的空泡效应,当潜艇高速航行时,其周围会形成大量微小气泡,这些气泡会对周围海水产生复杂的紊流。 中科院的研究人员发现,这种紊流会引发微弱的电磁场变化,通过精密的仪器捕捉这些变化,就能够实现对潜艇的远距离探测,这一发现堪称是反潜技术领域的一次革命性突破。 这项技术的应用并非易事,海洋环境复杂多变,如何在茫茫大海中准确捕捉到这些微弱的信号,是一个巨大的挑战,为此中科院的研究团队付出了艰辛的努力。 他们开发了一套先进的信号处理算法,能够有效过滤掉海洋环境中的各种干扰,同时他们还利用了人工智能技术,使系统能够自主学习和优化探测效果。 这项技术的成功,不仅体现了中国科研人员的智慧,也展示了中国在高科技领域的整体实力,从最初的概念提出,到最终的技术突破,整个过程凝聚了无数科研工作者的心血。 值得注意的是这项技术的应用范围并不局限于海洋,研究人员发现,类似的原理也可以用于太空探测,这意味着中国在太空监测领域也可能取得重大突破。 与此同时中国的太赫兹技术研究也取得了重要进展,太赫兹波段具有独特的穿透性和高分辨率特性,在反潜探测中具有广阔的应用前景。 中科院的研究人员正在积极探索,如何将太赫兹技术与新型反潜探测技术相结合,以进一步提升探测能力,这种跨学科的研究方法,体现了中国科研的创新精神。 技术的进步往往伴随着新的挑战,如何在实际应用中克服各种困难,如何应对可能出现的反制措施,这些都是摆在中国科研人员面前的难题。 更重要的是这项技术的出现可能会引发新一轮的军备竞赛,它是否会导致国际局势的紧张,各国又将如何应对这一技术带来的挑战? 面对中国的技术突破,美国海军显然不会坐以待毙,长期以来美国海军凭借其强大的航母编队和先进的核潜艇,在全球海域保持着绝对优势。 这种优势正面临着前所未有的挑战,中国新型反潜技术的出现,无疑给美国海军敲响了警钟,特别是在西太平洋地区,美国海军的行动自由可能会受到严重限制。 美国军方对此高度重视,据悉五角大楼已经召开了多次紧急会议,讨论应对策略。 美国的应对措施可能包括加大反潜技术的研发投入,改进潜艇隐身性能,以及调整战略部署等,有分析认为美国可能会加速发展新一代的隐身潜艇,以应对中国的新型探测技术。 同时美国也在积极寻求与盟国的合作,最近美国、英国和澳大利亚组成的AUKUS联盟,就核潜艇技术展开深入合作,这被视为是针对中国海军崛起的一种战略布局。 美国的这些举措能否有效应对中国的技术突破,仍是一个未知数,中国的新技术可能会导致海战模式的根本性改变,传统的海上优势可能不再那么重要。 国际社会对此也反应强烈。一些国家担心,这种技术突破可能会打破现有的战略平衡,引发新一轮的军备竞赛。

日本、韩国等美国盟友尤其关注这一发展,他们担心自身的海上安全可能受到影响,与此同时一些中立国家则呼吁各方保持克制,通过对话和谈判来解决分歧。 值得注意的是,中国官方对这项技术的态度一直保持低调,中国外交部发言人在例行记者会上表示:中国的科技发展始终是以和平利用为目的,我们无意与任何国家进行军备竞赛。 这种表态似乎意在安抚国际社会的担忧,然而它能否真正缓解各方的疑虑,还有待观察。 事实上这项技术的影响远不止于军事领域,它可能会重塑全球海洋秩序,影响海上贸易路线,甚至改变各国的海洋资源开发策略。 一些经济学家指出,如果这项技术能够广泛应用,可能会大大提高海上运输的安全性,降低保险成本,从而促进全球贸易的发展。 也有人担心,这种技术可能会被用于非法目的,如海盗活动或走私,如何在保护国家安全和维护海洋自由之间找到平衡,将是各国面临的一个重要课题。 此外这项技术还可能对海洋科研产生深远影响,它为海洋生物学、海洋地质学等领域提供了新的研究工具,有望推动人类对海洋的认知迈上新的台阶。 中国这项技术突破的影响是多方面的,既带来了挑战,也创造了机遇,它可能会重塑全球海权格局,但同时也为解决一些全球性问题提供了新的思路。

参考资料:观察者网所发布