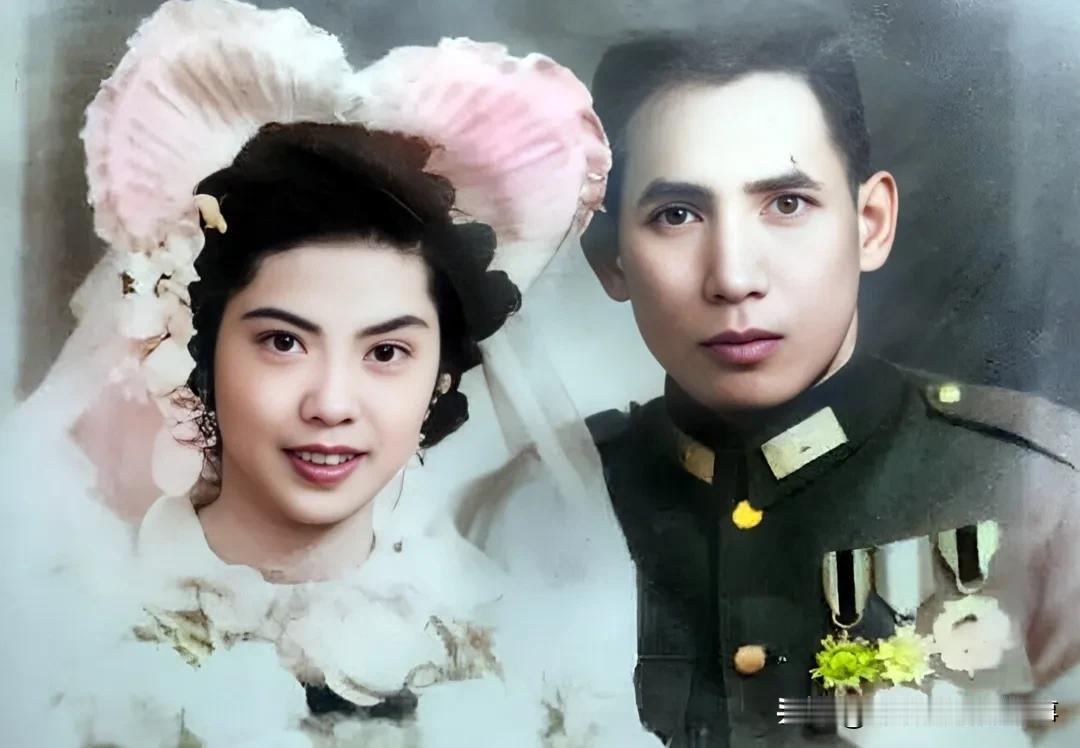

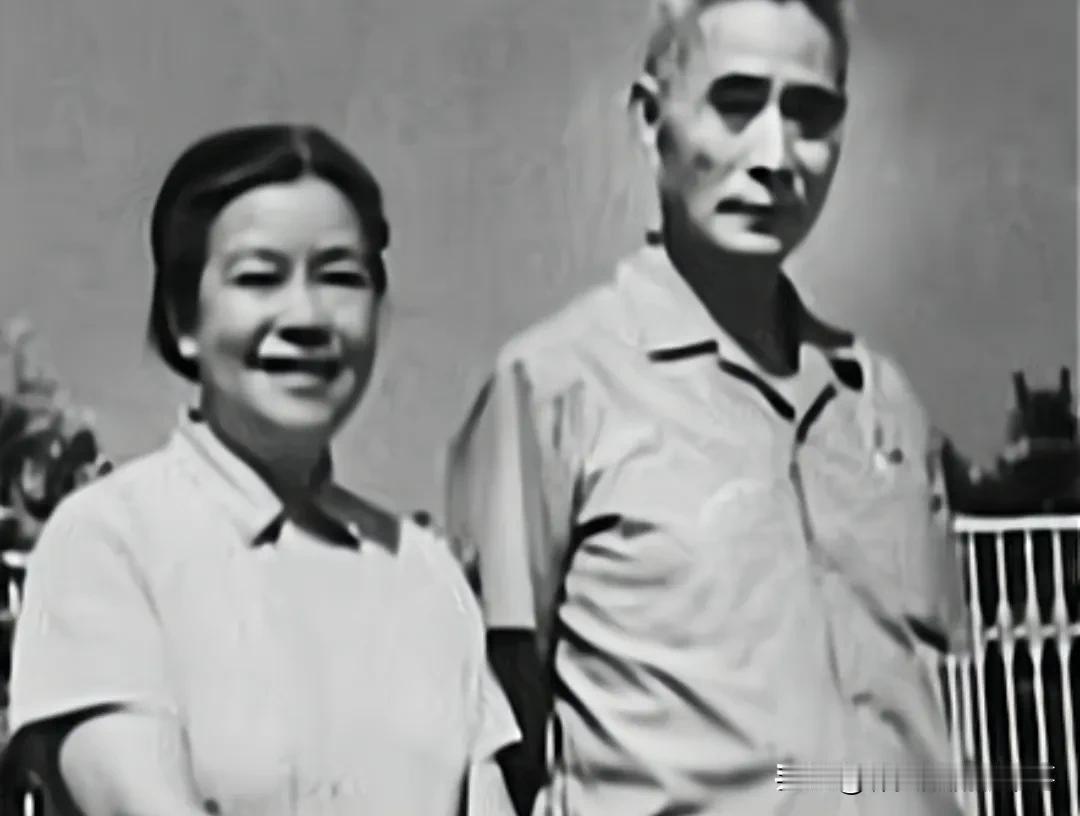

1949年,随着解放军百万雄师踏破长江天险,蒋介石和他的亲信们不得不携家带口退居台湾,临行前,蒋介石在清点随行人员列表时,特意向名单中加了一位名叫蔡若曙的女子。 这位浙江姑娘,出身于家乡大族,符合江南女子的一切固有标签,含蓄温婉、美丽大方。 然而她并不擅长家务,为了养家糊口,此前从未参加过工作的她,第一次开始独立设法赚钱。 在上海落脚后,她考取了上海图书馆的管理员岗位,有了维持生计的生活来源。 除此之外,她还经常兼职给各街道抄写文件,多赚些酬劳为孩子们改善生活。 然而,就在蔡若曙奋力将整个家庭拉回正轨之时,她的丈夫黄维却表现相当恶劣。 众所周知,黄维对蒋介石是出了名的愚忠。 因此他一直以当代“文天祥”自居,满口都是“不为瓦全”。 在改造期间,他顽固不灵、冥顽不化,拒绝接受任何形式的改造。 他的行为不仅让自己的妻子和家人失望至极,也让社会各界为之痛心。 然而,尽管面对生活的艰辛和精神的折磨,蔡若曙并没有放弃希望。 她坚信丈夫最终会认识到自己的错误并回归家庭。 于是她默默承受着一切压力和痛苦,日日期盼丈夫早日改造归来。 终于有一天,政府宣布第一批特赦名单即将公布的消息传来。 蔡若曙满怀期待地等待年底的到来。 然而到了最后时刻,政府却宣布黄维并未入选第一批特赦名单。 这对蔡若曙来说无疑是一个巨大的打击。 她甚至一度萌生了轻生的念头,但最终因为舍不得几个年幼的孩子而咬牙坚持下来。 经过长时间的感化和照顾,黄维逐渐被打动并配合改造。 他开始服从管理并积极研究“永动机”,这表明他已经意识到自己的错误,并愿意努力改变自己的人生轨迹。 然而,此时蔡若曙的精神状况已经出现了极大的问题。 即使政府安排了新的工作,给她和孩子提供更好的生活条件,她也很少关心孩子的成长和教育,反而更加关注丈夫的研究进展情况。 1976年,那是一个春天的早晨,阳光洒在蔡若曙的脸上,带来了温暖与希望。 这一天,她的大儿子——在十年浩劫中饱受冤屈的年轻人,终于得到了他应有的名誉,更令人欣喜的是,他即将与心爱的人步入婚姻的殿堂。 这本应是一个双喜临门的日子,却没想到,这喜悦的涟漪在黄维的心湖激起了不同的浪花。 蔡若曙迫不及待地想要与丈夫分享这份喜悦,然而,当她走进黄维的研究室时,却发现他正深陷于自己的世界,对外界的喧嚣充耳不闻。 面对妻子的激动与分享,黄维的反应却是冷淡与责备,责备她打扰了他的“永动机”研究。 那一刻,蔡若曙的心仿佛被寒冰所封。 她不明白,为什么自己深爱的丈夫会对这份喜悦如此漠然,更不明白为何他会将那些冰冷的机器看得比自己还重要。 在丈夫的冷漠面前,她感到前所未有的孤独与绝望。 几天后,一个平静的午后,黄维像往常一样回到家中,却发现蔡若曙的床榻空空如也。 他心中涌起一股不安,四处寻找妻子的踪影。 当他走到永定河边时,人群的嘈杂声让他心头一紧。 他挤进人群,只见河水中漂浮着一具无生气的躯体,那是他的妻子蔡若曙。 黄维的心仿佛被撕裂,他毫不犹豫地跳进河中,试图抓住那渐行渐远的身影。 但一切都已为时太晚,他只能眼睁睁地看着妻子离他而去。 被路人救起的黄维,身心俱疲,他病倒在床,连送妻子最后一程的力气都没有。 蔡若曙的离去,让黄维痛彻心扉。 他或许直到那一刻才明白,生活中最重要的,不是那些冷冰冰的机器和遥不可及的梦想,而是身边那个默默支持、陪伴自己的人。 但遗憾的是,他明白得太晚,失去的已无法挽回。 这个故事提醒我们,珍惜身边的人,珍惜每一个可以沟通、理解的机会。因为在这个瞬息万变的世界里,真正能够陪伴我们走到最后的,往往是最简单、最真挚的情感。当我们回首往事时,不会因为错过而悔恨,不会因为无法理解而遗憾。