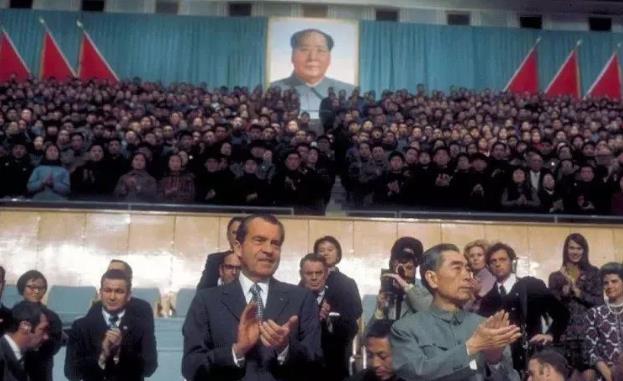

1972年,尼克松访华时称要直播,怕中国承担不起100万美元的租金,周总理听后,只用一招就让美国叹服,既没有拿高额租金,也没有给美方可乘之机。

1972年的尼克松访华,宛如一张千层酥,每一层都充满了悬念和意外。

当时的中美关系犹如冰火两重天,隔着一片波澜壮阔的太平洋,两国仿佛身处各自的世界,然而历史的车轮转动,带来了一场前所未有的邂逅。

尼克松带着一个浩大的通讯团队踏上中国的土地,他们如同一群探险家,准备在未知的领域中探索前所未有的传播途径。

这支队伍里有怀揣着满腔热血的记者,有操心着如何让新闻最快速度传回美国的通讯负责人,还有一帮卫星技术专家,准备在天空中架设桥梁,连接两国之间的信息通道。

但中国当时在通讯卫星技术上的水平相对较低,在无边的信息海洋中孤掌难鸣,这成了一道巨大的难题,如何应对尼克松访华的全程电视报道?

周总理这位外交的智者,面对这个问题时,展现出一种巧妙绝伦的谋略。他将目光投向了熊向晖,委托给他一个关键任务:让美国帮忙租一个卫星,并在转播方面也给予我们一定的支持。

熊向晖思考到一个策略,一个能在这场通讯战中稳操胜券的计谋,他将周总理的意思传达给了美方的齐格勃,由他负责传递两国之间的信息。

齐格勃听后眉头微皱,他表示如果租借卫星,费用可能高达100万美元,但他突然神采飞扬地透露,其实美国已经准备好了通讯卫星,只需在中国修建地面站,费用方面完全不是问题。

这个消息如同一颗震撼弹,让熊向晖陷入了沉思,在他的思绪中,是否租借卫星成了一个重要的抉择,仿佛是站在十字路口的人生大决断,于是他将这个提议带回了中国,向周总理汇报。

周总理听后,目光深邃地看着远方,仿佛在思考着未来的走向,然后他果断地否决了美国的提议。殊不知这一决策的背后,隐藏着更深的谋略。

在周总理看来,美国的提议是一个精心设计的陷阱,虽然他们声称一切都是免费的,但实际上背后隐藏着对中国主权和安全的威胁。

因此周总理提出了一个更为巧妙的方案,他同意修建地面站,但费用要中国承担,而美国只需在技术上提供一些援助就行。这样一来,中国既能拥有自己的通讯卫星系统,又能避免落入陷阱。

对于租借的问题,周总理更是提出了一个独特的条件,他表示可以花钱租借,但在整个租借期间,卫星的所有权完全属于中国,如果美国想要使用,必须提前申请并支付相应的使用费用。

周总理的决断,不仅解决了高额租金的问题,还让中国在技术上掌握了主动权。事后,美国方面也不禁对这一方案竖起了大拇指,纷纷赞叹周总理的智慧。

在后来的岁月里,中美关系经历了许多波折和曲折,有时是携手同行,有时又剑拔弩张。

回首历史,这件事情或许只是一个微小的点缀,但它却在世界政治的大舞台上留下了一道绚丽的痕迹。