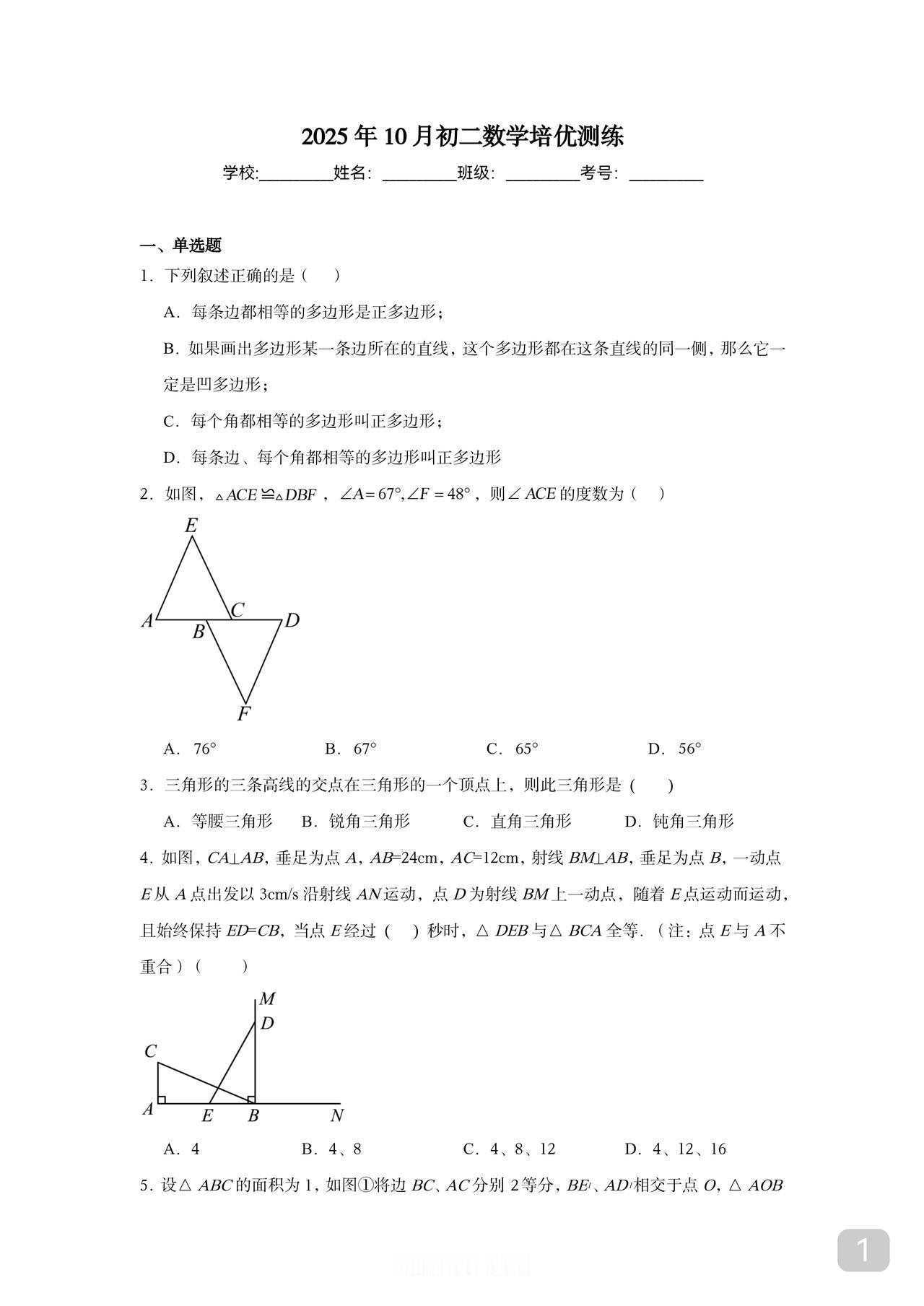

2025 年软科中国大学最好的专业排名中,西湖大学仅有一个专业进入全国前50%行列,这一表现与其在《细胞》《科学》《自然》(CNS)期刊发表论文数量稳居全国前十、部分全球排名表现突出的状况形成鲜明反差,这种差异本质上是新兴研究型大学发展阶段特征与多元评价体系导向差异共同作用的结果。

从评价体系的核心逻辑来看,软科专业排名采用学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件五大指标类别及27项具体指标,更侧重本科专业建设的综合性与成熟度,而CNS论文数量则聚焦顶尖科研产出的单一维度。

西湖大学2022年才启动本科招生,目前本科专业仅8个,相较于传统高校动辄数十上百个专业的规模,其专业覆盖广度先天不足,在依赖多专业数据积累的排名中自然缺乏竞争力。

软科排名中占比不低的毕业生就业质量、社会声誉等指标,需要长期办学历史的沉淀,而西湖大学首批本科生尚未完全毕业,既无成型的就业质量数据支撑,社会对其专业价值的认知也未充分建立,这与北大、清华等高校在专业生源、就业维度的A+评级形成鲜明对比。

从学科发展的阶段性特征来看,西湖大学虽在基础学科领域实现科研突破,但尚未完成从“科研优势”到“学科优势”的转化。软科最好学科排名的指标体系包含人才培养、平台项目、成果获奖等多重维度,而西湖大学目前的优势集中在学术论文单一环节,在国家级教学平台、重大成果获奖等关键指标上仍有短板。

据其公开披露的信息,国家级重大科研平台建设仍是亟待加强的薄弱环节,这使其在与拥有多个国家重点实验室的传统高校竞争时处于劣势。

此外,该校本科教育实行“通识教育与专业教育结合”的模式尚在探索期,尚未形成可量化的人才培养成果,而软科排名今年新增的教学平台基地指标,进一步凸显了这种发展阶段的差距。

对于冲击“双一流”而言,西湖大学需在保持科研优势的基础上,实现学科建设的系统性升级。首先应聚焦优势学科的平台化建设,以已重组成功的全国重点实验室为核心,强化牵头单位的主导作用,推动科研平台与教学平台的资源整合,填补国家级实验教学示范中心等缺口,形成“平台——项目——成果”的联动体系。

其次要加速科研优势向教学质量的转化,将CNS论文的研究成果转化为本科课程资源,扩大本科生参与顶尖科研项目的覆盖面,通过“本硕博贯通”培养模式形成人才培养特色,逐步积累生源质量与就业质量的核心数据。

在学科布局上,需坚持“特色化+交叉性”策略,避免盲目扩张专业数量,重点发展与基础学科关联紧密的生物医学工程等交叉学科,培育新的学科增长点。

同时要深化产学研协同,依托长三角产业优势,推动科研成果向应用领域转化,在服务国家战略中积累社会声誉,弥补软科排名中社会评价维度的短板。

此外,针对人才引进竞争加剧的外部压力,需构建更具吸引力的人才发展生态,平衡科研人才与教学名师的引进比例,为学科建设提供全方位支撑。

作为一所新兴研究型大学,西湖大学的发展轨迹注定不同于传统高校,其科研突破与专业排名的阶段性差异具有必然性。只要坚持以学科建设为核心,在平台建设、人才培养、社会服务等维度持续发力,将短期科研优势转化为长期学科竞争力,完全有望在第三轮 "双一流" 评选中实现突破。

![家长的身份都是孩子在学校给的[跪了]](http://image.uczzd.cn/13858808150904938564.jpg?id=0)

![太6了,现在的95后、00后飞行员可不惯着你[doge]上来就三字经!而且还是外文](http://image.uczzd.cn/5476084545012128265.jpg?id=0)