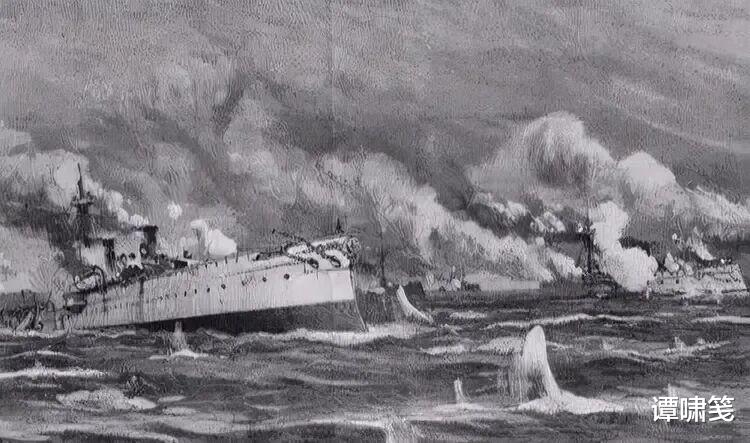

1895年,威海卫海面的硝烟散尽,北洋舰队的残骸在海浪中沉浮,标志着清廷数十年的海防建设付诸东流。但鲜为人知的是,就在这片废墟之上,一场规模空前的海军重建运动悄然展开。

十余年间,一支全新的舰队拔地而起,其舰阵之雄曾令西方侧目,护侨之举曾让侨胞扬眉,却终究在王朝末路的动荡中走向分裂。这场重建背后,是东方古国海权意识的短暂觉醒,更是封建体制难以突破的宿命悲歌。

舰阵崛起:从英德订造到自主尝试的破局

甲午惨败的刺痛,让清廷终于正视“无海不立”的现实。1896年,户部打破“停购外舰”的旧规,拨出专款重启海军筹建,此次建设不再追求“亚洲第一”的虚名,而是以“御侮保疆”为核心目标。

与北洋舰队筹建时的犹豫不同,清廷此次果断向英德两大海军强国下单,一批性能远超旧舰的新式舰艇相继入列。

这批新舰构成了重建海军的核心力量:五艘巡洋舰“海天”、“海圻”、“海容”、“海筹”、“海琛”均为4000吨级以上主力,航速提升至19节,较北洋舰队最快的“致远”舰快出近一倍,舰首三门速射炮形成密集火力网,堪称当时亚洲顶尖配置。

其中“海圻”舰出厂时,英国造船厂工程师曾评价:“此等舰只在远东海域,足以应对任何挑战。”除巡洋舰外,清廷还购入“飞霆”、“飞鹰”两艘鱼雷炮舰及“海龙”级四艘驱逐舰,形成了巡洋舰、驱逐舰、鱼雷舰协同的立体作战体系。

在引进外舰的同时,自主造舰的努力从未停歇。江南制造总局在德国工程师指导下,成功建造3000吨级驱逐舰“建威”、“建安”,虽然火力略逊于外购舰,但实现了从部件仿制到整体建造的突破。

舰员接收新舰时的场景颇具象征意义:年轻水兵围着蒸汽轮机反复钻研,笔记本上写满机械原理注解,昔日“舰员不知舰械”的窘境已悄然改变。

不过福州船政局的衰败仍未逆转,官僚主义盛行导致造船效率低下,一艘驱逐舰耗时六年才完工,下水时部分图纸已遗失,成为自主造船进程中的遗憾注脚。

人才革新:从洋员依赖到职业海军的蜕变

甲午之战暴露的不仅是舰只差距,更有人才短板——北洋舰队指挥层多为旧式武官,洋员主导核心操作,关键时刻屡屡掉链。

重建之初,清廷便确立“人才为本”的策略,1896年重启的海军留学计划堪称里程碑式举措。

首批选拔的学员多为青年才俊,送往英国朴茨茅斯海军学院、德国基尔军港深造,专攻舰船指挥、火炮操作等实战技能,而非旧式水师的“弓马娴熟”。

国内学堂改革同步推进,烟台、广东等地水师学堂摒弃“重科举轻实操”的旧制,课程设置全面对标西方:上午讲授航海学、动力学,下午进行舰炮实射、鱼雷操作训练,甚至引入模拟海战推演。

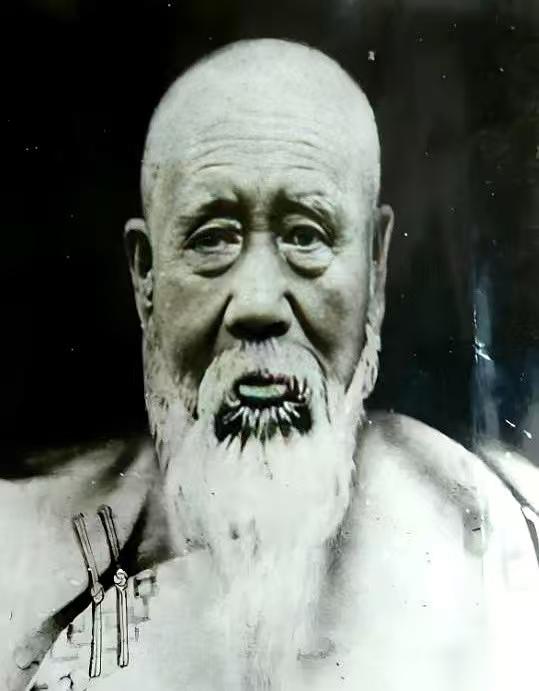

萨镇冰、程璧光等留洋归来者担任教官,推行严苛的军营制度:水兵统一着海军蓝制服,剪去发辫,禁止携带家仆,违规者直接除名。这种近乎“脱胎换骨”的训练,培养出中国第一代职业海军军官,他们后来成为民国海军的核心力量。

1909年,皇族载洵率团赴欧洲考察后,推出两项开创性举措:一是组建海军陆战队,按英军标准训练登舰攻坚、滩头布防技能,打破了“水兵只在舰上作战”的传统认知;二是颁布《海军七年计划》,明确舰队规模、兵源标准及港口建设规划,其中“征兵需考察学历、家境、体能”的规定,首次确立了“标准兵”招募制度。

短短数年,沿海百姓便感受到变化:昔日畏海盗如虎,如今见军舰巡航便主动致敬,海军形象已从“丧师之军”转变为“海防屏障”。

怒海扬威:从被动求和到主动维权的转折

重建后的海军很快迎来实战检验,1899年意大利强索三门湾事件堪称“立威之战”。当时意大利以为清廷仍会屈膝退让,贸然发出最后通牒。

出乎列强意料的是,清廷当即下令“海圻”、“海容”等五舰启航,在三门湾外摆开决战阵型,主炮直指意舰锚地。

意大利政府见清军舰队阵容齐整、火力强劲,不得不紧急撤回通牒,这是甲午战后清廷首次在外交冲突中凭武力逼退列强。

南海维权更彰显海权意识的觉醒。

1907年,广东水师提督李准率“伏波”、“广金”等舰巡航西沙、东沙群岛,面对日本对东沙岛的非法侵占,舰队直接登陆驱逐侵略者,在礁石上镌刻“广东水师提督李准巡阅至此”,并竖立主权碑。

此次巡航并非象征性行动,舰队还完成了水文测量、岛礁绘图,为后续南海主权界定留下关键依据。

1911年“海圻”号环球航行更是将威慑力延伸至远洋。

舰队途经古巴、墨西哥时,恰逢墨西哥爆发排华骚乱,“海圻”号当即停泊墨西哥港口,舰长仅以“奉命巡航,关切侨胞安危”为由,便迫使墨西哥政府公开道歉并赔偿损失。

在美国纽约港,西方媒体惊叹于中国水兵“队列严整、器械精良”,《纽约时报》评论称:“这支舰队证明,东方古国并未放弃海权。”

值得一提的是,此次航行中,舰上官兵集体剪辫,以全新形象亮相国际,成为时代变革的缩影。

体系之殇:繁荣表象下的致命裂痕

尽管舰队规模、装备水平已超越甲午战前,总吨位达数万吨,但繁荣表象下暗藏致命缺陷。

财政困局首当其冲:《马关条约》、《辛丑条约》的巨额赔款掏空了国库,海军经费需从各省“协饷”中筹措,导致“有舰无油”、“有炮无弹”成为常态。

部分地方水师为维持运转,竟变卖旧舰零件充作军饷,南洋舰队甚至长期依赖日本购舰,陷入“技术受制于人”的困境。

指挥体系的混乱更具破坏性。北洋舰队覆灭后,清廷未能建立统一的海军指挥机构,北洋、南洋、广东水师各自为政,舰种制式、武器口径互不兼容,连训练大纲都不统一。

1900年八国联军侵华时,新北洋水师参与“东南互保”,拒绝北上勤王,而留在船厂维修的4艘“海龙”级驱逐舰虽奋力抵抗,最终仍被联军俘获,暴露出“舰队不听中枢调遣”的顽疾。

1909年海军部成立后,试图整合全国舰队为巡洋、长江两舰队,但地方势力的阻挠让统一调配沦为空谈。

腐败与效率低下同样侵蚀着海军根基。

福州船政局官员虚报工程款、挪用材料经费,导致建造的舰船质量堪忧;部分将领将军舰视为“私产”,违规出租运输航线牟利。

更严重的是,王朝内部的革新动力逐渐枯竭,《海军七年计划》执行过半便因经费中断而停滞,1911年时,名义上的15艘巡洋舰中,能随时出海作战的不足半数。

宿命终局:舰旗易帜与历史回响

1911年武昌起义的枪声,成为检验这支重建海军的最终考题。

清廷急调舰队镇守长江要塞,妄图遏制革命浪潮,然而半数舰只相继倒戈,挂起民军旗帜。

正在海外的“海圻”号官兵得知国内局势后,由舰长程璧光主持投票,一致决定拥护共和,成为压垮清廷的最后一根稻草。

清亡后,这支短暂辉煌的舰队陷入分裂动荡:部分舰只加入护法舰队,后辗转归入东北海军;“海圻”、“海琛”等舰历经军阀混战,最终在抗战中或自沉阻敌,或英勇殉国;少数舰艇在1949年起义,成为人民海军的前身。

从重建到分裂,从扬威远洋到浴血抗战,这些舰只的命运,恰是近代中国海权抗争的缩影。

甲午战后的海军重建,虽如昙花一现,却照亮了近代中国海权觉醒的道路。

它证明单纯的舰只更新不足以强国,唯有制度革新、上下同心,才能将“海权”二字真正刻入国家根基。

那些在海浪中沉浮的舰影,那些剪辫明志的水兵,都在诉说着一个真理:海疆安则国兴,海权强则民安,这正是那段历史留给我们的永恒启示。

(取材于网络,本人整理)