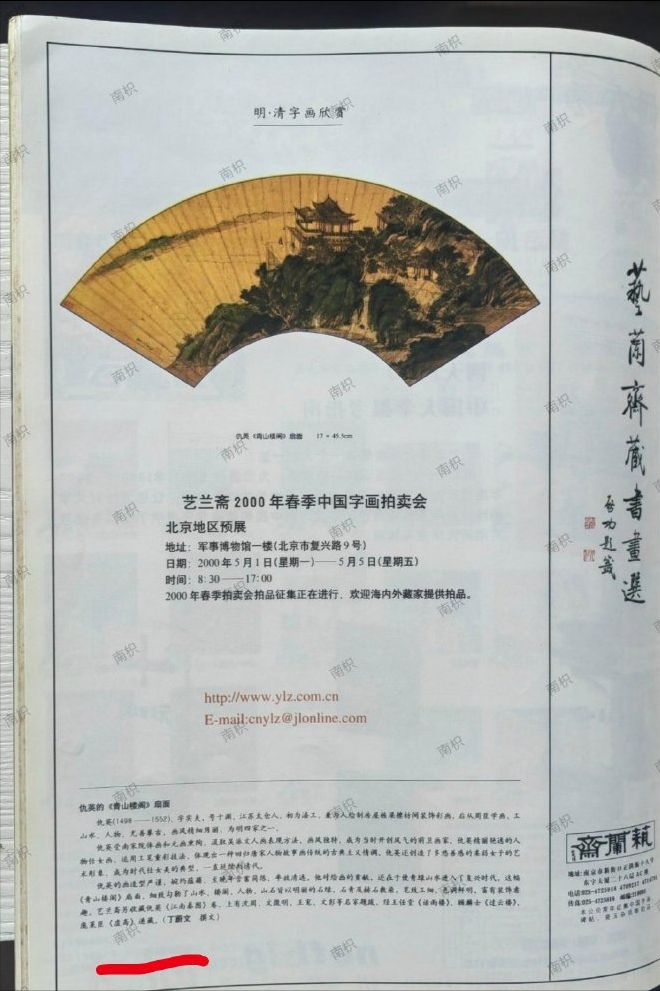

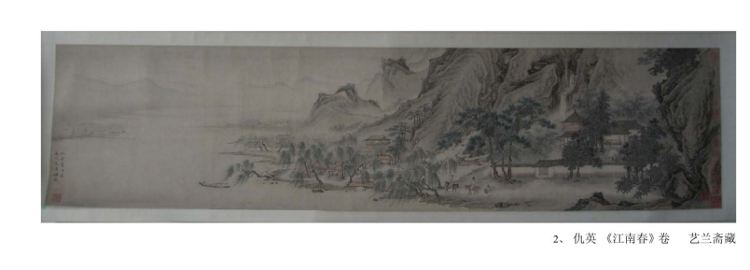

2000年,《读者》杂志某一栏里白纸黑字写着:明代仇英《江南春》图卷,现藏于艺兰斋。

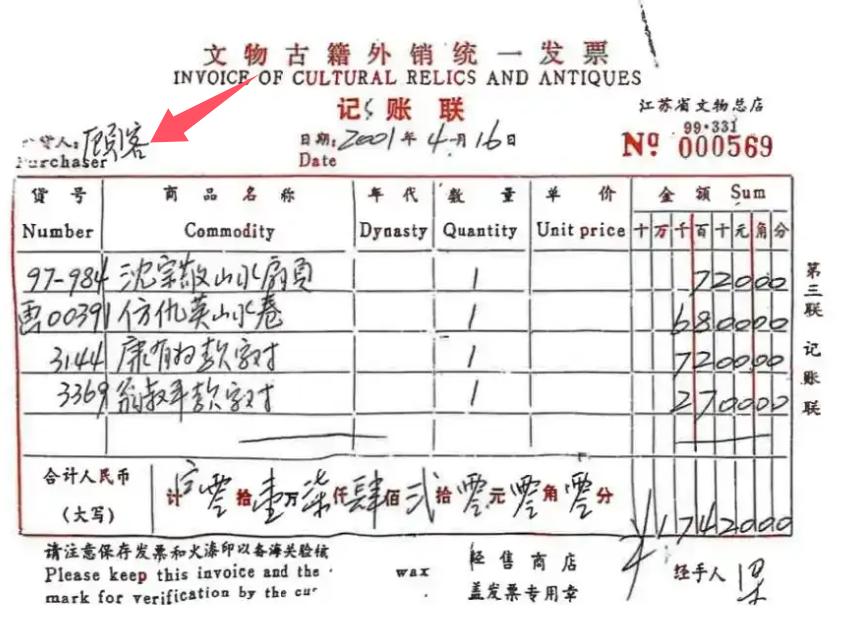

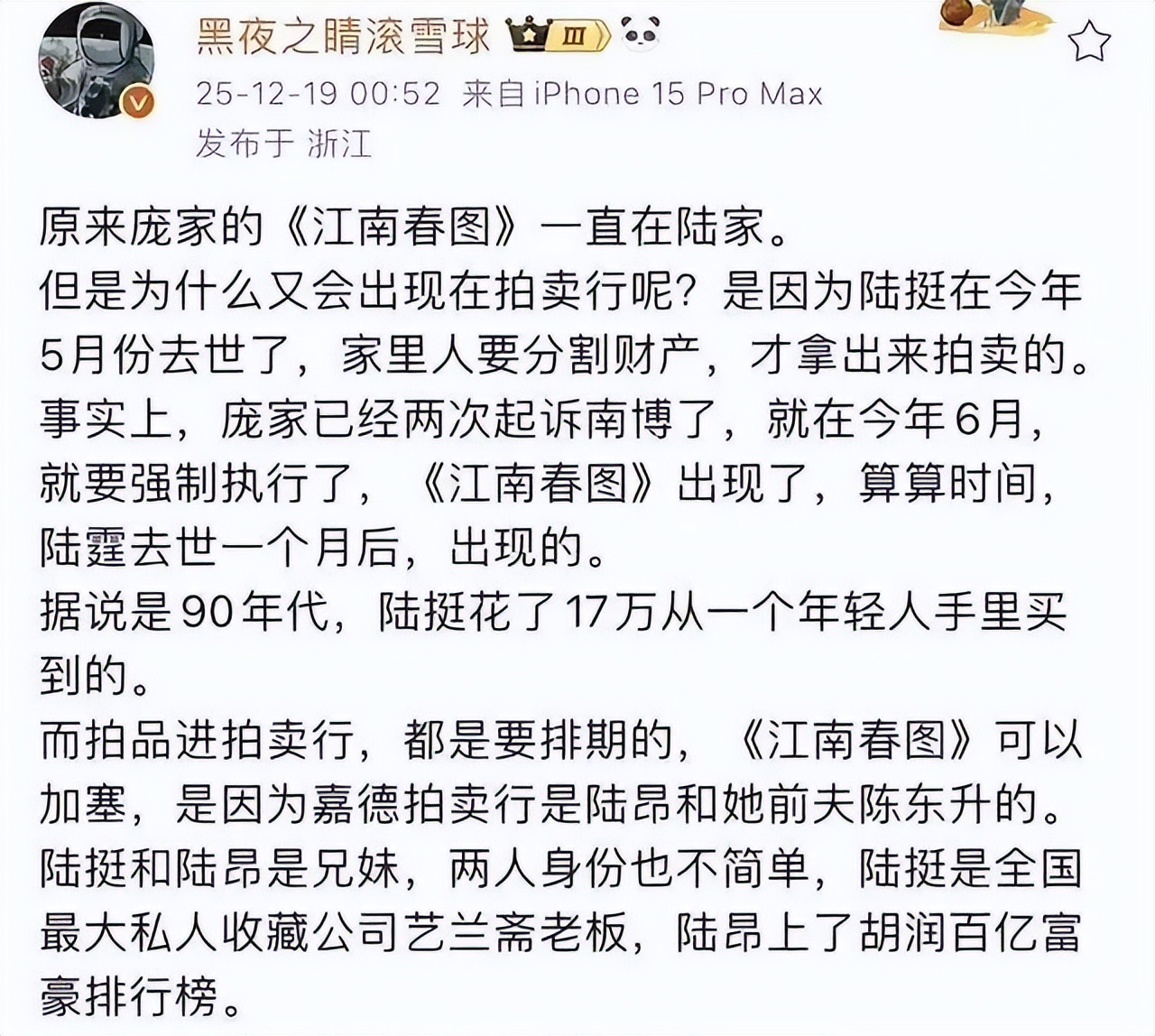

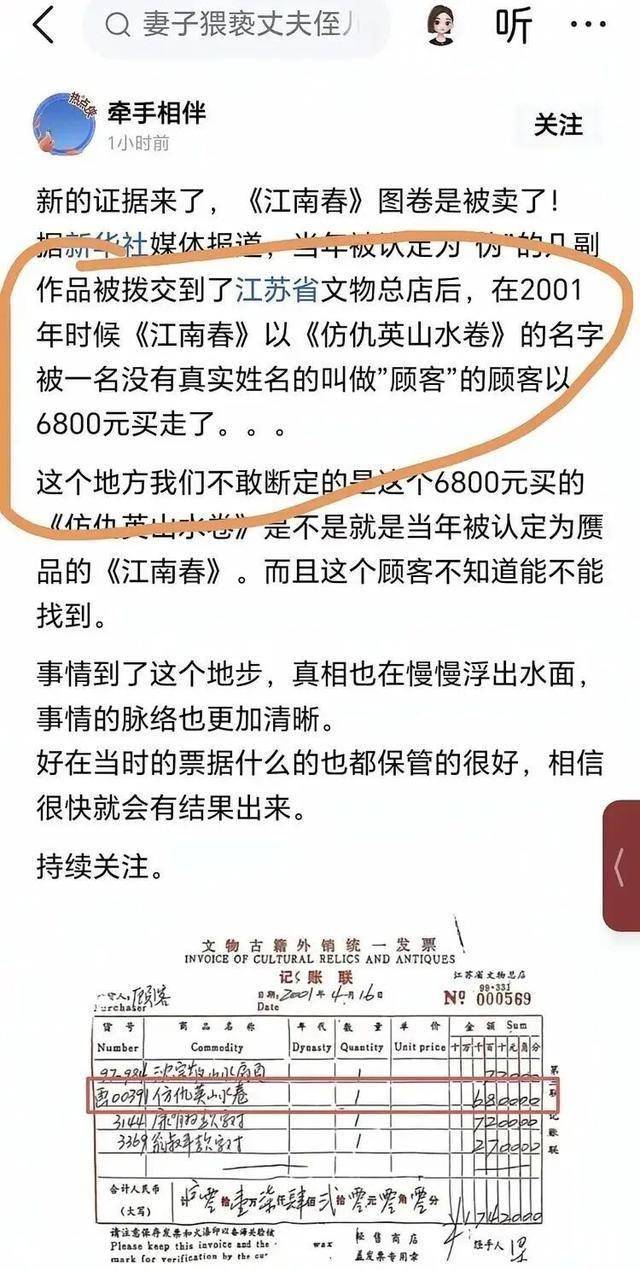

2001年4月,南京博物院提供的“文物销售发票”显示:一幅“仿仇英山水卷”以6800元价格售予“顾客”。

时间在这里打了一个死结。要么杂志提前一年预言了未来,要么那张发票在撒谎。

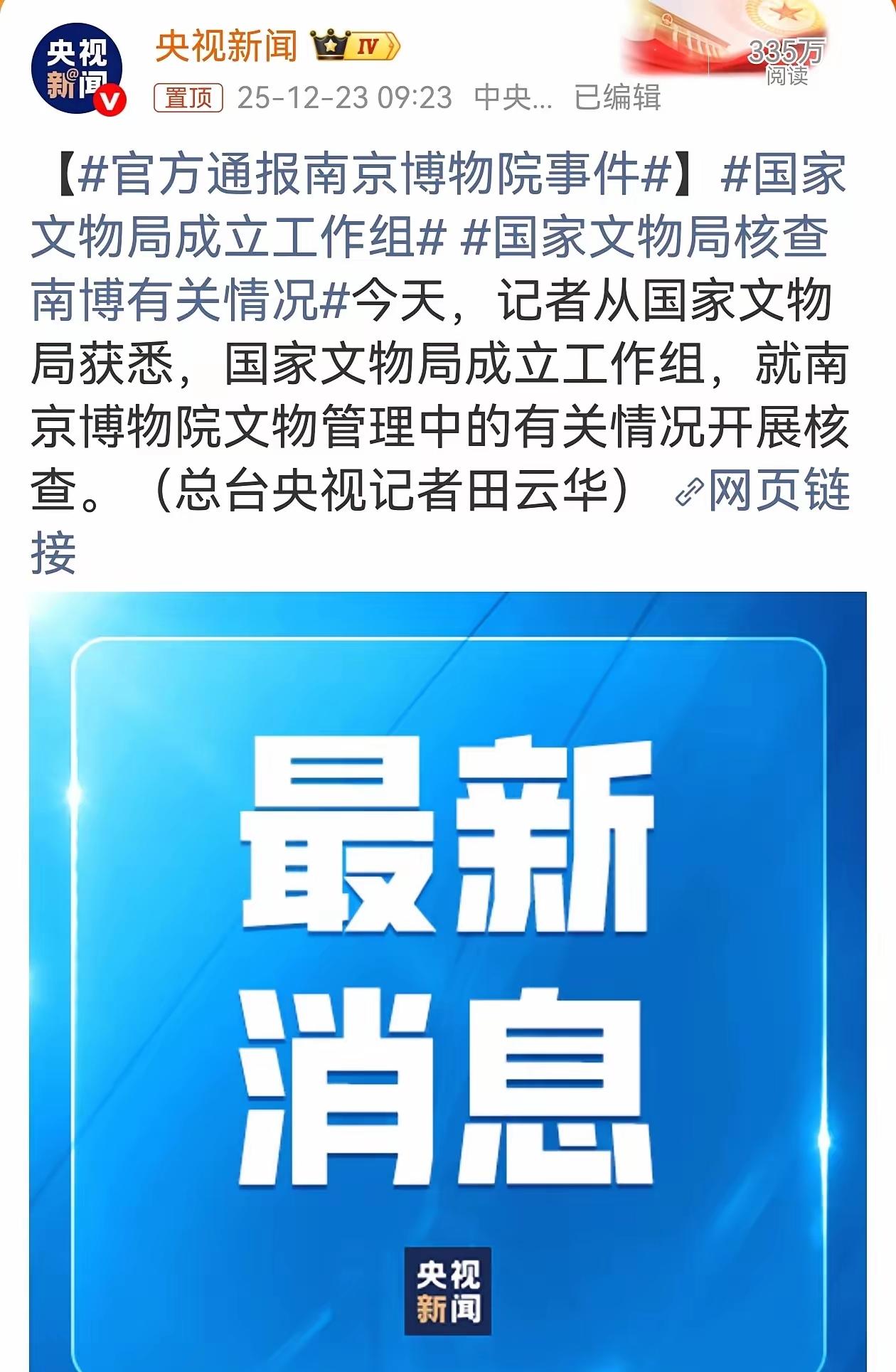

更关键的是,那位于2025年5月刚刚离世的艺兰斋主人陆挺,究竟是如何得到这幅画的?那个只留下“顾客”二字的购买者,又到底是谁?

在揭开谜团之前,有必要认识一下陆挺。

这位艺兰斋主人,生前是中国收藏界一个低调而重要的名字。他的艺兰斋在苏州,不仅是一个私人藏馆,更是一个文化沙龙。陆挺与国内众多文博专家、鉴定大师交好,2006年《南方周末》的报道中,还能看到他与中国古代书画鉴定界泰斗杨仁恺并肩赏画的照片。

在圈内人眼中,陆挺是真正的藏家——懂画、爱画,也舍得为画花钱。他的收藏以明清书画为主,而《江南春》图卷,被他视为“镇馆之宝”。

陆挺的妻子丁蔚文,在2006年发表于《南京艺术学院学报》的论文中明确写道:“艺兰斋收藏的《江南春》卷,得于庞氏后人。”

这句话如今读来,意味深长。如果画作真是从“庞氏后人”手中直接购得,为何又会出现在南京博物院的捐赠目录上?更关键的是,如果真如丁蔚文所说,那为何2000年的杂志就记载该画已由艺兰斋收藏?

陆挺于2025年5月去世。圈内人透露,他的离世让这幅《江南春》的归属变得复杂——家人可能面临财产分割,而最直接的方式,就是送拍变现。

于是,2025年北京春拍,标价8800万元的《江南春》赫然出现在图录上。也正是在这个时候,一直追索捐赠文物的庞叔令,像触电般认出了这幅家族旧藏。

陆挺可能从未想到,自己珍藏多年的“镇馆之宝”,会成为引爆一场文博界风暴的导火索。他更不会想到,自己的收藏时间记录,会与南京博物院的官方文件,形成如此尖锐的对立。

现在我们面前有三条时间线,它们构成了一个“不可能三角”:

第一条线(公开记录):2000年,《收藏家》杂志记载《江南春》已被艺兰斋收藏。

第二条线(官方说法):2001年4月,南京博物院将“仿仇英山水卷”以6800元售予“顾客”。

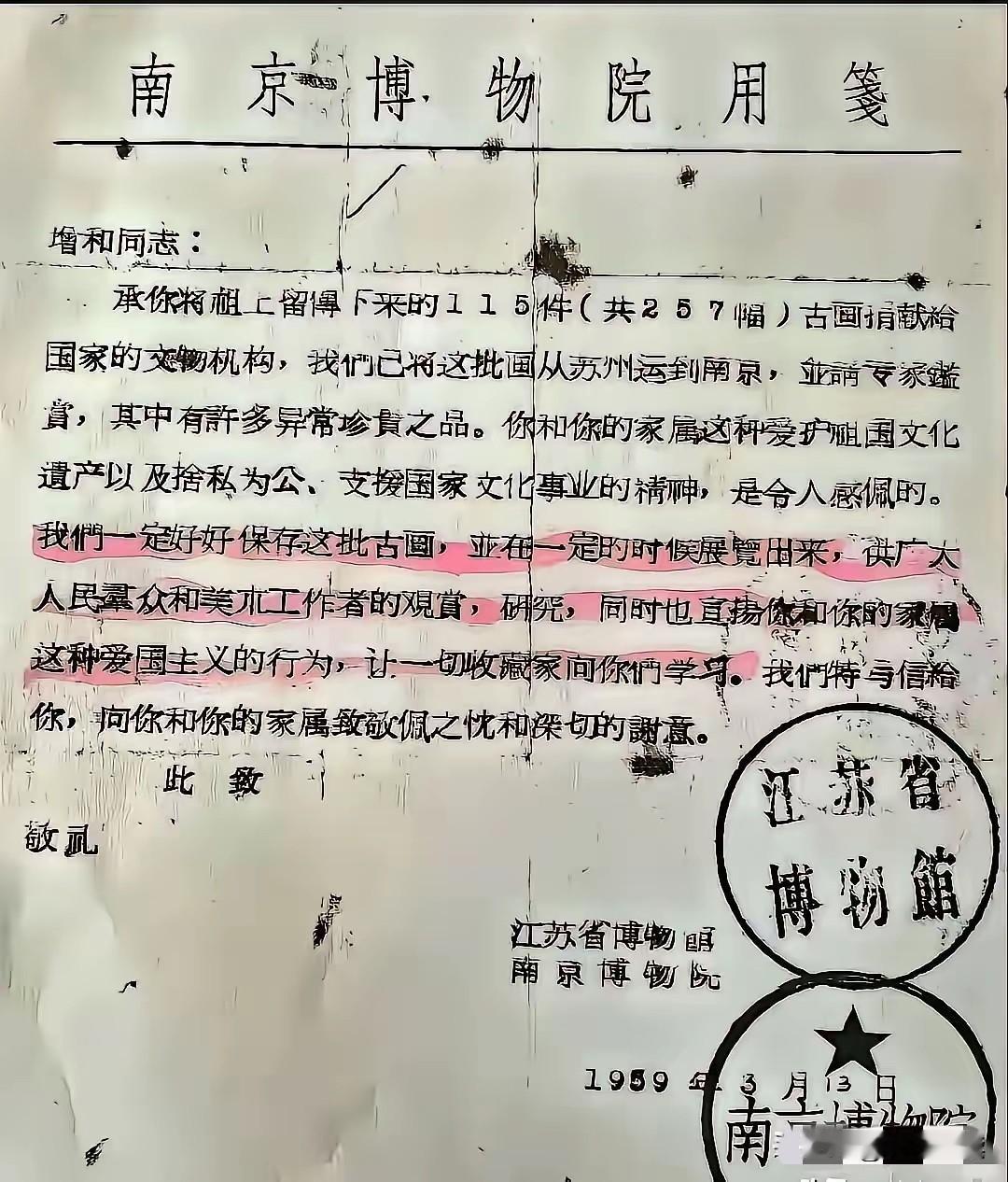

第三条线(法律事实):1959年,该画由庞家捐赠给南京博物院;2025年,该画出现在拍卖市场,起拍价8800万元。

这三条线无法同时成立。

如果第一条线是真的,那么南京博物院最晚在2000年就已失去该画,2001年的销售发票就是伪造的。

如果第二条线是真的,那么2000年的杂志记录就是错误的,或者艺兰斋当时收藏的并非同一幅画。

但第三条线是铁的事实——画确实从南博消失了,又确实出现在拍场。

更微妙的是发票上的描述:“仿仇英山水卷”。仇英传世作品不少,《山水卷》与《江南春卷》是不是同一幅?如果不是,那南博用这张发票来回应《江南春》的流向,就是明目张胆的偷换概念;如果是,那为何不敢直书“《江南春》卷”?

发票上最刺眼的两个字,是“顾客”。

在文物销售中,这几乎是个笑话。任何正规交易,尤其是国有机构的文物销售,购买者信息必须是完整、可追溯的。但在这里,只有一个模糊的“顾客”。

更值得玩味的是交易方式。2001年,移动支付尚未出现,但银行转账已经普及。然而在文玩圈,大额现金交易依然常见——恰恰因为现金难以追溯。

6800元,在2001年不是小数目,但相对于《江南春》的真实价值,简直是白送。用这个价格“处理”一件被鉴定为“伪作”的文物,表面上合规,实际上却为利益输送打开了大门。

那个“顾客”是谁?是陆挺本人吗?如果是,时间对不上。是陆挺的代理人吗?如果是,为何要隐藏身份?

又或者,如一些知情者猜测的:这张发票根本就是后补的“手续”,是为了在账面上完成“销售”流程而制造的纸质证明。真正的交易,可能发生得更早,方式更隐秘,价格也更“合理”。

补票与调包:两种可能的剧情基于现有矛盾,两种推测浮出水面:

推测一:补票说

画作实际流出时间远早于2001年,可能在1990年代,甚至更早。2001年的发票,是为了填补账面漏洞而后补的“手续”。这种情况下,“顾客”可能真实存在,但购买时间被篡改;也可能“顾客”根本就是虚构的,只为完成流程。

如果是这样,那么从画作实际流出到补开发票的这段时间里,它在哪里?在谁手中?又经历了什么?

推测二:调包说

2001年南博确实以6800元卖出了一幅“仿仇英山水卷”,但那不是《江南春》,而是另一幅画。真正的《江南春》早已通过其他渠道流出,而南博用这张发票来混淆视听、蒙混过关。

如果是这样,那性质更严重——这不仅是管理混乱,而是公然用假证据欺骗公众。而且,那幅被卖掉的“仿仇英山水卷”又是什么?现在何处?

无论哪种推测成立,都指向同一个真相:南京博物院的文物处置,存在一条可以“事后补票”的灰色通道。

鉴定环节,真迹可以变成“伪作”;调拨环节,国家藏品可以变成商品;销售环节,天价国宝可以标价6800元;记录环节,购买者可以变成“顾客”;时间环节,交易日期可以随意填写。

每一个环节都留有“操作空间”,而这些空间连接起来,就成了一条完整的“流水线”。

在这条流水线上,《江南春》的遭遇可能不是孤例。举报信中提到“倒卖数千件”,或许并非夸张。如果连《江南春》这样著录清晰、流传有序的珍品都可以悄无声息地“消失”,那些不那么知名的文物呢?

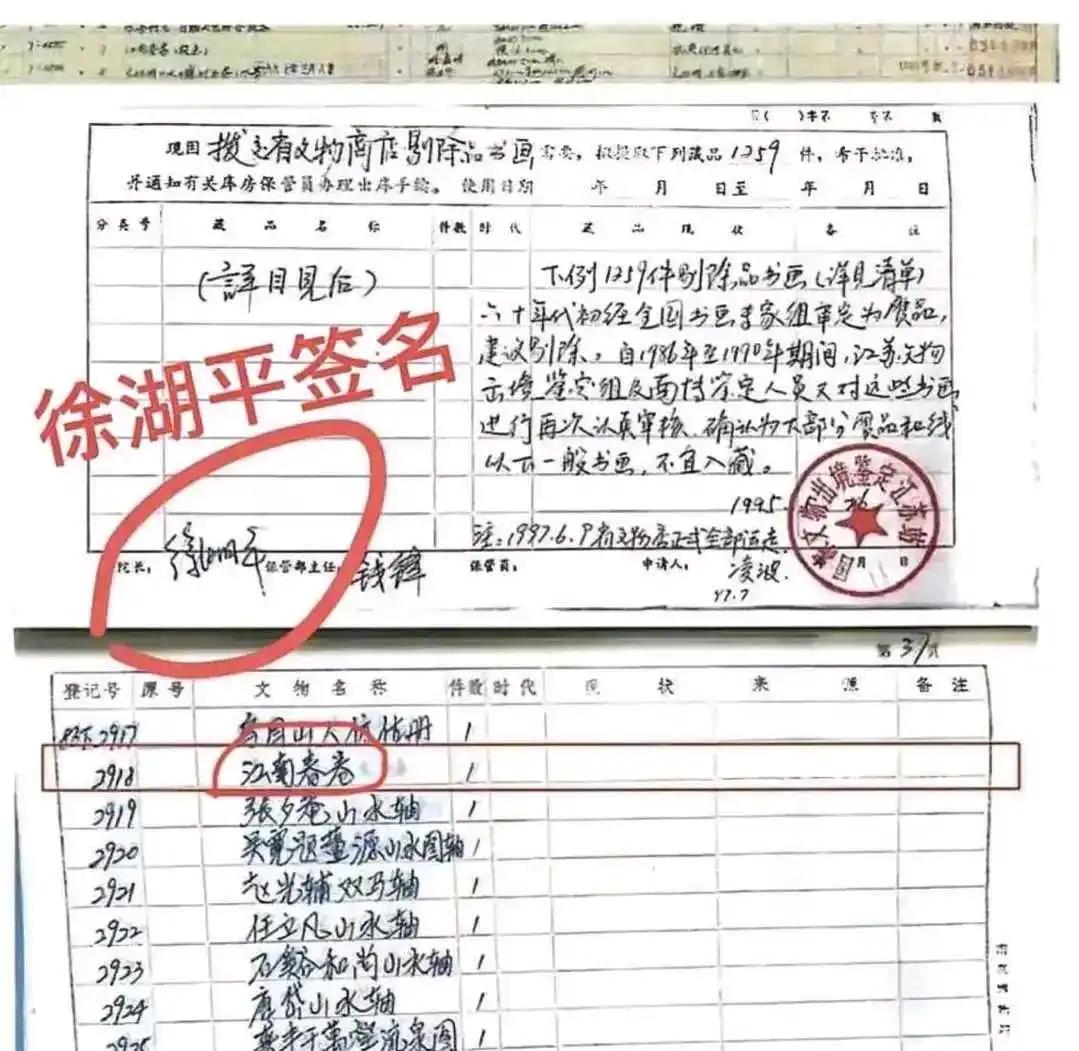

1984年,南博院长姚迁因保护文物遭打压而自尽,死得悲壮而惨烈。

四十年后,另一位院长徐湖平面对质疑,可以平静地说“这个事没有经我手”,尽管他的名字就在单据上。

两个时代,两种结局。姚迁用生命没能守住的东西,在今天似乎可以用一套更“成熟”的流程轻松绕过。这究竟是进步,还是悲哀?

那张6800元的发票,那个神秘的“顾客”,那些对不上的时间点——它们不只是程序漏洞,更是一面镜子,照出了文物管理体系中某种根深蒂固的顽疾。

陆挺已经去世,他带走了部分秘密。但“顾客”应该还在世,那张发票的经手人应该还在世,那些知道内情的人应该还在世。

《江南春》画卷上,明代文人用笔墨构建了一个诗酒唱和的理想世界。六百年后,这幅画的流浪轨迹,却勾勒出了一个完全不同的现实——一个真伪难辨、时间错位、身份隐形的灰色世界。

是时候了。那个只留下“顾客”二字的购买者,该从阴影中走出来了。那张2001年的发票,该有人出来说清楚它的来历了。

文物不会说话,但时间记录一切。2000年的杂志不会撒谎,2025年的拍卖图录不会撒谎,庞家人保存了66年的捐赠清单更不会撒谎。

在所有这些不会撒谎的证据面前,那张漏洞百出的发票,还能沉默多久?