10月29日上午,被誉为“智力全运会”的第39届中国化学奥林匹克(决赛),在“大湖名城、创新高地”合肥圆满落下帷幕。本届赛事汇聚了全国610名化学精英同场竞技,经过激烈角逐,共诞生金牌208枚、银牌250枚、铜牌152枚。

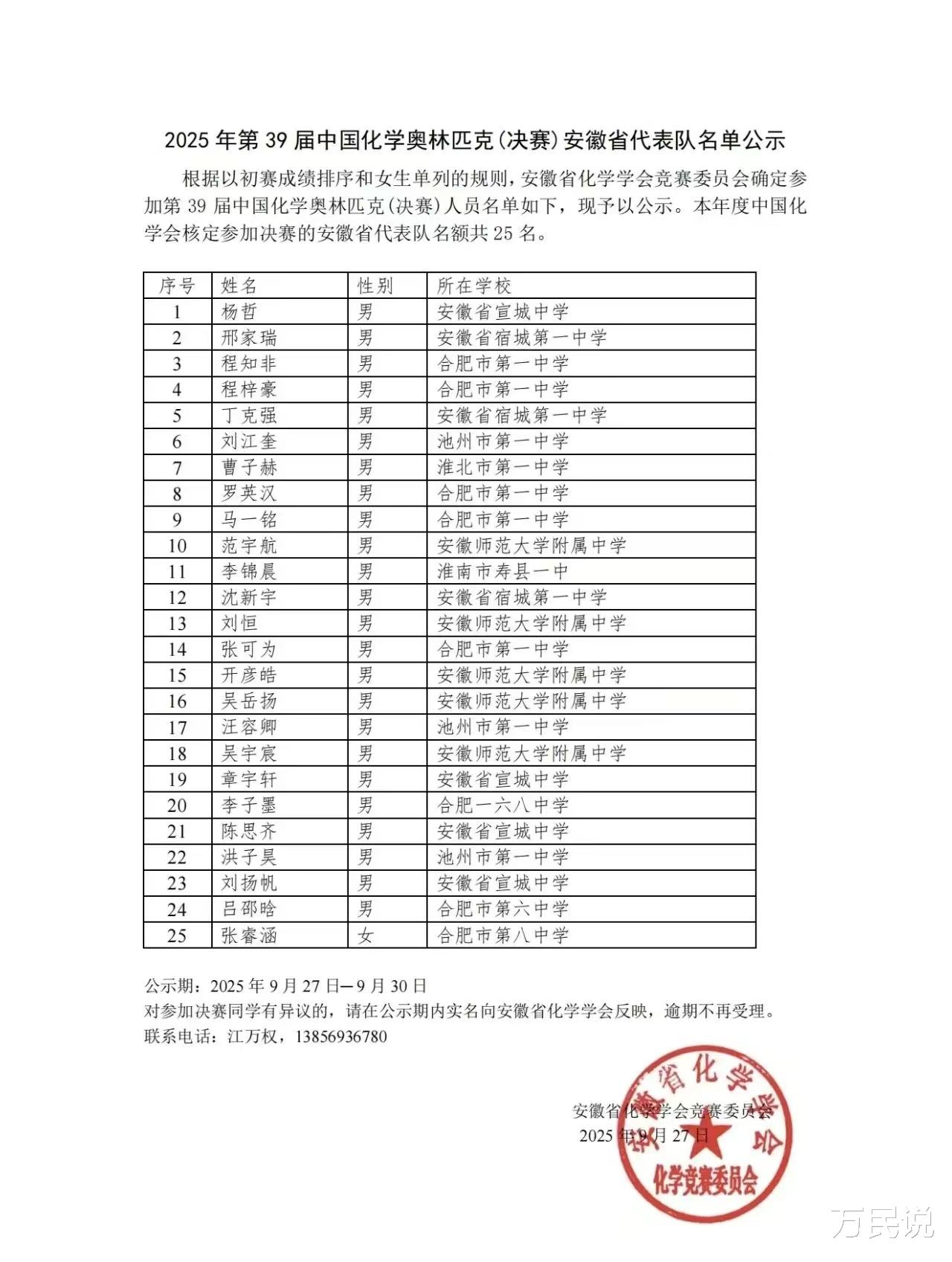

在这场知识与能力的较量中,主场作战的安徽省队备受关注。一支由省内9所高中、25名学子组成的精锐之师整装出战——合肥一中与安师大附中各5人,宣城中学4人,池州一中3人,合肥六中、八中、一六八中、淮北一中及寿县一中各1人,阵容齐整,蓄势待发。

主场折戟,国集之憾

然而,赛事落幕之际,一个令人略感沉重的结果逐渐明朗:尽管坐拥主场之利,安徽省队在本届比赛中未能有选手成功闯入国家集训队(国集)。

这一结果无疑为赛前寄予厚望的各方留下了一丝遗憾。回望去年第38届竞赛,安徽尚有宣城中学李攀宇同学成功入选国集、获得清北保送资格,并以“1国集、5金、16银、4铜”的佳绩完美收官。加之今年主场作战的天时地利,以及此前生物(2人)、信息(1人)、物理(2人)三大学科竞赛中安徽已有5人闯入国集的强劲势头,不少人都期待安徽化学省队能借势而上,实现新的突破。

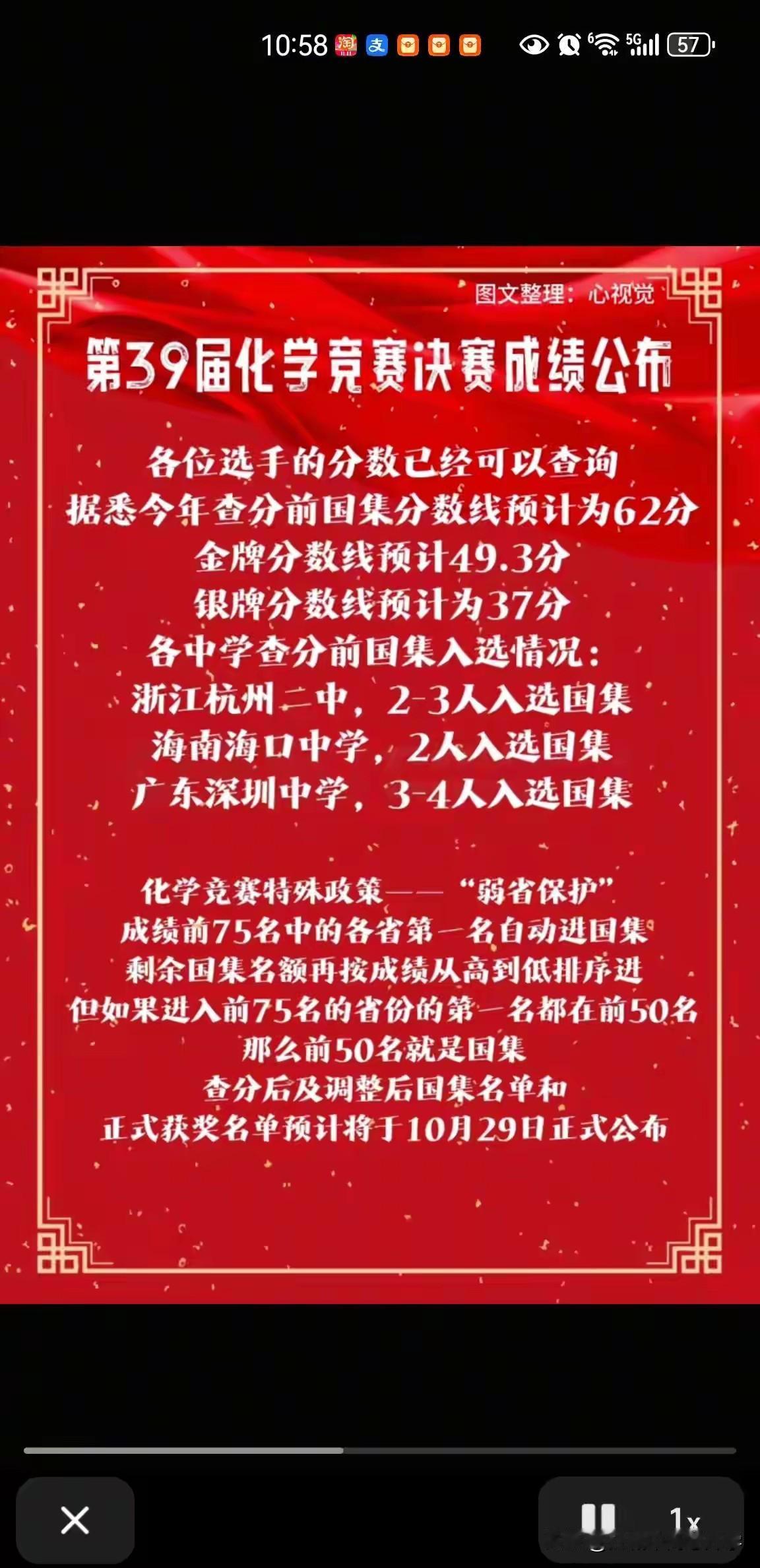

弱省保护,公平赛场

要理解这一结果,我们需要了解化学竞赛的一项特殊政策——“弱省保护”。具体而言,最终成绩前75名中的各省第一名选手将自动获得国集资格,剩余名额再按总成绩排序依次递补。这套规则的设立初衷,旨在促进化学学科在全国范围内的均衡发展。

在此规则下,尽管安徽省队在本届比赛中收获了6块金牌(其中合肥一中表现亮眼,获得3金2银:马一铭、程梓豪、罗英汉获金牌,程知非、张可为获银牌),但无人进入国集的结果,恰恰印证了赛事竞争的激烈与规则的公平——所有选手都在同一套透明、公正的机制下凭实力竞争,主场优势并未带来任何特殊待遇。这也从侧面展现了中国科学技术大学牵头组织的本届赛事,其公正性值得信赖。

清北抢人,竞赛价值

视线转向赛场另一边,这里正上演着另一场没有硝烟的“战争”。清华、北大等顶尖学府纷纷设立咨询点,开展火热的招生宣传,南方科技大学、厦门大学等高校也积极参与其中,上演了一场精彩的“人才争夺战”。

这场抢人大战的背后,折射出竞赛成绩在顶尖高校招生选拔中的特殊分量。以北京大学化学与分子工程学院此前公布的数据为例,通过普通高考考入的学生仅占14%,而通过强基计划(学生多具竞赛背景)和竞赛保送渠道入学的学生,占比合计超过80%!这一数据充分说明了学科竞赛在升学路径中的战略价值。

正视差距,未来可期

竞技体育的赛场上从无常胜将军,学科竞赛亦是如此。这次主场的折戟,虽有遗憾,却客观反映了安徽在化学顶尖竞赛人才的系统性、贯通式培养方面,与四川、重庆、浙江等传统竞赛强省之间,仍存在着需要正视的差距。

这次的“缺憾”恰如一面明镜,既映照出竞赛的公平公正,也指明了未来的努力方向。它提醒我们,荣誉的取得需要更长期的积淀、更科学的培养体系和更执着的追求。相信经过这次历练,安徽的教育工作者和学子们必能总结经验,厚积薄发,在未来的五大学科竞赛舞台上,终将迎来属于自己的辉煌时刻。