为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差别就是我

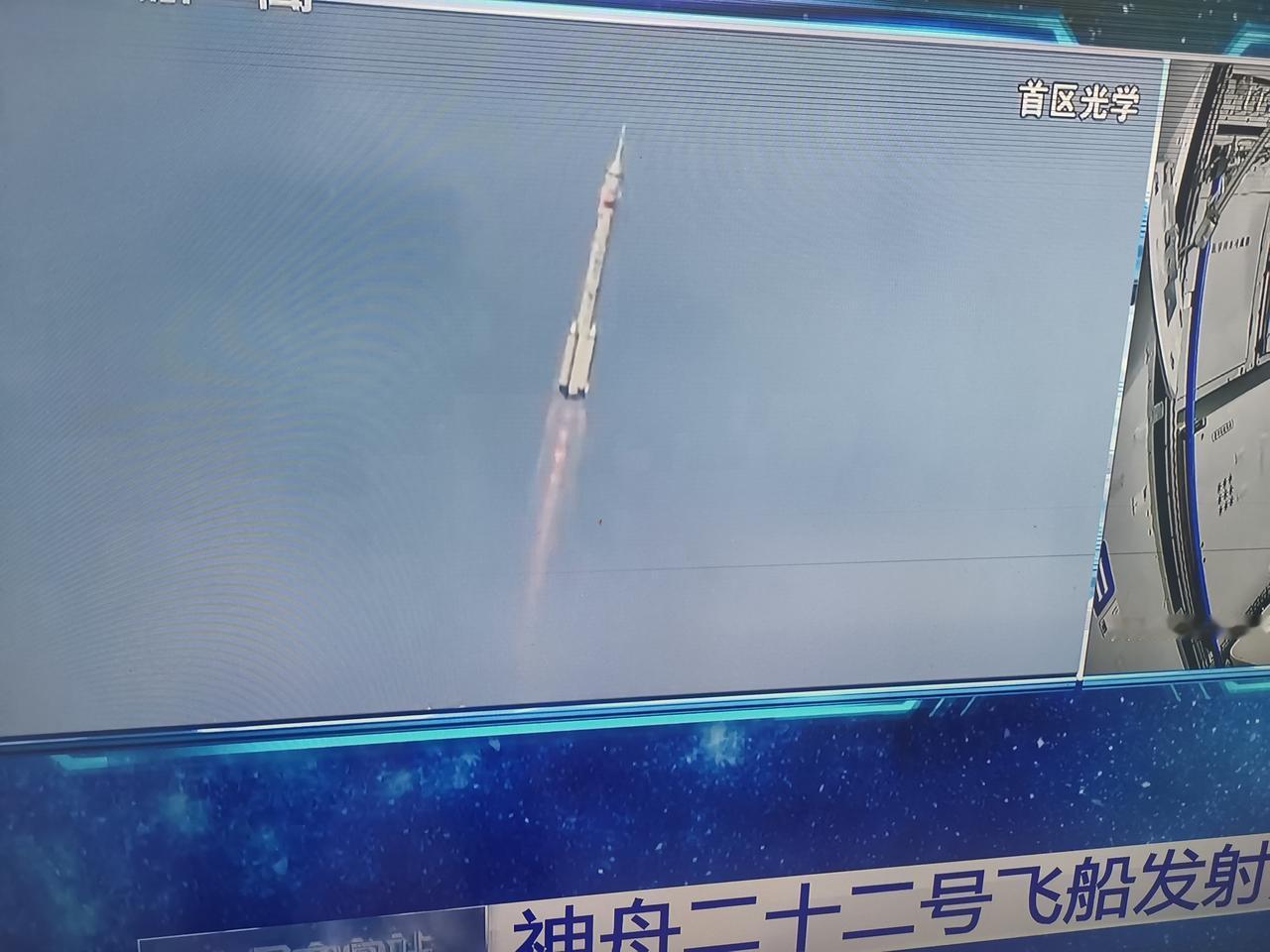

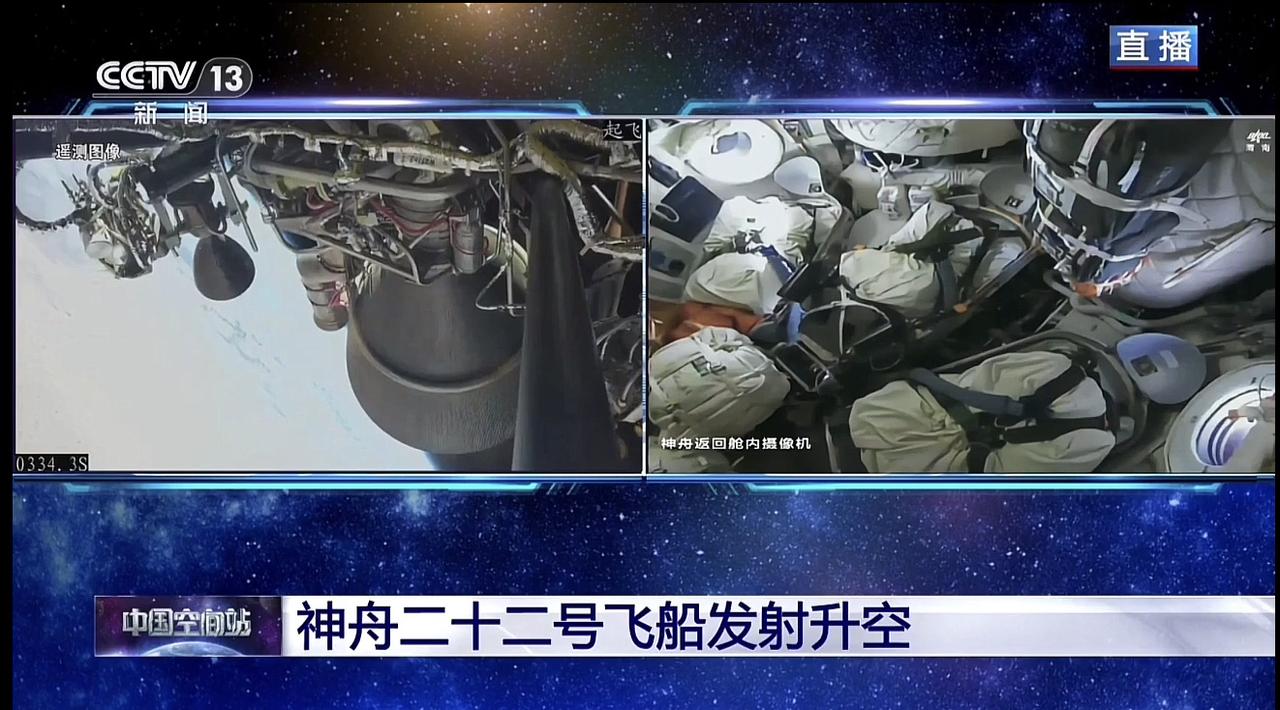

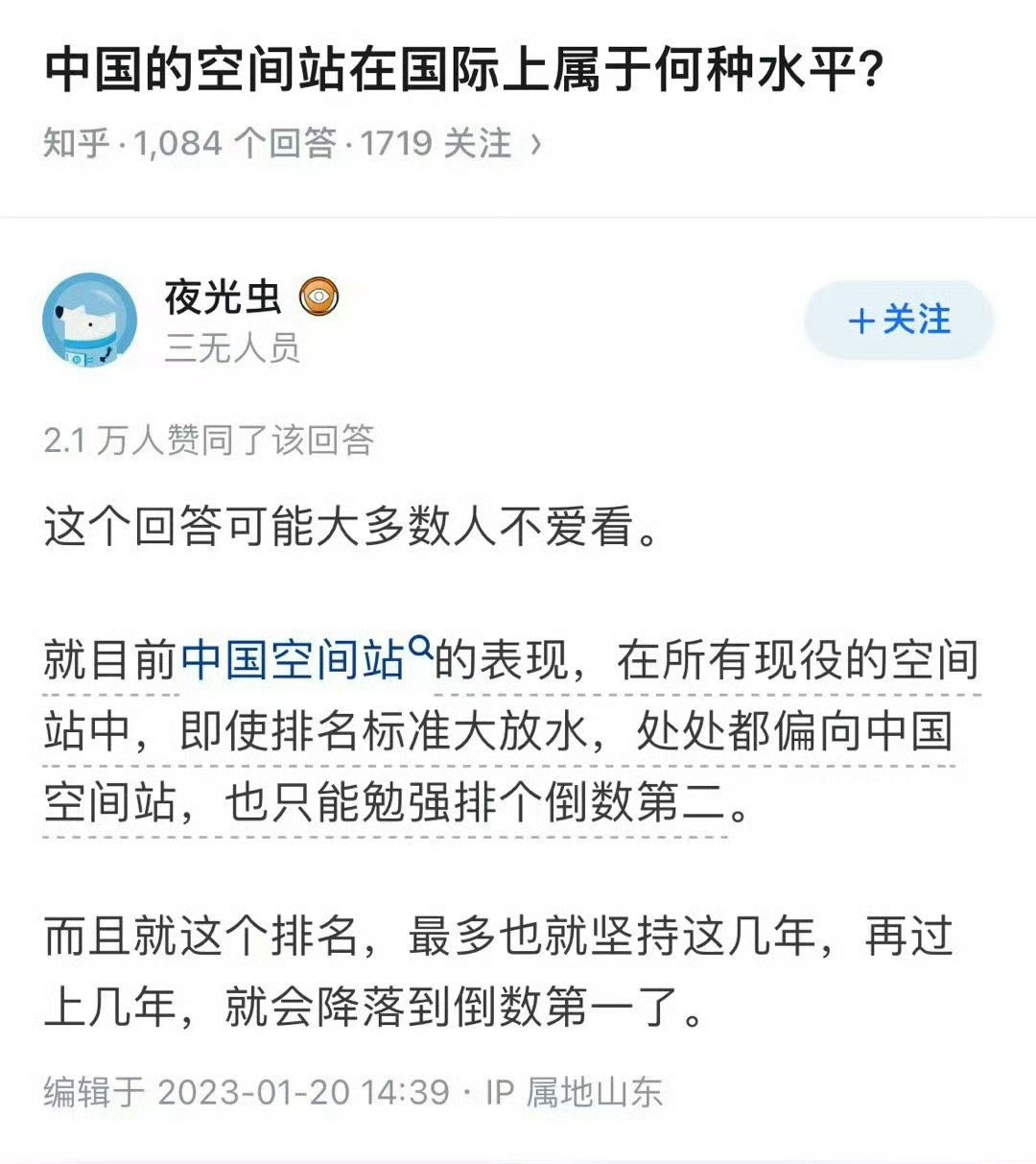

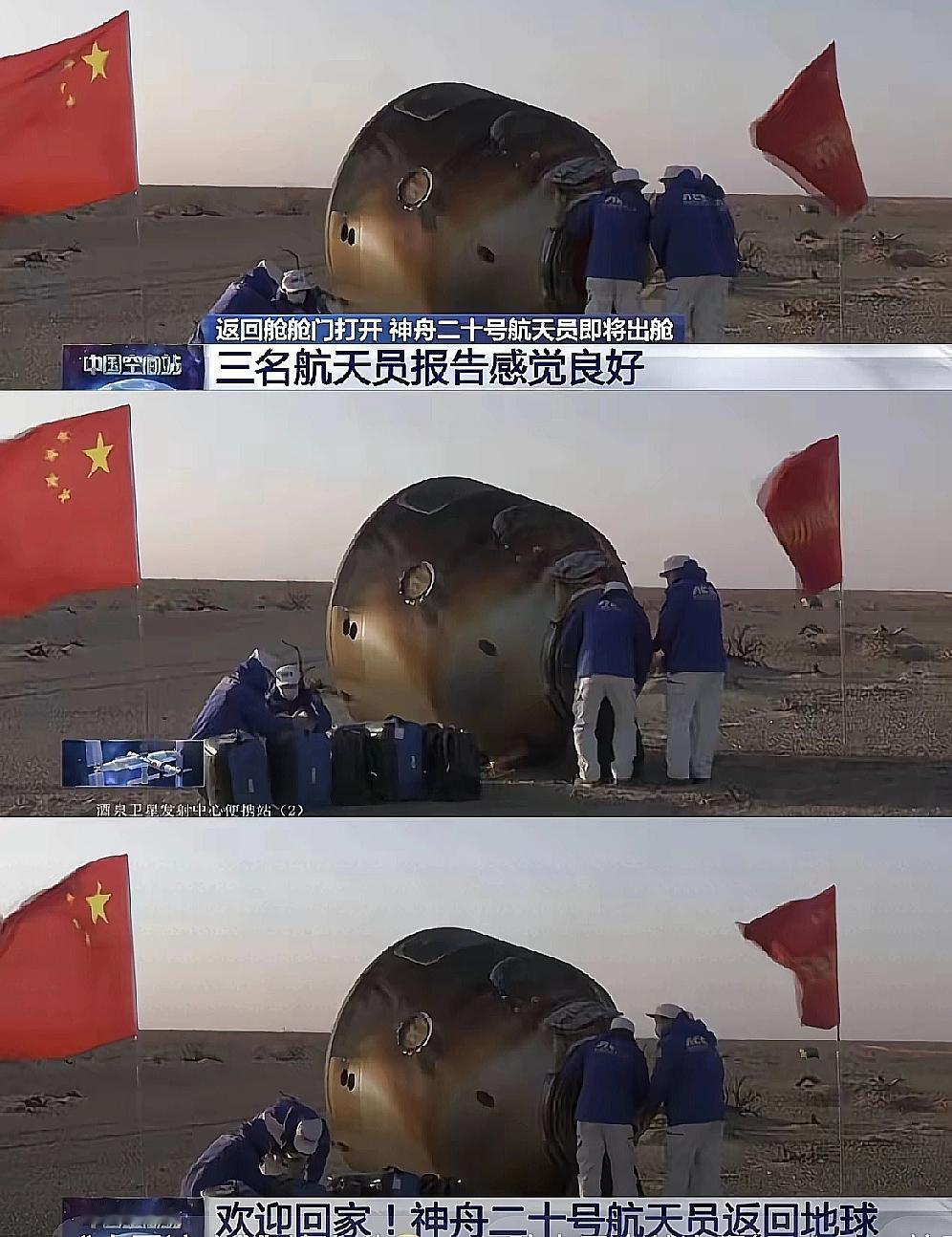

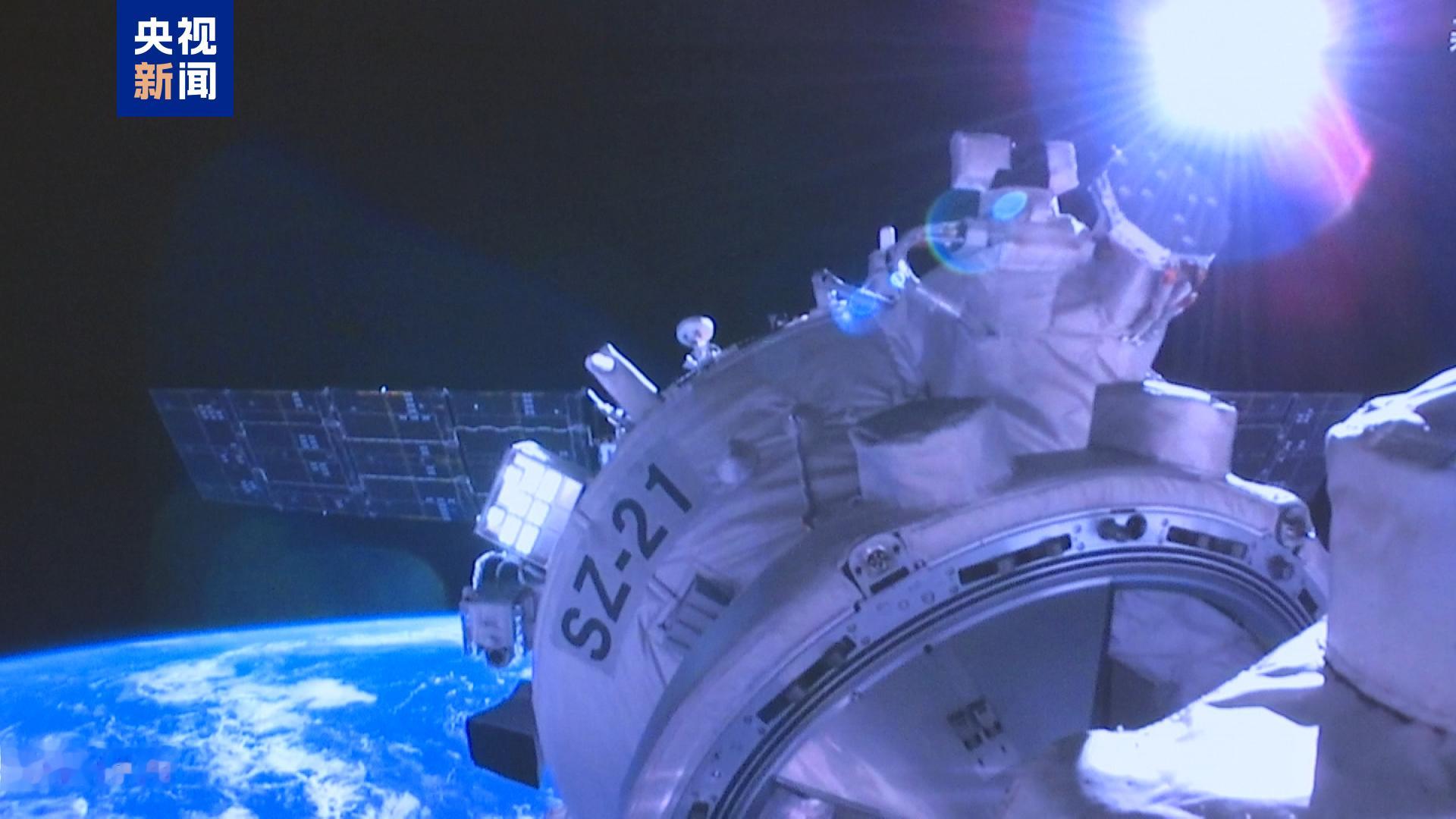

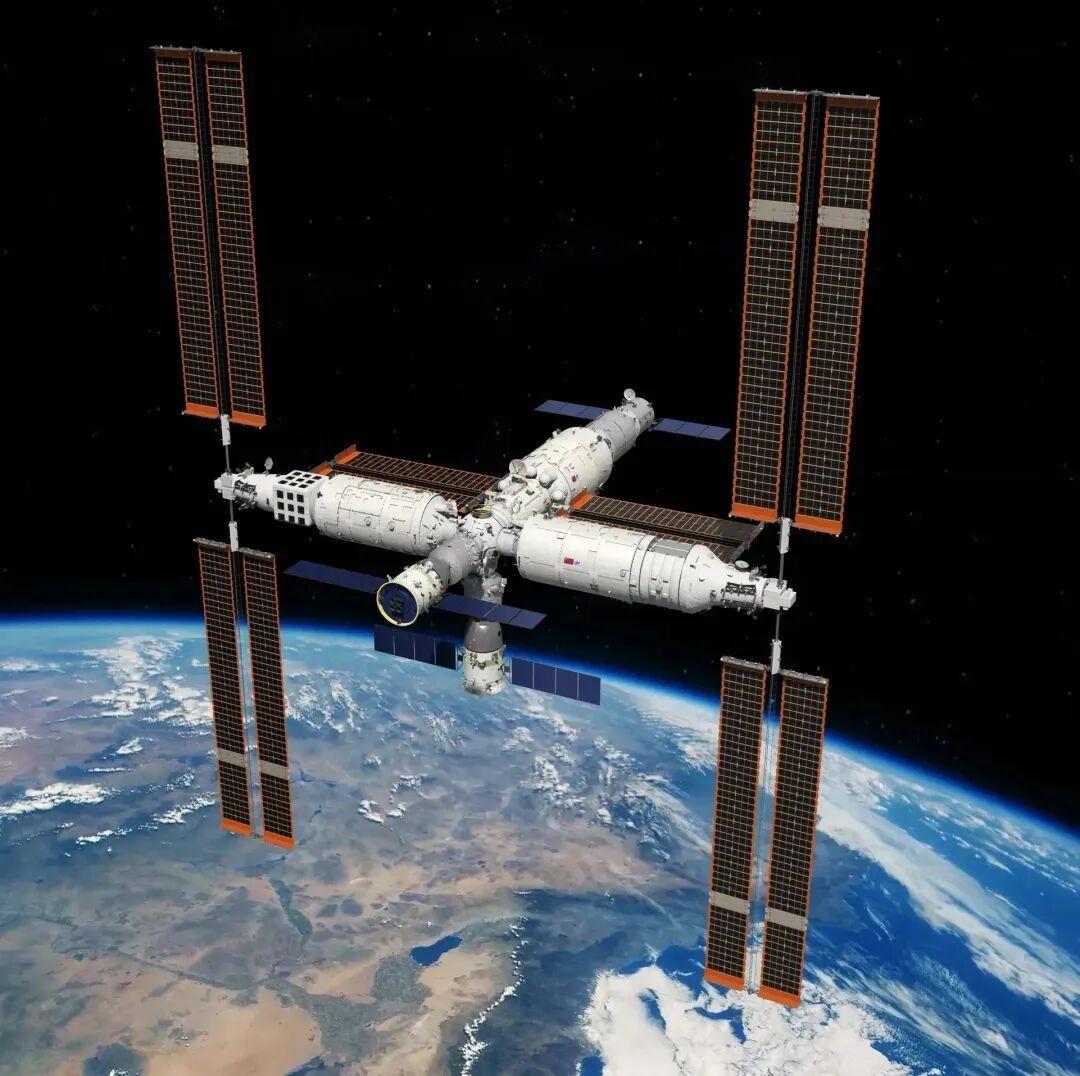

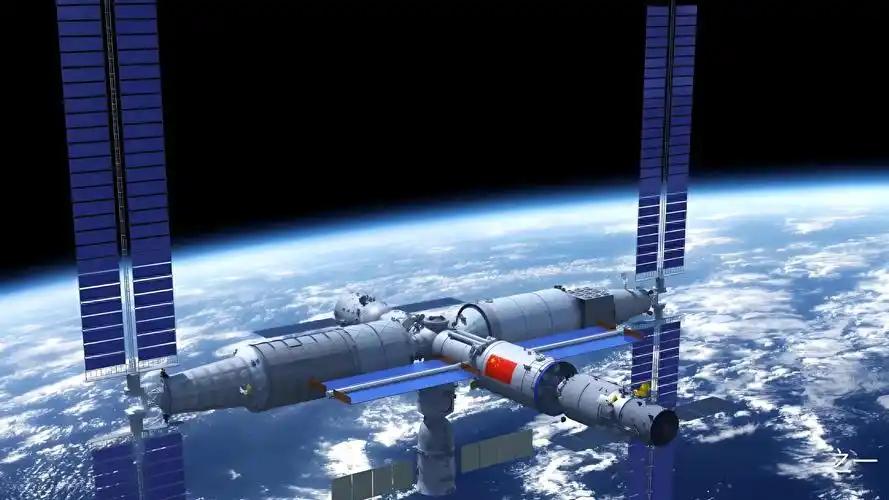

为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。国际空间站是十六个国家合作建造的,这个庞大的集体项目,从一开始就不是单纯的技术问题,而是政治、经济和利益分配的综合体。每个参建国都要在站内拥有自己的舱段和设备,也要让本国宇航员长期驻守。这既是为了完成实验任务,也是为了在项目中保持存在感,确保话语权。这样一来,即使空间有限,也不得不人人争着往里塞人。这样拼凑出来的空间站,内部环境自然不会简单。设备和接口标准不统一,很多时候一个问题只有对应国家的人才能解决。日常维护任务耗费大量时间和精力,很多驻站人员并不是在做高效科研,而是在保障系统运转。人员拥挤带来的副作用很明显:睡眠空间不够,有人只能把睡袋挂在舱壁或角落过夜;噪音和杂乱让休息质量下降。再加上十几个人每天对水和氧气的消耗巨大,尽管有再生系统,但效率不稳定,离不开频繁的地面补给,一旦地面发射延误,内部马上进入紧张的节约模式。中国空间站走的是截然不同的路线,从设计阶段起,它就是完全自主规划和建造的,不必迎合其他国家的标准,也不用为国际平衡而增加舱段。三舱的布局早已明确,天和负责控制,问天和梦天集中搞实验,所有系统接口统一,协作顺畅。三人编制是经过精算的结果:一人负责整体管理,一人主攻设备操作与出舱任务,另一人专注科学实验。这样既保证了任务覆盖,又最大限度降低了资源消耗。中国空间站的生命保障技术先进,水循环回收率高,氧气可自产,完全能满足三人长期生活,大大减少了对地面补给的依赖。这意味着更多的运输空间和机会可以留给科研设备和样本,而不是天天运水运氧。因为人数精简,内部空间宽裕,每位航天员都有独立的生活区,灯光可调,安静舒适,可以在工作之余获得充分休息,甚至从舷窗俯瞰地球,工作效率和生活质量也更高。人数多少表面是空间问题,本质却是管理和目标的区别。国际空间站是多国共同维护的合作象征,它必须在利益和面子之间平衡,哪怕牺牲效率与舒适度,也要维持“多国同住”的场景。而中国空间站则是国家自主工程,目标纯粹。打造高效、实用、可持续的太空实验室。即使未来会邀请外国宇航员参与任务,也会根据具体科研需求短期轮换,并不会因为追求国际化场面去盲目扩充。这两种不同的模式,让人看到太空探索里的另一面:当政治和利益介入,一个空间站可能会变成热闹但杂乱的集体宿舍;而当设计只为效率和任务服务,它会成为安静而高效的科研基地。

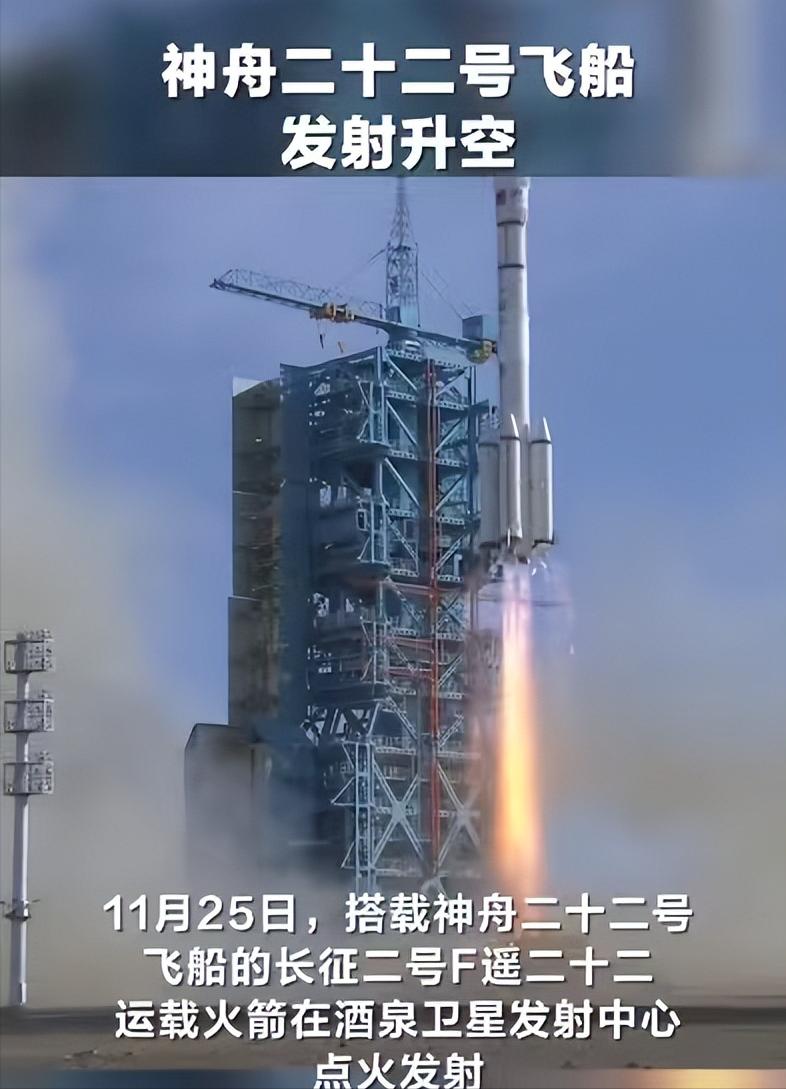

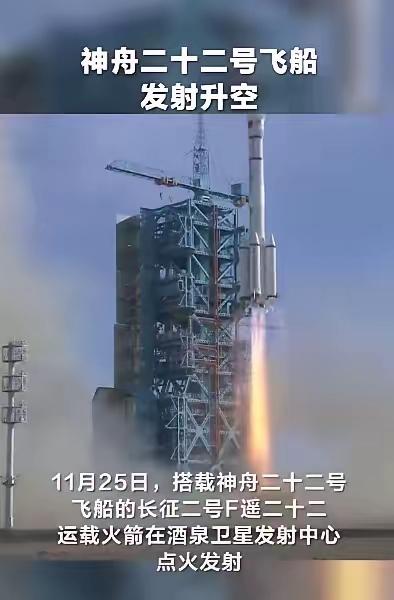

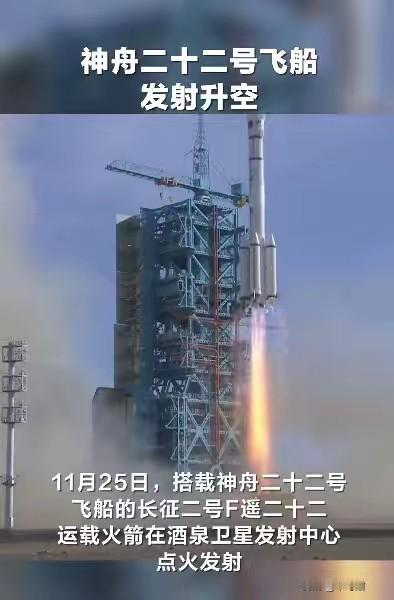

![我正吃饭,看到这段笑喷了[笑着哭]神舟22号成功飞天了,网友说,空着也是空着,](http://image.uczzd.cn/2711987499328118157.jpg?id=0)