在水文监测、水利工程运维及环保水质监管领域,非接触式移动雷达测流设备已成为获取水体表面流速数据的核心工具。水文监测领域研究人员指出,这类设备凭借非接触特性,规避了传统接触式设备在污水、高泥沙水体中易受干扰、维护成本高的问题,同时适配洪水期等高风险场景,为现场测量提供稳定技术支持。

一、核心工作原理:多普勒效应的工程应用

非接触式移动雷达测流设备的技术核心源于多普勒效应,这一物理现象在流体监测领域的应用已获工程技术界广泛验证。设备雷达发射模块会向水体表面定向发射特定频率电磁波,当电磁波接触运动水体表面时,水分子及悬浮颗粒会对其产生散射,形成可被接收模块捕捉的回波信号。由于水体处于运动状态,回波信号频率会相对发射频率产生偏移,即多普勒频移。

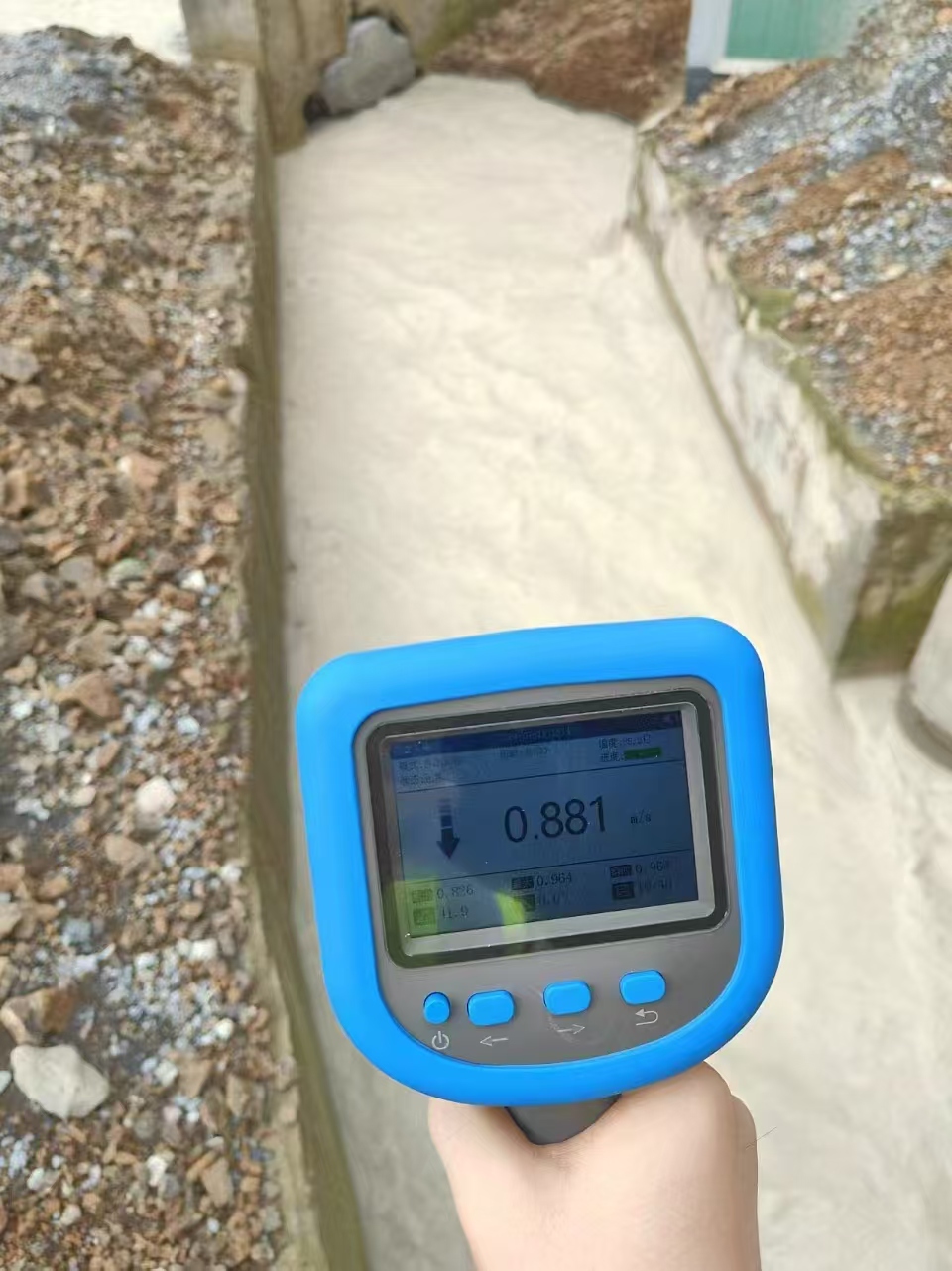

流体力学专家解释,多普勒频移大小与水体表面运动速度呈正比例关系,设备数据计算单元可通过预设的多普勒频率方程,将频移值转化为水体表面流速数据。需特别说明的是,该设备仅捕捉水体表面流速而非内部流速,设备研发团队在设计中明确标注这一特性,确保用户准确解读数据含义。

二、硬件设计与原理的适配优化

硬件设计的合理性直接影响多普勒原理的落地精度,核心优化集中在两个方面:

天线频段与波束角设计:设备通常搭载 24GHz 频段雷达探头,该频段可实现约 12° 的窄波束角。这种设计使电磁波能量更集中,减少传播中的信号衰减,同时降低岸边物体、其他水体反射等周边环境对回波信号的干扰,保障频移测量的准确性。

倾角自动修正模块:设备内置倾角测量模块,可实时感知探头与水体表面的夹角。数据处理单元会依据倾角数据修正多普勒频移计算结果,避免设备摆放角度偏差导致的误差。研究人员实验数据显示,未修正时角度偏差可能使流速数据误差超 5%,而该模块可将误差控制在 1% 以内,显著提升数据可靠性。

三、环境适应性的技术强化

为确保多普勒原理在复杂环境中稳定应用,设备通过三项技术强化环境适配能力:

宽温与湿度适应:设备工作温度覆盖 - 30℃至 60℃,储存温度达 - 70℃至 70℃,相对湿度适应范围 0-95% RH。这种宽温设计使电磁波发射与接收模块在极端温度下仍能稳定工作,保障频率信号不出现异常波动。

增益动态调节:设备集成增益调节功能,可根据测流距离(0-40m 有效范围)动态调整信号强度。远距离测量时增强发射功率确保回波强度,近距离时降低增益避免信号过载,拓展多普勒原理的适用距离范围。

多场景干扰抑制:针对雨天雨滴反射、工频电磁干扰等问题,设备内置干扰抑制模块,可过滤原始回波中的杂波信号,确保用于计算的频移数据纯度,避免环境干扰导致的流速计算偏差。

四、数据处理:从频移到流速的转化关键

数据处理环节是将多普勒原理转化为实际流速数据的核心,流程分为三步:

信号预处理:接收模块获取的回波信号先经预处理,干扰抑制模块过滤雨天、工频等杂波,保留有效频移信号。

参数换算:处理单元依据预设的流速系数、滤波次数(1-100 次可调)换算频移值。工程技术人员建议,常规场景采用默认流速系数,特殊水体(如高粗糙表面河道)需现场校准;滤波次数可平滑瞬时流速波动,湍急区域增加次数可减少数据跳变。

异常控制:设备搭载跳变抑制功能,对超出阈值(如 0.5m/s)的流速突变进行识别,避免异常数据纳入记录,确保输出数据的稳定性。

五、应用场景的原理特性适配

多普勒原理的特性使设备能应对多种复杂水体条件:

复杂杂质水体:城市污水、污泥等杂质含量高的水体中,传统设备易因探头堵塞失效,而该设备通过捕捉杂质散射的电磁波获取回波,杂质存在反而增强散射效果,提升频移测量稳定性。

洪水期高流速场景:设备 0.1-40m/s 的测量范围可覆盖洪水期流速剧烈变化,快速信号处理能力实现实时数据输出,为防洪决策提供及时支持。

安全操作场景:手持操作模式使工作人员无需靠近危险水体,在岸边即可完成测量,既保障人员安全,又避免设备与水体接触造成的损坏,拓展野外应用价值。

结语

行业研究者指出,该设备通过多普勒原理与工程技术的结合,解决了传统测流设备的操作痛点,提升水文监测的实时性与准确性。未来随着水利信息化推进,其原理应用将进一步与无线传输、云端分析融合,为水资源管理、水灾害预警提供更全面支撑,同时雷达技术微型化发展也将推动设备向小型河道、城市内涝点等精细化场景延伸。